なぜ値上げ幅は各社バラバラ?

ところで、今回値上げの圧縮幅はバラバラとなった。一体ナゼなのか。それは“エネルギー源”に秘密がある。

圧縮幅が最大だったのは、利用者のうち半数以上が規制料金を占める東京電力だ。マイナス11.7ポイント。一般的な家庭のモデル料金は現在の9126円から1万1737円に上がる計算だったが、再算定したところ1万684円となり、1053円圧縮されることに。

東電の圧縮幅が最大となった理由は、「LNG=液化天然ガス」頼みだから。同社は火力発電の比率が77%(2021年度)と沖縄電力に次いで高く、直近3か月はLNG価格が下がったため、値上げ幅を抑えられたのだ。

反対に、値上げ幅を唯一拡大したのが北陸電力。58円の増加。こちらの理由は「石炭」頼みだ。他社より多い41%(2021年度)を石炭に頼っている。石炭価格が上昇傾向にあるため、前回の計算よりも値上がりしてしまった。

電力構成の内訳などによって、各社の値上げ幅には濃淡が出た。

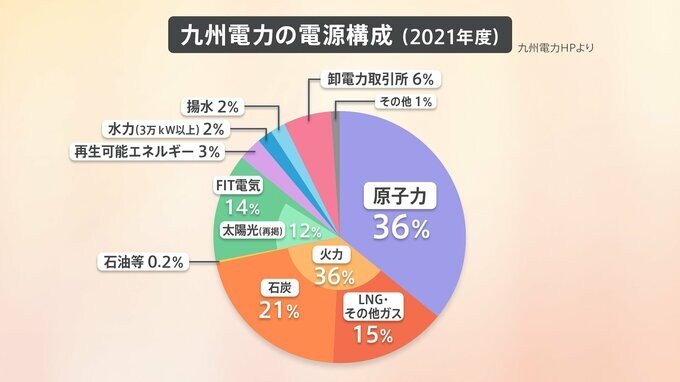

一方で、関西電力、九州電力は現状、値上げを申請していない。2社の共通点は原発の再稼働が進んでいること。今回は燃料費高騰の影響が大きい火力発電への依存度が差を生んだ形だ。

再エネ導入が進む九州 太陽光は約10倍に増加

実は九州電力にはもう一つ大きな特徴がある。それが再生可能エネルギー比率の高さだ。FIT=固定価格買い取り制度で調達した電気も含めた再生可能エネルギーの比率は約2割と東電などより高い。国内の地熱発電の4割以上を占める。九電は、原発依存の低減や脱炭素のため、再生エネ発電所の拡充を急いできたのだ。また、7年後の2030年までに再エネの発電能力を今の約2倍の500万キロワットに拡大する目標を示している。

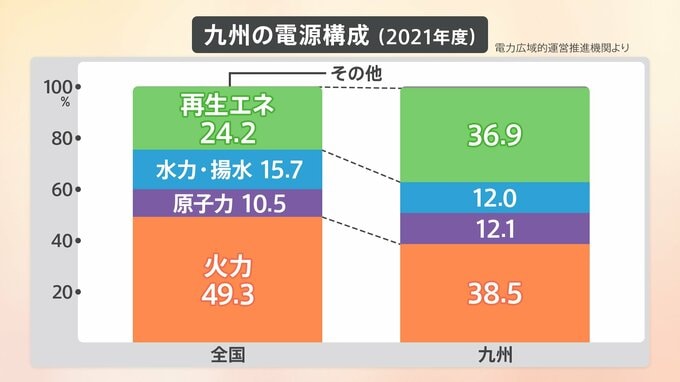

ちなみに、地域で見ても九州の電源構成は全国でも特殊だ。原発と再生可能エネルギーの比率が高く、火力発電の割合が全国で最も低い。これは日照条件が良いことを含め、自然環境による要素も大きい。太陽光発電の導入量は10年で約10倍にも増加している。