■次のパンデミック探る コウモリ専用研究施設へ

ガーナにおける研究の最前線、アクラ郊外にあるコウモリ専用の研究施設を訪ねた。赤茶けたダートロードが続く森の中、その施設を取り仕切るのはガーナ大学のリチャード・スイレ上級講師だ。

スイレ講師は、特に危険な可能性のあるウイルスを研究する際に使用される檻に案内してくれた。檻と檻の間には目隠しがされている。それにはちょっと意外な理由がある。

ガーナ大学 リチャード・スイレ上級講師:

外側のフェンスの中に、また別のフェンスがあります。その中にある檻は、1つにコウモリを5匹まで入れられます。コウモリは仲間が死んでいくのを見ると悲しむんです。人間と同じでね。だから目隠しをしてあるんです。

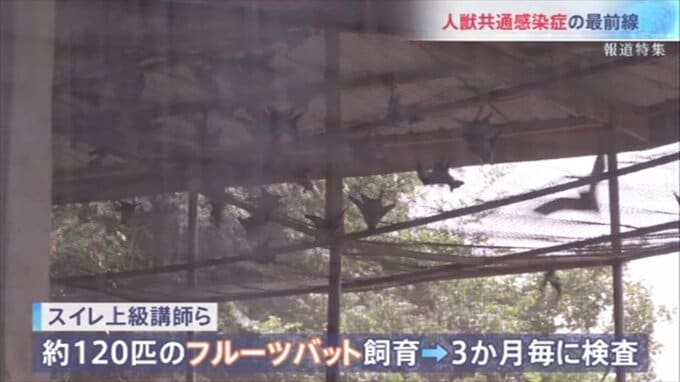

さらに大きな檻もある。そこでは120匹ほどのフルーツバットを、なるべく自然に近い状態で飼いながら、3か月に一度、どんなウイルスを持っているか検査をする。そして、そのウイルスがコウモリの体にどんな影響を与えているのかの研究もしている。

この日は水と食べ物のチェック。檻に入る際は全身を防護服で覆う。それだけ危険だということだ。

スイレ上級講師:

フィールドワークに行く時もこんな格好ですよ。とても不快ですけどね。必要なんです。

檻の中に入り30秒ほどすると…コウモリたちが飛び回り始めた。宮田カメラマンの足元にも、コウモリが落ちて来た。金網をせっせと這い上がってくる。カメラマンとの距離が縮まり、ちょっとヒヤヒヤする。これらのコウモリからはこれまでにも様々なウイルスが検出されている。

スイレ上級講師:

例えばアフリカのヘニパウイルス。これらのコウモリから検出されて、その後も検出され続けているので、コウモリの行動への影響を観察しているんです。

へニパウイルスの一種である「ニパウイルス」も人獣共通感染症を起こす。最近では4年前、インドの一部で流行した。フルーツバットの唾液や尿がついた果物を食べたことが原因とみられ、その後、ヒトヒト感染も確認。脳炎を起こすこともあり、発生地域の医療体制などによって幅はあるが、致死率は4割~7割と極めて高い。現時点で治療薬もワクチンもない。

ガーナで特定されたニパウイルスの仲間も既にヒトから検出されている。今のところ害を与えてはいないというが…

スイレ上級講師:

変異が起きているかもしれませんし、今後何が起きるかはわかりません。

もちろん、コウモリが宿す別の未知のウイルスが種の垣根を超え、新たなパンデミックを起こす可能性も常にある。ただ、スイレ氏はこう強調する。

スイレ上級講師:

全くもってコウモリのせいではありません。全て人間のせいです。我々から近寄っていったり、食べたり、彼らの住環境を破壊してストレスを与え、ウイルスを放出しやすくさせているんだから。