■“死は一切を清算する。そこには苦しみも悲しみも、淋しさも存在しない”

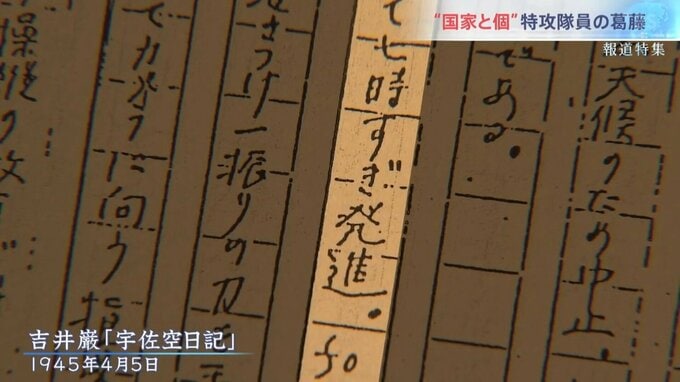

宇佐からも14期の予備学生の離陸が相次いでいた。彼らを主人公に隊員の苦悩を描いた小説「雲の墓標」(作者:阿川弘之)。そのモチーフになった実在の予備学生による「宇佐空日記」にその場面が記されている。

“桜に飾られて七時すぎ発進。島はじめ四名出撃”

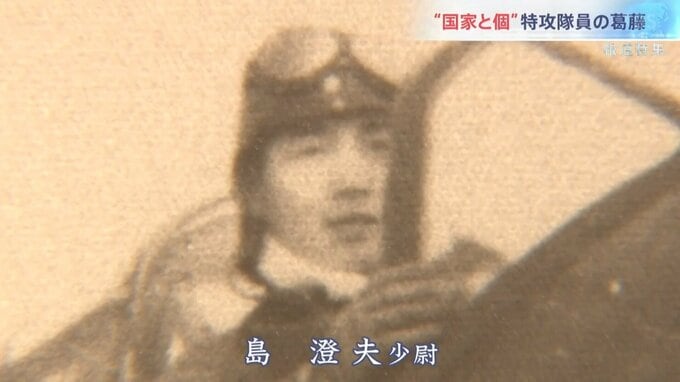

鹿児島の出撃拠点に向かった島澄夫少尉は、こんな言葉を残していた。

“こんなまけいくさで死ぬのはいやだ”

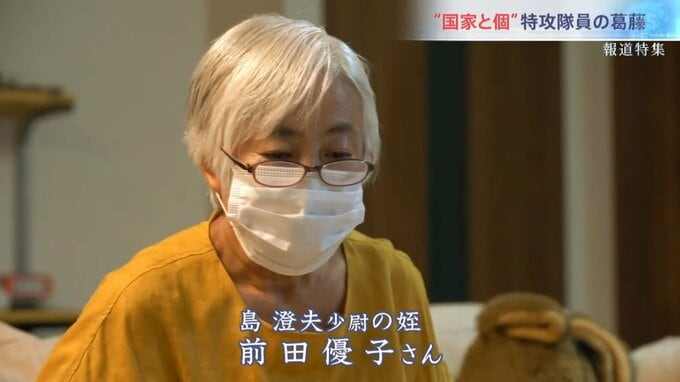

姪の前田優子さんは、伯父の真意をこう考えている。

島澄夫少尉の姪 前田優子さん

「どうせ死ぬのがわかっているなら、少しでも自分の死を意味あるものにしたいと」

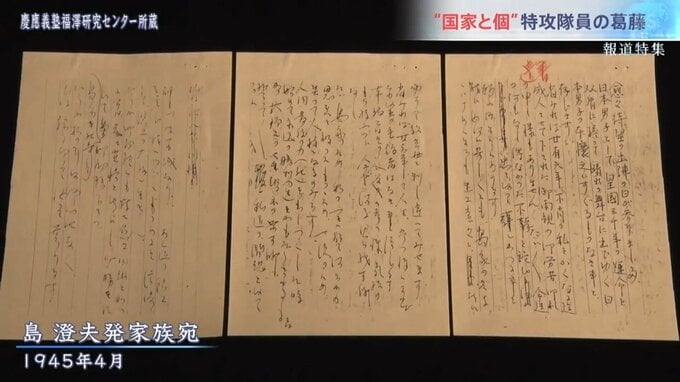

(島少尉から家族へ宛てた手紙)

“名実ともに軍人精神 死生観を体得するのは、途尚遠きを思わせます”

前田優子さん

「自由主義、民主主義、個人主義を勉強していながら、それとは全く違う世界に放り込まれて、最終的には特攻に選ばれてしまって、死ななきゃならなくなったというのは大変な葛藤だったと思う」

“俺は、いまこうして生きているのか 死んでいるのかわからないなあ”

そんな心境の只中で、故郷の母と最後の対面の時間を持った。母・貞子さんが神戸から満員の列車で別府の旅館に向かったのは、3月下旬のことだった。

「当時としては列車はいつ襲われるかわからない。自分の命も危険なのに、その中を行って。澄夫おじさんは、特攻というのが決まっていたが、そういう素振りを見せないですごく楽しそうにしていた。それを見ると辛かったと思う」

貞子さんの脳裏に別れの場面が焼き付いていた。

“その道がまっすぐまっすぐ続いていて、いつまでもいつまでも澄夫の後ろ姿が見えているの。見えなくなってくれれば、あきらめもつくものを”

その後、島さんはこんな境地に達していた。

(「死を前に」島澄夫手記より)

“死は一切を清算する。そこには苦しみも悲しみも、淋しさも存在しない。故に生きている中にうんと苦しんでみよう、悲しんでみよう。かく考えれば一日一日の生に脈々たる勇気が湧き、非常に明るい世界が見出されたような気がする。腹の底から笑ってみたいような、愉快な気持ちになる”

出撃直前、島さんは母にこう書き残した。

“いよいよ待望の出陣の日が参りました。日本男子として皇国三千年の運命を双肩に担って”

「最初はしっかりして書いてあるが、だんだん乱れて最後は読めなくなっていた。それを見ただけで心が乱れていたのがわかる」

その葛藤の中で、島さんは沖縄に向かった。77年前の4月16日。散りしきる桜が見送っていた。

14期予備学生の心を覆っていたのは、その日までの深い懊悩と国家への失望だった。

(吉井巌「宇佐空日記」1945年4月3日より)

“さまざまにその人なりに最後の心境に達して生涯を閉じようとする。その過程をつぶさにみてかえって涙を禁じ得ない。今年の桜をしみじみ美しいと思う”

(吉井巌「宇佐空日記」1945年4月7日より)

“時局意の如くならずと称して小磯内閣総辞職。意の如くなるもの今は何もなし。中心部の無能、無気力を痛感す”