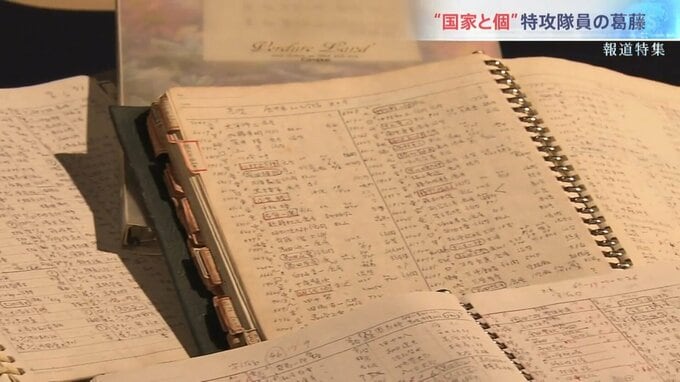

■若者1人1人の“人生”や“思い”が記された膨大な記録

79年前、学問の道を突然閉ざされ徴兵された海軍の予備学生をめぐる膨大な資料が、大分県宇佐市役所の書庫に眠っていた。

「一人の予備学生がどの大学の出身でどこで基礎教程を行って、どこで実用機教程を行って、戦死した人はいつ亡くなったか。よく戦死者何名と数でいうが、数ではなく、そこには一人一人のいろいろな人生とか思いがあるということを掘り起こしていくための一番基本的なデータ」

予備学生の一人、美座時和さんが、28年かけて、手書きで3000人以上のデータを積み重ねたものだ。

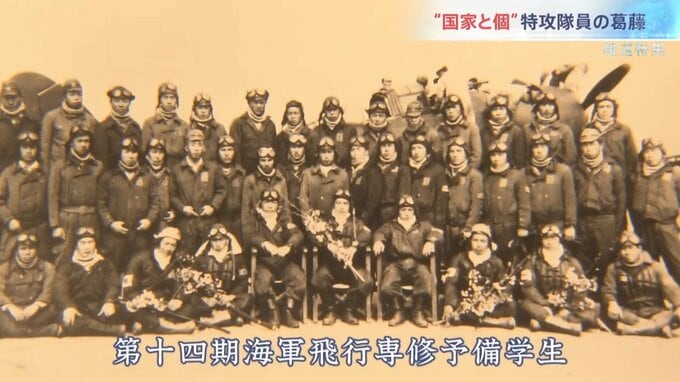

1943年秋、国が文科系学生の徴兵の猶予を解き出征させた「学徒出陣」。この際召集され、宇佐をはじめ全国の航空隊に散ったのが“第14期海軍飛行専修予備学生”。彼らの中から、生きて帰ることを許さない特攻に選ばれる者が相次いだ。