「いままでの対策でよかったのか…」

どうすれば、より確実に“いのち”が守れるのか。

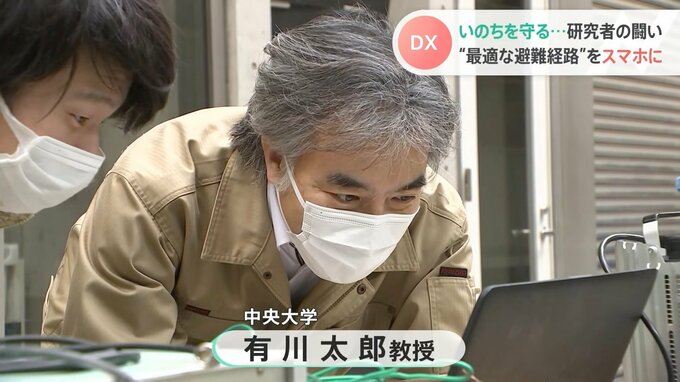

“DX避難”を最新のデジタル技術を使って、研究している人がいる。中央大学の有川太郎教授。

もともとは津波から町を守る防潮堤の設計などを研究していた。

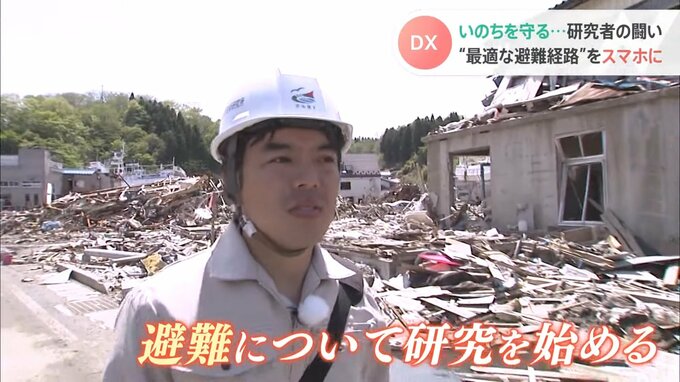

しかし東日本大震災では、その防潮堤を津波が超え、いのちが失われた。

中央大学 有川太郎教授

「『防波堤・防潮堤があったから逃げなかったという人がいましたよ』と言われたことが一番きつかったですね。本当にいままでの対策でよかったのか…」

それから有川教授は、避難についての研究をはじめた。

地震の強さや震源の位置によって変化する津波の動きをシミュレーション。最適な避難経路を導き出そうというのだ。

有川教授

「こっちに逃げた方がよかったんじゃないかというような後悔みたいな判断の間違いをなくしていくことができれば、全員災害から逃れられる」

“どう逃げれば助かるか” シミュレーションで見えたこと

2月、有川教授は房総半島にある千葉県勝浦市を訪れた。同じ房総半島にある館山市については、大正時代の文献にこんな記述がある。

『海嘯ノ為メ数多家屋流失セリ』

2023年、発生から100年を迎える関東大震災では、関東の沿岸を大津波が襲った。館山には高さ9メートルに及ぶ津波が押し寄せたとされる。

有川教授は、房総半島の東沖でマグニチュード8.5の地震が発生したと想定。

例えば15分後に勝浦市の沿岸部から避難をはじめた人が、どう逃げれば助かるかをシミュレーションした。

避難開始からまもなくすると…交差点に差し掛かる。

有川教授

「右に行くのがいいのか、それともまっすぐ進んで高台に行くのがいいのか」

右に行けば小学校、まっすぐ行けば高台に駐車場があり、どちらも避難場所に指定されている。

より近い、高台の駐車場を目指しまっすぐ進むと…

有川教授

「この辺のところでアウト(津波に遭う)」

有川教授のシミュレーション画面では、途中で津波に飲まれてしまった。

上から見ると、駐車場の一歩手前で後ろから迫ってきた津波に追いつかれることが分かる。

一方、同じ交差点を右折し小学校への道を選んだ場合、高台の駐車場に比べ距離はあるものの、津波にあわずに避難することができた。

有川教授

「坂道になっている所や、海から離れる方向にあるとかなどの要因で、こちらを選んだ方がいいんだろうと思いますね」