知床沖の観光船事故。運航会社の社長会見から一夜明け、問題の核心が浮かびあがってきました。桂田精一社長が船長と打ち合わせし、海が荒れた場合は引き返す"条件付きの運航"を行ったことについて、斉藤国交大臣は「あり得ない」と発言。事故を防ぐためにはどうすればよかったのでしょうか。専門家が解説します。

■"条件付きの運航"とは

井上貴博キャスター:

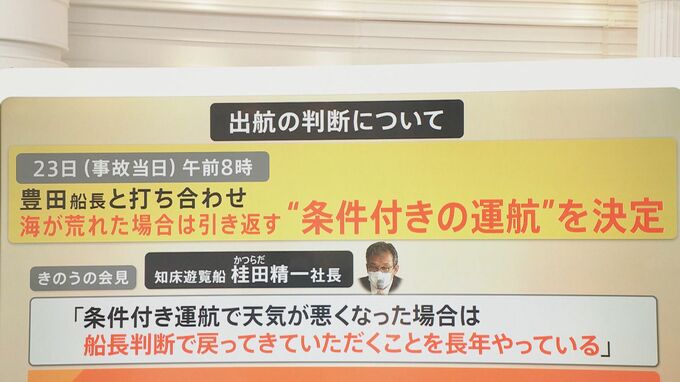

4月23日(事故当日)午前8時、出航の判断について、知床遊覧船の桂田精一社長は豊田船長と打ち合わせし、海が荒れた場合は引き返す"条件付きの運航"を決定しました。この条件が具体的にどういう客観性を持っていたのかは会見で語られることはありませんでした。

知床遊覧船 桂田精一社長(4月27日会見)

「条件付き運航で天気が悪くなった場合は、船長の判断で戻ってきていただくことを長年やっている」

桂田社長

「(お客様から)できればちょっとでも走ってほしいという要望がすごくあります。(実際に)揺れを体感していただき納得していただく方法をとっていた」

当然のことながら、安全管理規程というものが定められて、各事業者が船の出航可否のルールを、海上運送法に基づき作成し、事業開始日までに国交省に提出する義務があります。違反した場合は、行政処分の対象となる可能性があります。

27日の会見で桂田社長は欠航の基準について「波の高さ1m以上、風速8m以上、視界が300m以下」と述べました。事故当時の現場周辺は、波の高さ約3m、風速約9m、強風・波浪の注意報が出ていました。出航時にはこういう状況になかったという社長の説明はありましたが、このときにどう判断するべきだったのでしょうか。

そもそも桂田社長は最終的に会見でこのようにも述べています。

桂田社長

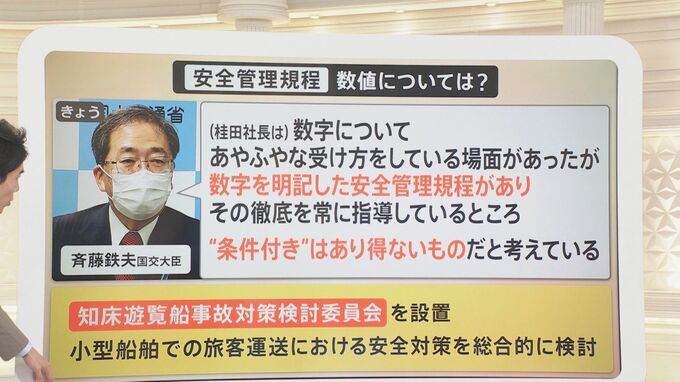

「安全管理規程には数値は出ていない。今の時点では書いてなくて、ちょっと曖昧な表現になっている」

これについて、斉藤国交大臣は次のように述べました。

斉藤鉄夫国交大臣

「(桂田社長は)数字についてあやふやな受け方をしている場面があったが、数字を明記した安全管理規程があり、その徹底を常に指導しているところです。“条件付き”はあり得ないものだと考えている」

事故を受け、国交省は知床遊覧船事故対策検討委員会を設置。小型船舶での旅客運送における安全対策を総合的に検討するとしています。