持久走での心拍数管理にタブレット導入

こうした最先端の技術は全国で広がり始めています。中でも活発に取り入れているのが新潟県。取材をした日に体育館の中で「持久走」が行われていた新潟市立沼垂小学校では、あるものが使われていました。

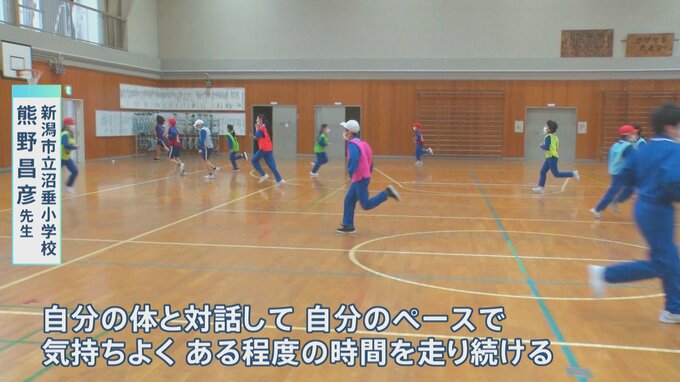

「ただただ走る」というイメージが強い「持久走」ですが、ここでは折り返しの時に、子どもたちが床に置かれたタブレット端末をちらちらと確認しています。一体なにをしているのでしょうか?

男子児童

「走って、心拍数のレートを測る」

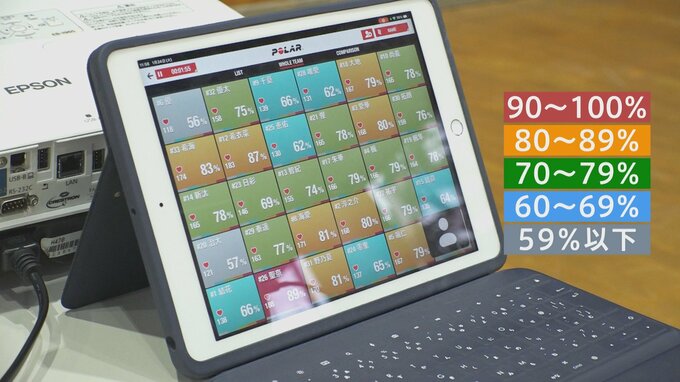

この授業では自分の心拍数を確認しながら「持久走」を行っています。子どもたちが腕に心拍数を測る装置をはめると、タブレット端末の画面いっぱいにひとりひとりの心拍数の数値が表示されます。持久走では最大心拍数の70%ぐらいを維持しながら、一定のペースで走ることがよいとされています。子どもたちが70~79%の心拍数で走ると「緑色」に、一方、無理をしてそれ以上の心拍数になったときには「オレンジ色」や「赤色」に変わります。

少し低めの60%と表示された男の子は-

男子児童

「まだ水色なので緑色になれるように頑張ります」

この授業について熊野昌彦教諭は「自分の体と対話して自分のペースで気持ちよく、ある程度の時間を走り続けるということが本来の持久走の狙い」と話します。持久走の本来の目的は、「タイムを競い合う」ことではなく「無理なく持久力を養う」こと。最新技術は「データの見える化」で子どもの体力作りを支えています。

子どもたちも好意的に受け入れています。

男子児童

「これまでは感覚だけでやるスポーツだったんですけど、今は自分に足りないものや改善点が見つかっていい記録になる」

男子児童

「昔は疲れてばっかりで持久走は正直嫌いだったけど、今は好きです」

ICT化が進む体育の授業 子ども自らが課題を解決

体育の授業で次々と最新技術が使われるようになった背景にあるのが、2020年度から始まった新しい学習指導要領です。子どもたちにはタブレット端末が1人に1台配られるようになり、ICTを使った授業が当たり前に。さらに「主体的・対話的で深い学び」がポイントとなっていて、自ら課題を発見しその解決に取り組む力が求められています。

新潟県の村上市立村上小学校で行われているバレーボールの授業では、試合を始める前に子どもたちがパソコンを使って戦術を練ります。

児童たちの作戦会議の様子

「今日の作戦!」

「マサが後ろにめっちゃボール投げてくるから、レイがそのボールを担当」

「変なボール打ってくるから気を付けて!」

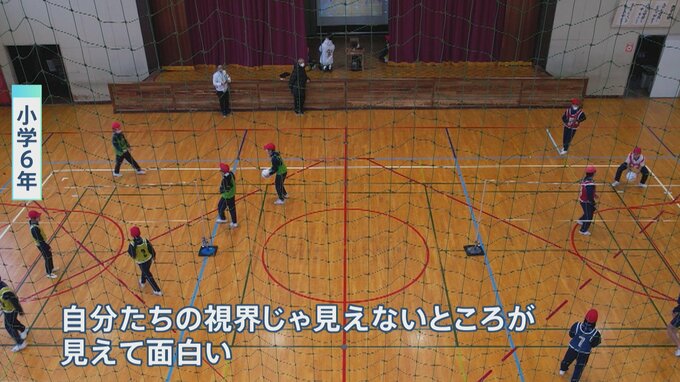

試合が始まると、コートの上から撮影するドローンの映像を使って味方チームのポジションや動きを分析。課題を見つけ出す「データバレー」が始まっているんです。

試合を終えた児童

「自分がどう動くとか相手がどう打ってくるとかそういうの結構考えるようになった」

「自分たちの視界じゃ見えないところが見えて面白いです」

「いまはたくさん考えを知ることができて、色々な見方から考えられているような気がします」

テクノロジーが手助けする未来の授業

体を使う体育の授業に最先端技術を掛け合わせることで、子どもたちが自ら考え、解決していく。そんな新しい授業のあり方はこれからどうなっていくのでしょうか?

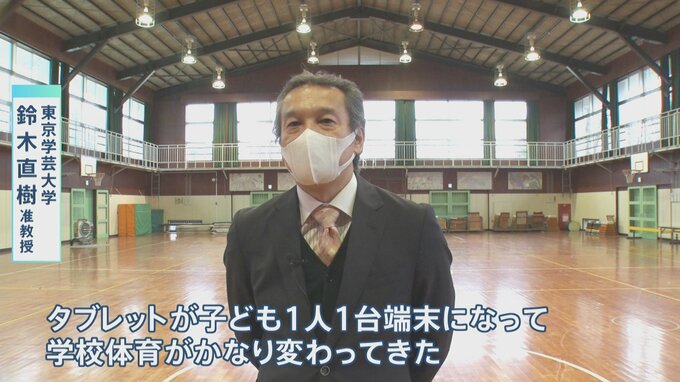

長年、体育におけるICTの活用を研究してきた東京学芸大学の鈴木教授は「子どもたちの学習をテクノロジーが手助けしていく」と話します。

東京学芸大学 鈴木直樹准教授

「タブレットが子どもひとり1台端末になりまして、学校体育がかなり変わってきたなっていうふうに思います。こういった時代になって子ども側にいかにイニシアチブを渡して、学習を自らの手で進めていくことができるかと、そこにこういったテクノロジーが手助けしてくれているのかなという風に思っています」

近い将来、子どもたちが自ら授業を考えていく。そんな時代がくるかも知れません。

(まるっと!サタデー 2023年1月28日放送より)