■道頓堀川にウナギがいる意義

今回のニホンウナギ捕獲について、ウナギの生態に詳しい専門家に聞きました。

近畿大学准教授 渡邊俊氏:

水質改善の取り組みによって、大阪に元々あった生態系が戻ってきたということが証明できた。昔汚いイメージだったのが、皆さんの努力によってどんどん綺麗になっているというのが喜ばしいこと。魚たちや、魚の餌になる生物も戻ってきているというのが事実かと思います。

≪ウナギの生息により推測されること≫

ウナギがいる➡隠れ家がある➡コケなどが生えている➡餌になるような小さなエビなどがいる➡エビを求めて小魚がやってくる➡小魚を求めて大きな魚がやってくる

恵俊彰:

じゃあ、日本中、川を綺麗にしたらどこでもウナギが見られるんですか?

近畿大学准教授 渡邊俊氏:

そういう認識で、皆さん、これから綺麗にしてもらえれば嬉しい限りです。

また、実は我々が食べている養殖ウナギは、河口にやってきたシラスウナギを獲って、大きくして食べています。獲る分が減れば、もっと川にウナギは多くなります。

さらに、塩分が入ってこないように河口堰があったり、農業水を取ろうとして堰があると、なかなか上れなくなります。そういうものがなくなれば、増えるきっかけになります。

弁護士 八代英輝:

都会の川の底ってコンクリートで固められてしまってるところが多いじゃないですか。

そういうところにも水質が良くなればウナギが戻ってくる可能性はあるんでしょうか?

近畿大学准教授 渡邊俊氏:

おっしゃる通りで、治水も大切だとは思うんですけども、ウナギが隠れる場所も重要だと思います。

今、道頓堀は歩道の下にも、水が流れていて、ちょっと暗くなってるところがあると聞きます。例えば橋の下なんかにはよくウナギがいると言われるんですけど、3面護岸されていても、そういうところがあればまた違ったことになるかもしれません。

弁護士 八代英輝:

隠れて住めるような環境を整えるのも必要ということですね。

■かつてはヘドロが堆積 行政の努力で綺麗に

かつて道頓堀川は汚れていました。

2003年の映像では、上下左右がわからないほど濁り、川の底には大量のヘドロが堆積。さらに川底には大量の自転車が…。

2003年に行われた川底の清掃では、たくさんのごみが引き上げられました。

大阪市は堰の調整や、ヘドロの引き上げ、下水の整備など、水質の浄化に乗り出します。

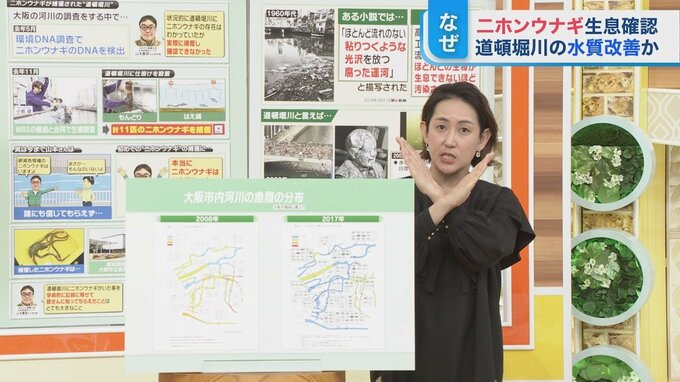

大阪市内河川の魚類の分布を示したものを見ると、2008年に比べ、2017年には「きれい」を表す青色が大幅に増加。道頓堀川だけでなく、もっと上流にも青い部分が増えています。

おおさか環農水研 山本研究員:

流域の下水道の整備など、すごく頑張って行政の方々がやってくれましたので、川がすごく綺麗になっています。

たくさんの生き物がいるということは、街の中や川に賑わいが増えることですので、私達の生活にとっても、もっと潤いが増えると思っています。

ただ一つ注意が必要なのは、この道頓堀川、釣りはしてはいけません。ウナギがいるからといって、釣りなどをすることはできません。見守っていきましょう。

■ウナギが住める環境を守るには

おおさか環農水研 山本研究員:

ウナギがいるということが確認できましたが、生息に必要な環境が整っていると言えるかというと、まだまだだと思います。これからもっともっと良くしていけば、もっともっとウナギはたくさん増えるし、その周りの生き物もたくさん増えると思います。

近畿大学准教授 渡邊俊氏:

今回のことで、都市河川でも環境さえ良くすれば生物が戻ってくるんだということを認識して、保護をしていけば、少しずつ良くなってくるんじゃないかなと思います。

恵俊彰:

「絶滅危惧種のウナギが獲れたよ」ってニュースじゃなくて、「川が綺麗になってますよ」っていうニュースなんですね。日本中いろいろな川が綺麗になればいいなというそんなニュースだった気がします。

(ひるおび 2023年1月12日放送より)