次に取り上げたのは、27歳で自ら命を絶った福井県若狭町立中学校の嶋田友生教諭のケースだ。

月の残業は、“過労死ライン”の2倍以上、最大で169時間に上っていた。嶋田教諭の死も公務災害として認定され、裁判では福井県と町に6540万円の賠償が命じられた。判決では、“校長が長時間勤務を把握しながら、早期帰宅を促す等、口頭での指導だけで、業務内容を変更しなかった”として学校側の過失を認めた。

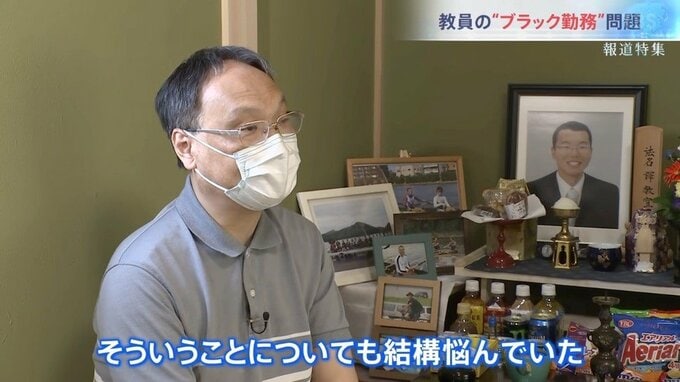

嶋田教諭の父親は、ブラック勤務の諸悪の根源は1971年にできた通称「給特法」にあると言う。

(嶋田友生教諭の父親・富士男さん)

教員の仕事の特殊性を考慮して給与の4%を上乗せするかわりに残業代を支給しないと定めた法律だが、「4%」は半世紀も前の残業状況を反映させた数字で、桁違いの残業をしている現状とはかけ離れている。1966年には小・中学校教員の平均残業時間は8時間だったが、2016年は小学校教員で59時間、中学校教員で81時間に増えた。約8倍にもなる。この時代遅れの給特法が、管理職にコスト意識を失わせ、勤務管理の甘さを生んでいるというのだ。

番組では最後に、ブラック勤務を解消する茨城県守谷市の独自の取り組みも放送した。守谷市では市内全ての小学校でカリキュラムを大きく変更。3学期制を2学期制にし、夏休み等を数日削って、6時間授業の日を週4日から2日に減らした。また市独自の予算をつけて、高学年の理科・音楽・図工の3教科で専科教員を配置した。

毎日に“余裕”を持たせた結果、例えば守谷小学校では教員の平均残業時間が64時間から31時間に半減した。その学校に勤める小6担任教諭の言葉が忘れられない。「心の余裕ができた。自分がバタバタ焦っていると、子どもに厳しく当たったりするので、(働き方改革は)子どもたちにも還元しているのではないか」。