■広がる“個人”としての働き方 権利や立場は?

山本 恵里伽キャスター:

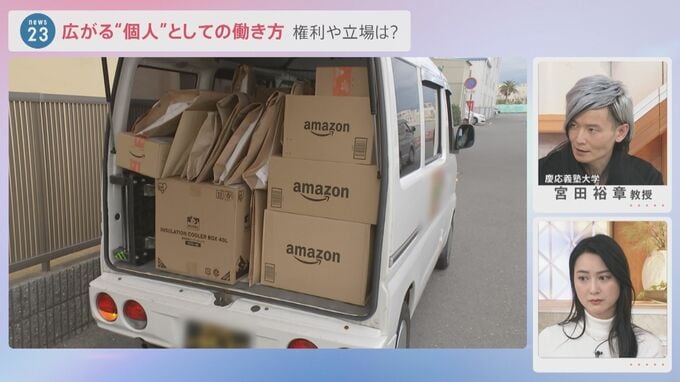

改めて問題となっている点を整理していきますと、個人事業主であるドライバーは、アマゾンジャパンから配送委託を受けた会社と契約をして、荷物が割り当てられていきます。

しかし、実際はアマゾンジャパンから直接アプリなどを介して働き方を管理されているというんですね。こうした状況について一部のドライバーからは雇用責任があり業務委託は偽装だという声が上がっています。

一方のアマゾンジャパンは、個人事業主は社員ではないとして団体交渉にも応じていません。

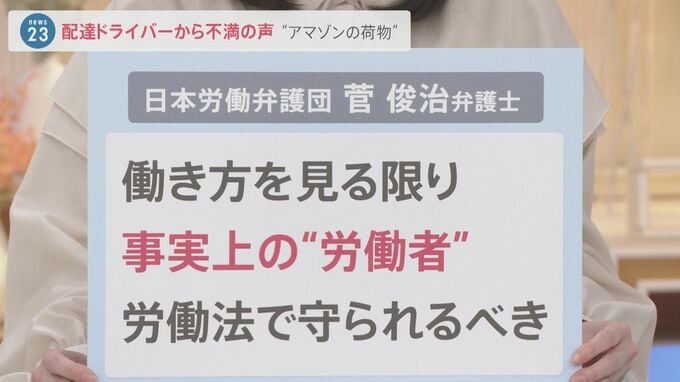

この状況に関して、日本労働弁護団の菅俊治弁護士は「働き方を見る限り、事実上の“労働者”。労働法で守られるべきだ」と指摘をしているんです。

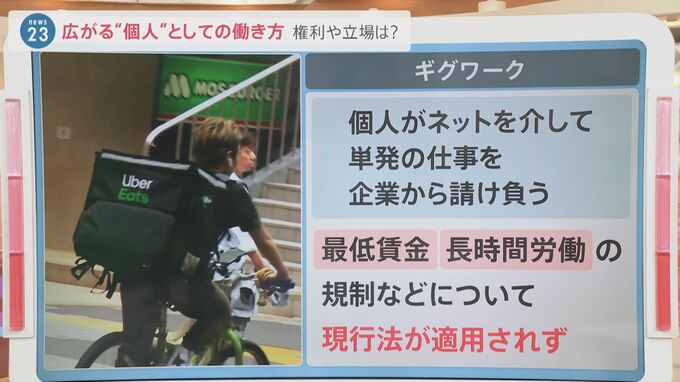

また、近年耳にする機会が増えたと思います、ギグワークという言葉。

個人がネットを介して単発の仕事を企業から請け負う働き方のことを言いますが、ウーバーイーツの配達員なども当てはまりますね。こちらに関しても「最低賃金」「長時間労働」の規制などについて現行の法律が適用されていないということで、セーフティーネットの弱さが指摘されているんです。

小川彩佳キャスター:

なかなか法整備なども難しいところがあるのかもしれませんけれども、働き手を守る体制というのが不十分な状態がずっと続いているわけですよね、そろそろ改善に向かわないかなというふうに思うところですが…

慶應義塾大学 宮田裕章教授:

個人として、大きな組織とか企業と向き合って働くっていうのは、一部の大変な人の話ではなくなっていくと思います。

なぜかというと、人生100年時代に入り一つの企業に勤めて働き終えるという時代じゃなくなってきてるんですよ。セカンドキャリア、サードキャリアだったりあるいは兼業副業という働き方を考えたときに、1人としていろいろな組織とどう向き合うかっていうことを考える中で今回の問題のように権利、個人としての弱い立場の人をどう守っていくのかっていうことは、働き方を開いていく上でも多くの人に関わる問題になるのかなと思います。

■4月からは配達ロボも公道に ドライバーの人出不足解消になるか

小川キャスター:

追いついてない体制作りというのをどう進めていくのか、これとともに重要となるのが人手不足の解消ですね。国内では2023年4月から無人で荷物を運ぶ自動配送ロボットが公道を走れるようになりますけれども、こうしたテクノロジーによる労働環境の改善というのも非常に期待されますね。

慶應義塾大学 宮田裕章教授:

配送テクノロジーで打開できるっていう可能性は十分あると思います。例えばベランダに今までパラボラアンテナとか置いてましたけれども、ドローンボックスを置いてですね、電話したらそこに薬が来ると。単価の高いものをもう配送業者を介さずに届けてもらう。こんなテクノロジーは間違いなくいずれ実現すると思うんですよ。省力化によって、いろいろなコストを改善できるだけではなく、未来の配送の仕組み・働き方っていうのを日本は特に人手不足でもあるので両立させながら、これからの時代をつくることはできるんじゃないかなというふうに思ってます。