■法の定義とのギャップを認識せよ!

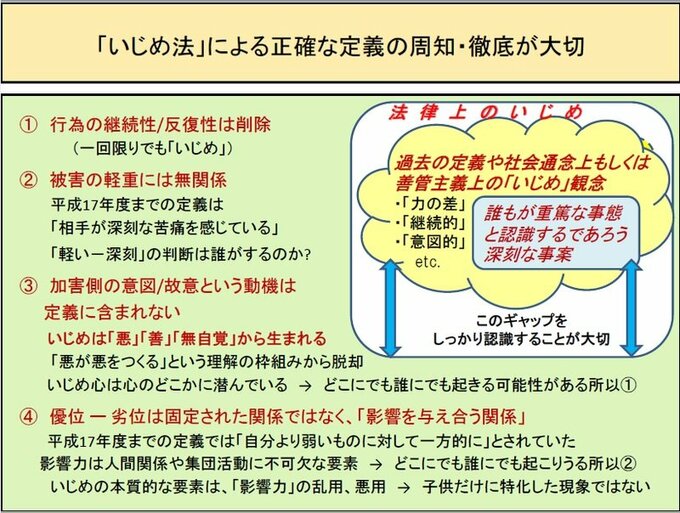

いじめの捉え方として、大きさの異なる三重の円をイメージすると分かりやすい。真ん中の小さな円は、“誰が見ても明らかにいじめ”だと考えられる深刻なケースで、それが「核」になる。しかし、いじめには軽いものもあり、その最大公約数が真ん中の円の「社会通念」だとしよう。すると、それよりさらに広い円、子どもたちの尊厳を傷つける行為の全てが「法律上のいじめの概念」に当たる。

この右上の図が“三重の円”を表す↑(森田の講演スライドより)

つまり、一般の人が考えるいじめと、法律上のいじめとの間にはギャップができる。そのポイントとなる4点を、森田は以下のように示した。第1に「行為の継続性や反復性は削除されている」ので、いじめの定義には関係ないということ。2005(平成17)年度までのいじめの定義から「継続的・一方的・深刻」という文言は削除された。だから今の法律では、一回限りでもいじめに該当する。

第2に「被害の軽重には無関係」だということ。軽いものも重いものも、どちらもいじめであり、軽重を判断するのは、被害者本人になる。これも2005(平成17)年度までの定義では「相手が深刻な苦痛を感じている」とされていたが、変わった。

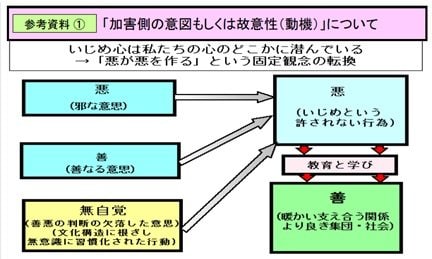

第3に、「加害者の意図・故意という動機は定義に含まれない」ということだ。いじめる側の心理的な動機も現行法の定義にはない。いじめという行為は、必ずしも邪(よこしま)な「悪」の意思から作られるものではなく、例えば「嘘つきのあいつを正さなきゃ!それがクラスのためだ」など「善なる意思」から作られることもある。一方、善悪の判断が欠落した「無自覚」(「そんな気(悪気)はなかった」など)から作られることもある。

(森田の講演スライドより)

無自覚について森田は講演では次のように説明し、「いじめ」を「学び」に繋げようと呼びかけている。

例えば、集団の遊びの中での行為というと、よくこの無自覚パターンがある。集団の雰囲気にのめり込みながらというものです。さらに無自覚としては、欧米から注目されているのですが、私たちの文化構造に根ざした無意識に習慣化された行動から、というものもあります。価値観・偏見・差別がこれに属します。なかなか気づかない。それらを掘り起こしながら「教育・学び」にしていく。教育が取り組まなければならないところです。これからは外国に繋がる児童生徒も増えていきます。障がい児童、LGBT、被災児童など配慮の必要な子どもについても考えなければなりません。

例えば、貧困に苦しむ一人親も多くなっていますが、それを子どもたちは知らないから平気で突っ込む。「お前、洗濯もしてないシャツで臭いな。触るな。お前が触ったものは食べない」と。でも大人の方にも「一人親なら…」という意識がどこかにある。やっぱりな、と。それは“排除の論理”を含んでいます。文化行動の中に根ざしている。それを改めて、いじめ問題をきっかけに掘り起こし、そこに「学び」を入れていく。子どもも大人も学ぶ必要があるのです。

“いじめ心”とも言える、「悪・善・無自覚」。怖いもので、人には逃げ場がありません。「善なる意思」も「無自覚」も、影のようにスーッと私たちの心に忍び込んでくる。そこに着目すると、いじめは誰しもが関わってしまう問題になる。全く不思議ではないのです。私だって「いじめの権威」とか言われながら、この前まで大学の学長として「お前、しっかりしてくれ!」とかパワハラのような悪を実行していたわけです。

もちろんその際は、周りも言ってくれるので難を逃れましたけれども、人である以上、誰にでも影のように忍び込んでくるのです。だから“悪が悪を作る”、つまり「邪な意思」がいじめを起こすという図式だけでいじめを解釈するのではなく、人間の存在の中に、“いじめの心”が常に影のように忍び込む。そういうふうに捉え直す必要があります。日常生活の中で、自らの意思や行動の「振り返り」を行うことが大切です。ご注意いただきたい。

第4の“ギャップ”のポイントは、2005(平成17)年度までの定義では、「自分より弱いものに対して一方的に」とされていたが、必ずしも“優位と劣位”は固定された関係ではなく、「影響を与えあう関係からも発生する」ということだ。

いじめという現象の本質は、森田によれば“力関係(影響力)の悪用・乱用”だという。影響力とは、人が関係を結んで集団や組織を作り、社会生活を営む上で不可欠な普遍的要素だ。世界のいじめ研究者たちによるいじめの定義としても共通して、“力関係(影響力)の非対称性(アンバランス)の悪用や乱用”が、いじめ発生メカニズムの最も本質的な基本要素として挙げられている。だからこそ、人間関係や集団の活動に影のように忍び寄ってくる「どこにでも誰にでも起こりうる」現象なのだ。

そのため“いじめ”は、子どもだけに特化した現象ではない。大人社会のパワハラ・セクハラ・虐待・DVなどと同じメカニズムで発生する。森田は以上4つのポイントを挙げながら、いじめ法の定義と社会通念との間にはギャップがあり、それを認識しておくことが必要だと述べた。

いじめは日常にあり、だからこそそれぞれ皆、違う概念があるのですが、教育現場に入れば、子どもたちから見れば先生は一人一人が規範になります。それなのに校内で先生たちのいじめ定義についての意見が分かれていては、指導も何もあったもんじゃない。尊厳の保持にかかわる中で、相手を追い詰め、弱い立場に追い込み、様々な影響力を行使する。そこにいじめという行為があると認識する。尊厳の保持が重要です。それを念頭において、自分の概念と照らしてどうなのか、フィードバックする。法律上のいじめと社会通念とのギャップを認識した上で、ちゃんと埋めておいて欲しい。

■けんかもチェックを

さて、ここまで踏まえた上で、“けんか”についてはどう見るか。先程の現役教員からの定義をめぐる声の中に、「アンケートにいじめとあったが話を聞いてみると、ただのケンカでした」とあったが、“けんか”についても注意する必要がある。

2013(平成25)年に「いじめ防止対策推進法」が施行され、それにあわせて国の「いじめ防止基本方針」が策定されたが、その後、2017(平成29)年3月に問題点を踏まえて改定されている。森田はその作業に「いじめ防止対策協議会」の座長として関わった。

その中で、「けんか」についてもしっかり見るように書き込まれた。改定後は、「けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する」としている。

道交法も時代と共に変わる。そして、「いじめ防止対策推進法」の運用も更新される。教職員たちは多忙な中でも、子どもたちの命を守るために、情報をアップデートし続けなければならない。