■いじめ法にもとづく正確な定義の認識を

では、いよいよ第2条の定義だ。

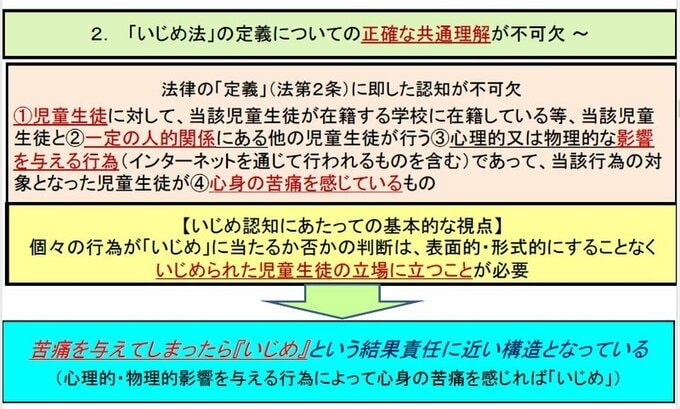

(森田の講演スライドより)

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

*この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

第2条を思い切りシンプルにすると、「いじめとは、その子がされてイヤだと思ったこと」。今の法律では、ものすごく広い定義なのだ。

だが、長年、国の「いじめ」定義は、狭かった(連載の“定義の変遷”を参照)。文部科学省の「いじめの定義」は、基本的に『児童生徒の問題行動・不登校調査等生徒指導上の諸課題に関する調査』における調査上の定義になるが、1985(昭和60)年度から2005(平成17)年度までの21年間は、基本的には以下の通りだった。

「いじめ」とは、①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

1994(平成6)年度以降は、「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」と注釈がついたが、何しろ定義そのものが狭かったため、①~③のいわゆる「いじめの性質」が一つでも欠ければ“いじめではない”と判断するケースが、学校現場には頻繁にあった。それが“見逃し”や“見ないふり”につながった。

誰もが一度や二度は見聞きしたり、直面して悩んだりしたことのある「いじめ」。自らの経験やこれまでの国の定義づけもあって、それぞれ思うところの“いじめ定義”は大きく異なる。広く捉える人がいれば、未だに狭く捉える人もいる。だが、今の法律ではあえて非常に広く定義づけ、苦痛を与えたら「いじめ」としたのだ。被害児童の立場に立つことが必要で、苦痛についても、表面的・形式的に捉えることなく、心に傷がつけば、あるいは傷つけてしまったら「いじめ」。そのような結果責任に近い行動の定義になっている。

■定義づけは“物差し”

講演で森田は、「この法律による正確な定義の周知と徹底が大切だ」と繰り返し述べていた。というのも、定義づけは“物差し”であり、少なくとも教職員は皆が同じ“物差し”でまずは認知しなければならず、勝手に判断してはならないものだからだ。この法律上のいじめの定義は、実は、森田自身がいじめ研究者として考える定義とも異なる。それでも、この法律で定義づけて対応していくことは重要だと森田は述べていた。

(写真提供:多可町教育委員会)