■現場も戸惑う「いじめの定義」

全国の学校現場を回ってきた森田は、よく「いじめの定義が広すぎる」とか「わからん」とか「どうすればいいのか」と教職員たちから聞かれたという。私も今回、現役の教員たちに、「いじめ定義」の広さに面倒だと感じたり、困惑したりしたことがあったか、聞いてみた。すると、やはり「ある」という声が複数寄せられた。

兵庫県小学校教員・30代:

勤務校では「被害者側がいじめられていると感じていたらいじめ」と捉えることになっています。あくまでも弱い立場にいる児童を守るためです。しかし、低学年と高学年、又は意識に個人差があるため、本人が「いじめられた」と言っても、「これはいじめか?」と判断に困ることがあります。

神奈川県小学校教員・40代:

文科省の定義が広いので、「叩かれた」も本人の訴えによりいじめになります。担任としてはいじめと捉えますが、担当への報告としては、一件と数えないようで、報告の基準が曖昧です。学年で相談して決めるよう言われています。

静岡県小学校教員・20代:

低学年は、アンケートに「いじめられたことがある」と答えていた子たちが多くいました。しかし話を聞いてみると、ただのケンカでした。

兵庫県小学校教員・40代:

生徒指導担当をした時にいじめの件数を毎月報告していました。しかし、本当にささいなケンカ(ちょっとたたいた、悪口を言われた)でも「いじめ」と挙げざるを得ず、「いじめ調査」としてこれでいいのかと思いました。

大阪府小学校教員・40代:

いじめの定義は、幾度か変遷した中で、改善はされつつありますが、まだまだ定義が曖昧で、管理職や担当教諭によっては、その都度、その都度、ケースによって諮る場合もあります。

一方、定義をめぐる迷いは何もない、という声も少なからずあった。

東京都小学校教員・40代:

困惑したことはありません。校長先生から“いじめはされた側がそう感じたらいじめだ”と言われていて、その共通認識のもと、動いています。

愛知県小学校教員・30代:

私の学級で今年いじめが起こり、市教委に報告しました。学校側で困惑したり面倒に感じたりすることはなかったです。

東京都小学校教員・20代:

面倒だと感じたり、困惑したことはありません。

地域や学校によって、定義の共通認識がきちんとできていたり、できていなかったりする現状が浮き彫りになった。

困惑している教員が少なからずいることを受けて、森田は講演の度に「それなら皆さん、いじめの定義が書いてある法律をちゃんと読んだことがあるのか?」と聞いていたのだ。実際、多くの教職員が「いじめ防止対策推進法」の概要を知ってはいても、ちゃんと読んではいなかった。だから多可町の講演でも、「“法に従って定義”って何ですねん?、とか聞かれるけど、こっから(この法律から)が始まり。こんなに多くの方が読んでいない状態なら、いつまでたっても(いじめの状況は)改まりません。しっかり法律を読みこなしてください!」と力を込めた。

■法律に書かれている「いじめの定義」

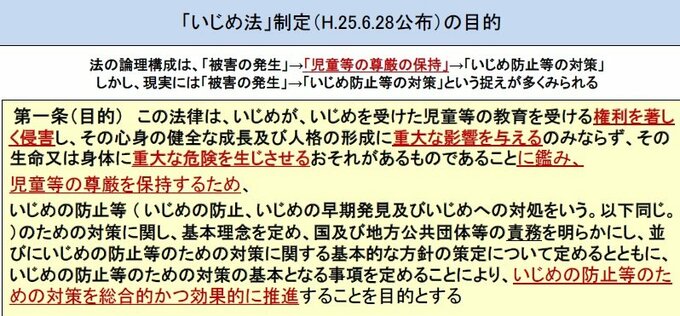

森田は法律のどこを特に読んでほしかったのか。いじめの定義そのものは「いじめ防止対策推進法」第2条に書いてあるが、その前提として森田が全教職員に読み直してもらいたかったのは、第1条の「法の目的」だった。

(森田の講演スライドより)

第1条には、法律の目的が“三段論法”の論理構成で書いてあるが、「ここがどうも、ちゃんと理解されていない」と森田は言う。

まず第1段目は、大津市のいじめ事件を受けた法律であることを踏まえて、いじめによる身体や精神へのマイナスの影響について、「いじめで被害が生じるよ」と記してある。

そして第2段目が短いフレーズながら最も大切なところで、被害があることに鑑みて、「児童等の尊厳を保持するため」にこの法律があると書かれている。

そして第3段目に「対策を講じる」とある。なぜ、この真ん中の第2段目が大切なのか。私が取材した森田の別の講演(2018年2月)では、こう説明していた。

①被害の発生⇒②「児童等の尊厳の保持」という目的⇒そして③対策という三段論法なんです。つまりこの法律の目的は「児童の尊厳を保持する」こと。“尊厳を保持する”ために方策を講じる。これが現場では、どう間違って捉えられているか。「被害がある」から「方策する」という単純な二段構えのロジックで走っている。一番上と一番下の段しかなくて、重要な真ん中の「尊厳」のところが抜けている。

現象にどう対応するか、じゃなくて、「何のために対策をやるの?」という視点が抜けている。すると、対策する学校側は「被害があるから仕方ない」「法律にあるから」とか「義務だから」とか、受け身の姿勢が出てしまう。教育や指導は、頭で分かっていただけではダメ。実感として、自分のこととして捉えなければならない。被害があるよ、だから対策を…。そんなふうに“現象”だけで走ると、本来の教育が抜けてしまう。ダメなケースでは「まずは、いじめかどうか判断しましょうか…」となってしまう。だから、この第一条「法の目的」という大前提が非常に大事なんです。

人権として捉えるなら、個人に内在化した権利というだけでなく、他者の人権、存在にも着目する。相手の人格や存在が、重要になる。自分だけでなく、他人の人格も大事にする。それが大きな目標として出てくる。だから真ん中の二段目が大事。教育における最終目標が明示されていると捉えてほしい。気づいている学校は、ちゃんと気づいているが、しっかりと改めて認識してほしい。

森田は、この法律の最終到達地点は、子どもに人としての尊厳を持たせ、保たせていくことであり、これが大きな目標だと強調した。自分は一人の人間としてこの世に生まれたかけがえのない存在だと自覚し、自分だけでなく他人も同じだと自覚する中で、それをずっと保たせていくのが、周りの大人の、あるいは子どもたちの成長を支援していく者の責任だ、という。