■新潟市の“認知力アップ”作戦

通知では触れられていなかったが、実は、20ある政令指定都市の「1000人あたりの認知件数」で見ると、新潟市(259.3件)と岡山市(11.3件)では、約23倍もの格差があった。新潟市では、1000人につき250件以上、つまり4人につき1件以上のいじめを認知した。これまで述べてきた、いじめの身近さを示す「いじめの一般化」の現状を映し出すような数字だ。いじめ研究の泰斗、故・森田洋司は、晩年の講演の度に「認知はようやく進んできたが、まだまだ足りない」と訴えていた。国立教育政策研究所の「いじめ追跡調査」によれば、ある市では、小学4年生から中学3年生までの6年間を通して、「仲間はずれ・無視・陰口など暴力を伴わないいじめ」をされた被害経験者が9割もいた一方で、加害経験者も9割に上った。

いじめの“透明化”が進んでいると言われるように、いじめの“見えにくさ”もあってか、学校によるいじめ認知は、それだけの被害者や加害者がいる可能性をふまえると、やはり“まだまだ”と言わざるを得ない。新潟市の「4人につき1件」でさえ十分な認知レベルなのか分からないほどだが、いずれにしても、新潟市はどうやってここまで認知力をアップできたのか。振り返ると、「いじめ防止対策推進法」が施行された2013(平成25)年度、新潟市教育委員会は全教職員に“いじめ見逃しゼロ”を理解してもらおうと「いじめリーフレット」を作成した。しかし、市の調査で学校による認知に大きな差があることが浮き彫りとなり、全教職員に認知について徹底する必要性があると捉えた。

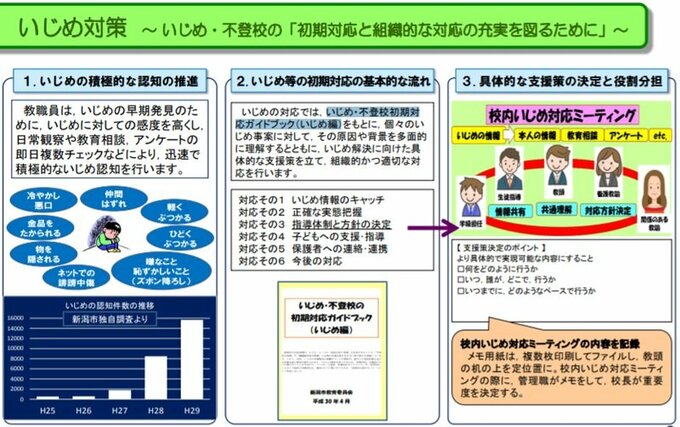

そこで、2016(平成28)年度には、森田洋司・鳴門教育大学特任教授を講師に迎え「いじめの定義に関する特別研修と市民フォーラム」を開催。教職員だけでなく保護者や地域の人たちで具体的な事例を基に学ぶ機会を設けた。新潟市教委の山田哲哉・学校支援課長によると、その翌年、大きな動きがあった。2017(平成29)年4月、「新潟市いじめの防止等のための基本的な方針(以下「基本方針」)」が改定され、その基本方針に沿ったアンケート調査が始まったのだ。翌、2018(平成30)年4月には「いじめ・不登校初期対応ガイドブック(いじめ編)(以下「ガイドブック」)」も作成され、全教職員に配布された。基本方針に沿ったアンケートとガイドブック、この2つが“認知力アップ”に大きな役割を果たしたという。

(新潟市教育委員会の資料より)

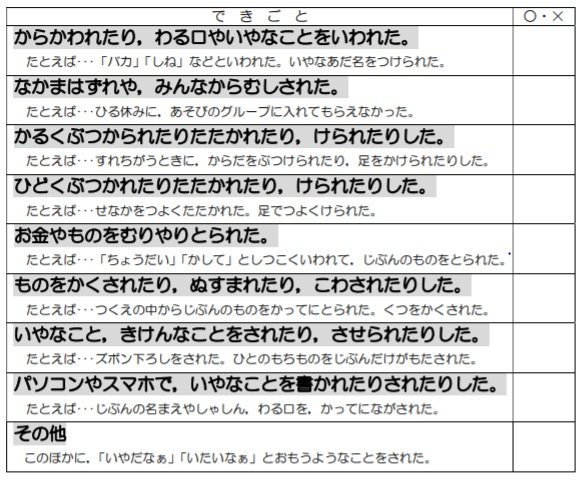

新潟市では、いじめアンケートを1年間に3回以上行う。基本方針にもアンケートについて書かれていて、子どもたちが安心して記入できる環境を整えることが重要だとしている。教室でアンケートを記入する際には、事前に教員から子どもたちに「君たちのSOSや情報提供は、学校が責任をもって受けとめ、必ず対応する」と伝えることも義務づけている。また、アンケートの調査用紙にも工夫がある。年齢ごとに読みやすくなっていて、「ひやかしや悪口」、「仲間外れや無視」など9項目の有無について、〇か×をつける方式だ。アンケートを学校で記入してもらう場合、特定の子どもだけが鉛筆を動かすことがないように配慮した。学校の判断で、アンケートを自宅で記入させることもある。記名か無記名かも選べる。9項目は、文科省の定義では全て「いじめ」に該当するもので、実は、教員たちにも、それらはいじめに当たると改めて確認してもらうための調査用紙でもあるという。

(小学校低学年で使用するアンケート用紙の一部 新潟市教育委員会資料より)

いずれも重要なポイントだ。こうした取り組みが学校現場に浸透しつつあるのだろう。新潟市のいじめ認知力は格段に向上し、「基本方針」が改訂された平成29年に一気に8割も増え(8484件⇒1万5666件)、その後は高止まり状態(平成30年・1万5129件、令和元年・1万5431件)だ。新潟市でいじめを発見するきっかけの7割以上(74.3%)は、こうしたアンケートなどを通した「学校の教職員等」によるものだった。

山田哲哉課長は「新潟市のいじめ認知の増加は、学校・家庭・地域がいじめの定義を正しく理解し、“いじめは、どの学校、どの学級、どの子にも起こりうる”という認識に立ち、いじめの兆候をいち早く把握する取り組みの成果だ」と強調した。新潟市では、いじめを認知したら「即日対応」も基本にしている。取り組みの詳細は後述するが、いずれにしても、こうした日々の繰り返しの成果は数字にも出ていて、新潟市の令和元年度の「いじめ解消率」は98.5%、全国平均の83.2%を大きく上回った。そして、令和元年度の「重大事態」件数は、ここ数年、極めて少ない状態を維持しているという。