「ロスタイムになんとか点が入った。もうダメかと思った」

サッカーW杯が盛り上がりを見せる最中、ある議員がヘトヘトになりながら、こう漏らした。

戦後の安全保障政策の大きな転換となる、反撃能力の保有などを盛り込んだ安全保障関連3文書の改定をめぐり、自民・公明両党が合意に達したのだ。

自公両党から12人の議員が参加し、協議を重ねた与党のワーキングチーム。

15回に及んだ与党協議の舞台裏を記者が追った。

■「反撃能力に賛成しないなんてあり得ない」拍子抜けするほど順調に?

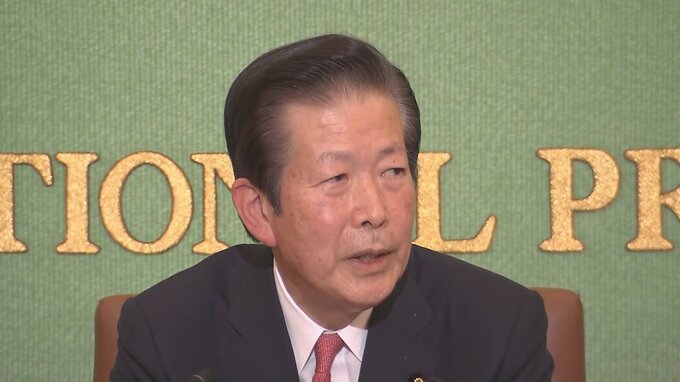

11月9日、公明党の山口代表の会見。

「平和の党」を掲げる公明党に変化が起きていた。

「日本の領域に攻撃がなされた場合に、それを防御するというのがこれまでの基本的な考え方でありました。しかし、(ミサイル)技術の発達によって、受け身的に防御するということがやり切れるか、またコストが見合うかという2点で限界を指摘する声も出ている」

相手のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力。その保有に山口代表は一貫して慎重な姿勢だったが、国民の不安解消を理由に、保有に理解を示したのだ。

党の関係者によると、実はこの時点で、山口代表を含め、公明党の幹部の間で反撃能力に関する論点整理はほぼできていたという。

山口代表の認識は「あくまで日本単独ではなく、日米の役割分担を踏まえた上での反撃能力の保有なら仕方ない」というものだった。

一方で、山口代表が重要視したのが反撃能力の「歯止め」だった。同じ会見でこう述べている。

「日本自身が抑止力の一部を担うとなると、今度は抑止力についての根本的な考え方が変わる。歯止めをどうするかということについても配慮しなければならない」(11月9日 公明党・山口代表 記者会見)

そのため、ワーキングチームでの自民党との協議で、公明党の交渉担当者は、反撃能力が自衛権の行使の範囲内であることを繰り返し強調した。

ただ、自民党との協議の裏で、公明党の議員はこうも話していた。

「反撃能力に賛成しないなんてあり得ないでしょ。立憲でさえ理解を示しているのに、共産党になっちゃう」

また、支持母体である創価学会の関係者も「あまりにも専門的で反発する声も聞かない。ただ、備えは必要」と話すなど、抑止力の保有には前向きだった。

自民党の交渉担当者が「公明党は思っていたほど強硬なことを言ってこなかった」と話すなど、自民党側が拍子抜けするほど協議は順調に進んだ。

しかし、最終盤で、自公の協議は行き詰まることになる。

■「何が連立だよ」幻となった大筋合意

臨時国会の会期末となった12月10日の土曜日。この日の自公ワーキングチームの協議は実に6時間に及んだ。

前日、公明党の議員たちは記者に向かい口々に思いを語っていた。

「譲れないものは譲れない」

「党は思った以上にかたい。苦しい」

安保関連3文書の最上位の文書である「国家安全保障戦略」については大筋で合意ができていた一方で、下位の文書にあたる「国家防衛戦略」についての協議が行き詰まっていたのだ。問題となっていたのは中国をめぐる記述だ。

実はこの時、「国家安全保障戦略」の中で中国をどう位置付けるかについては自公は合意に達していた。中国の軍事的動向などを「これまでにない最大の戦略的な挑戦」と記し、現状の「懸念」から表現を強めるという内容だ。

ただ、自民党側は下位の文書である「国家防衛戦略」に、より強い表現を使い「脅威」と盛り込むよう要求。これを受け、政府の骨子案には中国が8月に日本の排他的経済水域内に弾道ミサイルを着弾させたことについて「我が国及び地域住民に脅威と受け止められた」と記されていたのだ。

これに公明党側は「脅威と評価するのは対立をあおる」などと反発。隣国である中国への外交的配慮の必要性を主張した。

一方、自民党側も一歩も引かない構えを示していた。

「公明党は分かってない。中国は、こっちが引いたら向こうも引いてくれるような国じゃないんだから。こっちが引いたらつけ込まれるだけ」(自民党・交渉担当者)

「公明党に最大限譲歩しているのに、国家防衛戦略にも書かせないって、何が連立だよ。中国の動きはどこからどう見ても『脅威』だろ」(自民党・交渉担当者)

自民党側の交渉担当も、公明党側の主張に妥協しすぎれば、自民党内での了承をとりつけられなくなるというリスクを抱えていた。

結局、協議は週明けに持ち越しとなった。