特集は戦後80年、石川県七尾市に住む元特攻兵の記憶です。

当時17歳で原子爆弾を目撃し、広島での救援活動を経験した男性を取材しました。

「鼓膜が破れるほどの音がドカーンと。そのときに原爆が落とされて爆発したと。」

広島で目の当たりにした原爆の体験を語る七尾市の沢野実さん、98歳。

4人兄弟の末っ子として生まれ地元の県立七尾農学校に通っていた沢野さんは、1945年2月、17歳で陸軍への入隊を決意します。自宅には、農学校の友人たちからの寄せ書きが、今も飾られていました。

そこには「戦功を挙げよ」のメッセージが。「入隊は一人で決めた」と沢野さんは話します。

「黙って手続きを取った。あとからびっくりしたと思う。そういう親不孝だ。」

命を懸けて国に尽くしたいという思いは当時の教育によって知らないうちに芽生えていったと振り返ります。

「小学校の教科書にも進め進め。兵隊進め。国のため、天皇陛下のため。一日としてその言葉を聞かない日は無いくらいだった。そういう教育をしていた。どんなもんでもそういうことを毎日聞いていたら死というものがなんも恐ろしくなくなってくる。教育というものは恐ろしいもんやなと。」

陸軍に入隊した沢野さんは、香川県にある小豆島の兵舎に入り、軍隊活動に必要となる厳しい訓練に励みました。入隊から4か月後、沢野さんは別の部隊への配属を言い渡されます。

「広島の江田島へ。そこに落ち着いた。そこが特攻隊の訓練所だった。」

水上特攻部隊。

当時17歳だった沢野さんに課せられたのは、爆弾をのせた小型艇で敵艦に突っ込む、特攻と呼ばれる任務でした。

「負け戦になってきているから。この際生きるよりも自分が戦わないとだめだ。そんな思いでみんな訓練をしていた。帰ってくることは出来ない。一艇が一艦を倒すと軍艦に飛びついて死んでいくんだから」

特攻の訓練を重ねながら出撃を待つ広島での生活は、突如終わりを迎えます。

「強い光だった。その光であまたの人が亡くなった。言い表すことは出来ないが強い光だった」

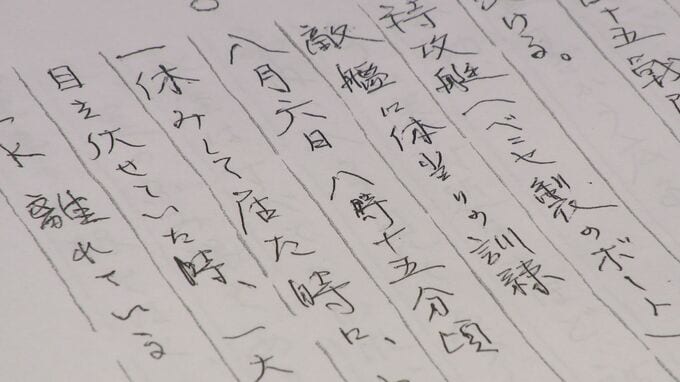

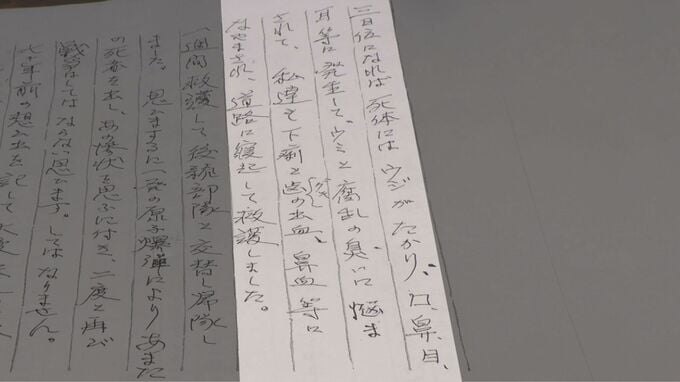

1945年8月6日。アメリカ軍が落とした原子爆弾によって広島の町は一瞬で姿を変えました。原爆が落とされた直後、救援活動のために広島市内に行った沢野さんは当時のことを手記に残しています。

3日になれば死体にはウジがたかり、口、花、目、耳などに発生して、ウミと腐乱の臭いに悩まされて、私たちも下痢と歯ぐきの出血をし、鼻血などに悩まされ、道路に寝起きして救護しました。その光景は、今も脳裏に焼き付いています。

「言葉には言い表せられん。今まであったものがみんな無くなってしまっている。動けるものは誰もいない。すこしこうしてじっくり見てみると生きてるもんがこうして歩いている。あの手は何なんだろうと思ってみると焼けただれて皮が垂れ下がっている。この皮膚が焼けてただれてそれが乾いて身体に引っ付いてバリバリになっている。痛いから手を広げとるわけや。この皮がただれて下がっとるんですよ。酷かった。地獄やった。そういう人がたくさんおった。」

救援活動に当たった一週間、沢野さんは多くの死を目の当たりにしました。

「喉がどんだけ焼けていたものか。兵隊さん水。兵隊さん水って。一口飲んでにこっと笑ってこくんと喉が鳴るのと同時に亡くなった」

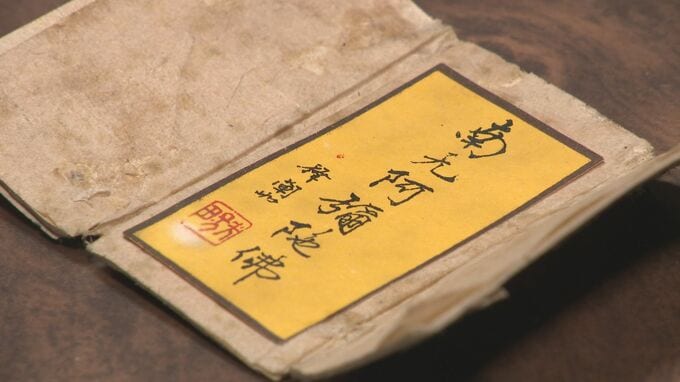

壮絶な経験の中、いつも手元にあったのは、親に黙って入隊したときに母親が持たせてくれた御守りでした。

終戦後に開いた御守りの中には、父親の手書きの文字。

「親の気持ちが分かった気がした。黙っていった息子に何も言うこともなかっただろうけど。心の中では泣いていただろう」

命を捧げる決意で特攻兵となり、広島の原爆を目の当たりにした沢野さん。

被爆地で経験した思い、終戦後に気づいた親の思い、あの日から80年が経った今、語るのは平和への強い思いです。

「(戦争は)してはいけないということを心に銘じていないと世の中がどんな方向になるかは分からないが。絶対に戦争だけはできない。必要ならない。国の破滅やもん。」