カキは“特別な生き物”!?

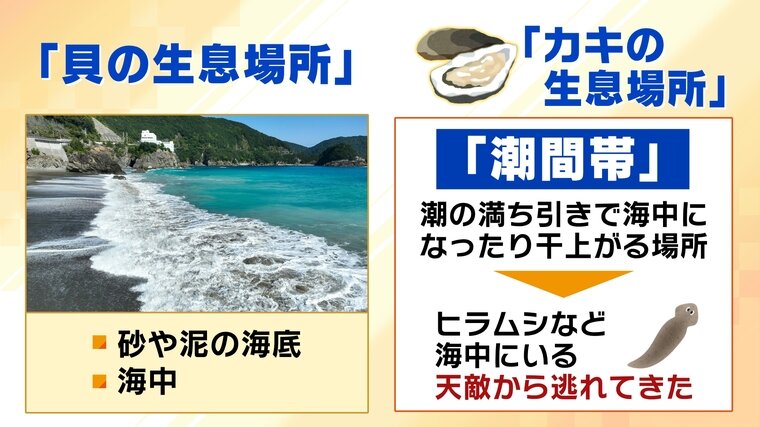

多くの貝の生息場所といえば、砂や泥の海底や海中ですが、カキの生息場所は「潮間帯」という、潮の満ち引きで海中になったり干上がったりする場所です。

これはヒラムシなど海中にいる天敵から逃れてきたためで、カキは生物にとって厳しいところに生息しているということです。

日本でカキは縄文時代から食べられていたことがわかっています。貝塚の発掘でカキの殻が多数見つかっており、古くから沿岸で人々の生活に根付いた食材といえます。波打ち際に生息しているため、潮が引いたらとりに行ける場所に生息していることから、縄文時代の人でもカキをとりやすかったのではないでしょうか。

また、カキは殻から接着性の分泌物を出し、水の中でも付着する力が強いという特性があります。付着すると一生離れないこともあり、接着剤などに応用できないか、実用化に向けて研究が進んでいるということです。

カキはの特徴として、吸い込んだ物をろ過する能力が高いということです。海水の浄化作用の行い、1個のカキが1日にろ過する海水は400Lだということで、水の浄化への利用できないかという取り組みも行われているようです。

苦しいときこそ、“食べて応援”することで、縄文時代から続くカキの文化をつなげていけるのかもしれません。