“きわめて危ない綱渡り”日興証券元役員の弁護を引き受けた背景

同じ頃、新井将敬にとって日興証券側の取引窓口だったH元常務も、東京地検特捜部のターゲットとして事情聴取を受けていた。

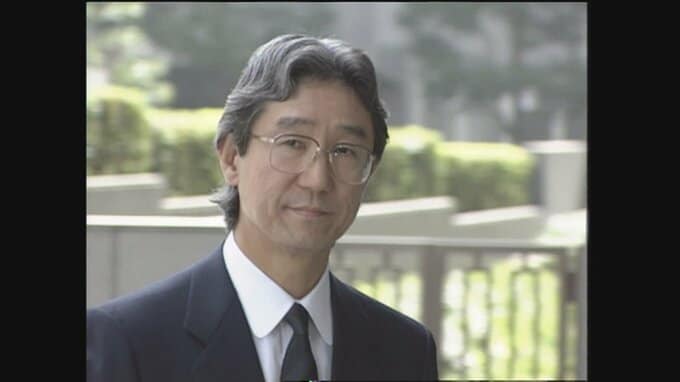

Hは鹿児島大学法学部を卒業後、1971年に入社。46歳の若さで取締役となり、総会屋事件が発覚した1997年には常務に昇進していた。将来の社長候補と目されていたトップエリートである。特捜部は、Hが上司の副社長とともに、総会屋や新井将敬への利益提供を主導した「中心人物」だとみていた。

そのHに対し、新井はこう助言した。

「猪狩先生に弁護を頼んだらどうですか?」

家族ぐるみの付き合いがあったHに、新井は猪狩を紹介したのである。

1997年8月、猪狩は新井の紹介でH夫妻と事務所で面会した。総会屋・小池隆一への利益提供をめぐり、「会社が付けた弁護士と意見が対立しているので、相談に乗ってほしい」という趣旨だった。

元特捜幹部の一人は、その背景をこう推し量る。

「新井にしてみれば、『Hが特捜部に何を話しているのか』を猪狩を通じて探りたいという思惑もあったのではないか」

しかし、これは猪狩にとって、弁護士として極めてリスクの高い依頼だった。

Hは総会屋・小池隆一に対し、自己売買による“利益の付け替え”で便宜を図っていたが、新井にも同様の方法で“利益を提供”していた。前回も触れたように、猪狩にとって「利益を提供した側(H元常務)」と「利益を要求した側(新井)」という、立場の相反する当事者双方の弁護を引き受けるのは、きわめて危うい綱渡りだった。

捜査の進展次第では、「新井からHに要求があったのかどうか」をめぐって両者の主張が食い違う可能性が十分にあったからだ。

ただ、この段階で猪狩は、そうした批判を招きかねない“双方代理”にあたるおそれはないと判断していた。Hがきっぱりとこう断言していたからである。

「利益の付け替えはあくまで日興証券の独断であり、新井には一切知らせていなかった」

さらにHは、総会屋との関係も明確に否定していた。

「小池隆一が総会屋だったとは知らなかったし、会ったこともない。小池のために株を付け替えて利益を出してやったこともない」

妻を同席させた面会の場でも、Hは猪狩にこう誓った。

「そもそも総会屋に利益供与をしていたと認めることは絶対にない」

この言葉が、猪狩が弁護を引き受ける決定的な要因となった。なぜなら、もしHが「総会屋への利益提供の事実」を認めてしまえば、日興証券が同じ手口で利益を付け替えていた新井将敬にも、捜査の手が及ぶのは時間の問題だったからだ。

猪狩は、Hの言葉を信じた。信じたからこそ、その弁護を引き受けることを決めたのである。