いじめ研究の泰斗、故・森田洋司(鳴門教育大特任教授、大阪樟蔭女子大元学長、大阪市立大名誉教授)は晩年の講演会で、いじめの現状について2つのキーワードで解説した。1つ目は、「いじめの一般化」。「いじめ予防100のアイデア」第3回と第4回で詳述した通り学校で、いじめがいかに身近にあるかを表す。そして、2つ目は「いじめの流動化」だ。被害者も加害者もぐちゃぐちゃに入り乱れているという。その事例を、今、急増中の“ネットいじめ”で見よう。

■ネットいじめ

今や高校生のほぼ全員、中学生の約8割、小学生でも高学年の過半数が持っているスマホ。いじめに与えるインパクトは年々大きくなっている。文部科学省の「問題行動調査」でも、インターネット上で誹謗・中傷が行われるなどの“ネットいじめ”は増えていて、2018年度は16,334件。2014年度調査では7,898件だったから、わずか4年で倍増した。

中学教員として約20年の勤務経験がある兵庫県立大学の竹内和雄准教授は、毎年全国を巡りながら講演し、関西圏を中心に小中高生や大学生たちと「スマホサミット」を開催し、スマホを巡るトラブルや解決方法を探ってきた。

兵庫県立大学 竹内和雄准教授

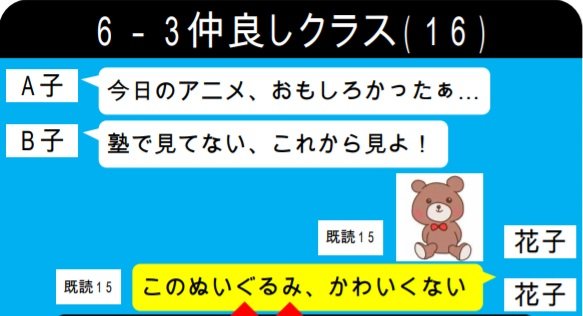

竹内准教授が実際に関わった、小学6年生の間での“ネットいじめ”がある。あるクラスの女子18人のうち15人がLINEをしていた。花子は母親のスマホを借りてそのLINEグループに入った。そんなある日、花子は、クラスのリーダーA子から遊園地のお土産として、クマのぬいぐるみをもらった。夜、LINEにはA子の書き込みがあった。

A子:「今日のアニメ、面白かったぁ・・・」

B子:「塾で見てない。これから見よ!」

花子はA子がLINE上にいるのを見て、お礼を言おうと、くまの写真をアップして

花子:「このぬいぐるみ、かわいくない」

と書き込んだ。すると全員「既読」になったのに、なぜか誰からも返事が来ない。

(独立行政法人教職員支援機構オンライン講座「校内研修シリーズ」より)

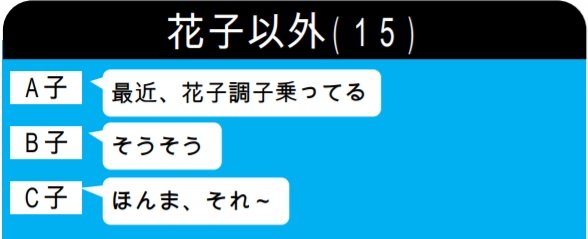

翌日以降、学校でも無視されるいじめに遭い、結局、花子は不登校になった。何が問題になったのか。そうだ。LINE初心者の花子は「かわいくない」のあとに「?」をつけ忘れ、A子らから誤解され、怒りを招いてしまったのだ。LINEには退会させる機能があるが、A子はそんなリスキーなことはしない。花子以外の新たなグループを作って、

A子:「最近、花子調子乗ってる」

B子:「そうそう」

C子:「ほんま、それ~」

と、ターゲットを花子に決めて、他の子も賛同していった。

(独立行政法人教職員支援機構オンライン講座「校内研修シリーズ」より)