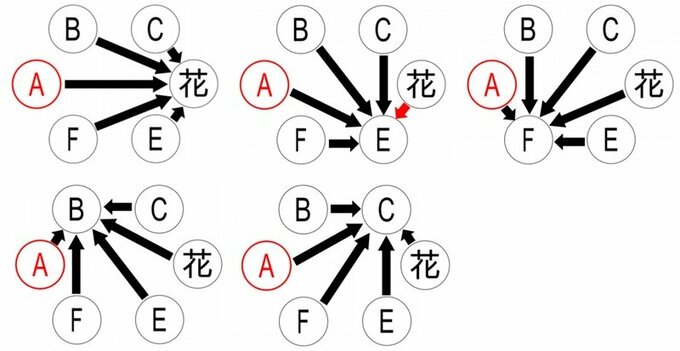

竹内准教授は、こうした事例で、いかに“ネットいじめ”が身近にあるかを示し、その上で「いじめの流動化」についても続けた。昔はいじめのターゲットが次に移るのには1年~2年かかったが、最近は非常に早く2か月、短ければ1か月、2週間で変わることも多い。だから、いじめ被害に遭っても「騒ぎを大きくしたくないから」と誰にも言わず、我慢してしまう傾向もあるという。例えば先ほどの花子やA子もいる“仲良し”6人グループでは、ターゲットが花子からEに行き、Fに行き、Bに行き、Cに行く。

(独立行政法人教職員支援機構オンライン講座「校内研修シリーズ」より)

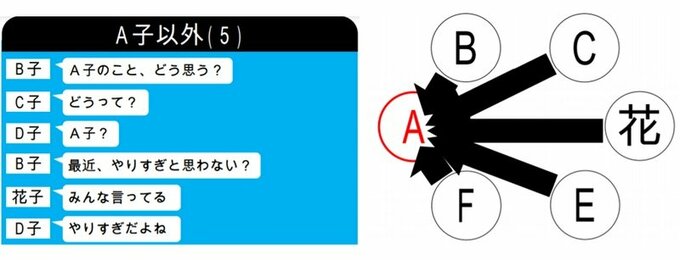

その繰り返しの中で、最後はどうなるか。ちなみにリーダーのA子は、自分には矛先が向かないように5人とトイレにも一緒に行くなど行動を常に共にしていた。しかし、それでもLINEでは密談を防ぐことはできない。A子以外の5人が、“密談LINE”を始めた。

B子:「A子のこと、どう思う?」

C子:「どうって?」

などと探りあった末に

B子:「最近、やりすぎと思わない?」

花子:「みんな言ってる」

D子:「やりすぎだよね」

こうして5人が結託して反逆、最後はA子を猛烈にいじめた。

(独立行政法人教職員支援機構オンライン講座「校内研修シリーズ」より)

竹内准教授は「誰もがいつでも被害者や加害者になりうる。こういう緊張感の中で子どもたちは日々、スマホと向き合って生活している。だからLINEでは“即レス”(すぐに返信)する。楽しみというより一生懸命LINEしている子どもも多い」と解説した。

文部科学省『学校における携帯電話の取扱い』有識者会議で同席する故・森田洋司(左)と竹内和雄准教授(右)(2019年7月)

■いじめの流動化

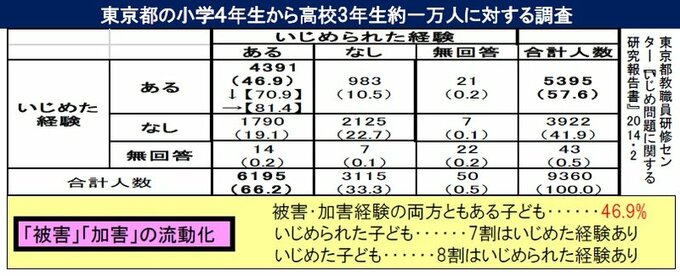

「いじめの流動化」は、数字でも浮かび上がっている。森田洋司は講演で、2013年の1月~2月にかけて行われた東京都の大規模調査、通称「1万人調査」のデータを示した。

(森田の講演スライドより)

調査によると小学4年生から高校3年生までの9360人のうち、いじめ被害と加害、その両方を経験した子どもは4391人と全体の半数近く(46.9%)を占めた。さらに、被害経験者の7割(70.9%)が加害経験もあり、加害経験者の8割(81.4%)は被害経験もあった。全体の8割は、被害・加害、何らかの形でいじめに関わっていたことも分かった。いじめの流動化が進む現状について、森田は講演でこう強調した。

森田洋司:

ちょっと前までは“立場の転換”というのがあって、加害の子が被害にまわることもあると言われていましたが、それどころじゃない。これだけの子どもが入れ替わり立ち代わり…というのが現状なんです。大勢が、加害と被害、その両方を体験しています。多くの子どもが人の心を傷つけたり、自分が傷ついたりしながら学校生活を送っています。

“立場の転換”なんて生やさしいものではなく、今はまさに“流動化”していて、いじめたらいじめられる、いじめられたらいじめる…。その連続だという。