奇妙な光景!? 道が90度に折れ曲がっている理由とは?

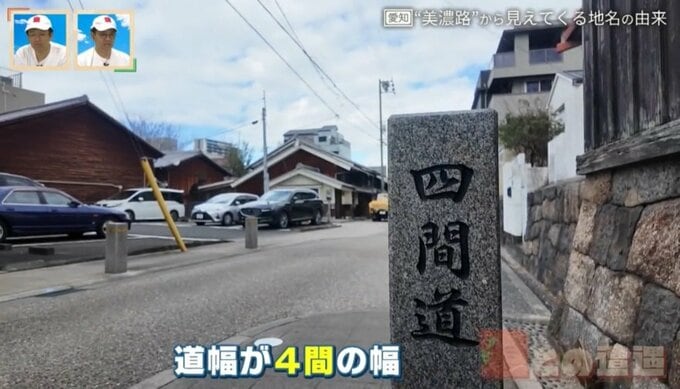

美濃路を進み、辿り着いたのは堀川の西側にある「四間道(しけみち)」。

(道マニア・荻窪圭さん)

「江戸時代、この辺は物資がいっぱい行き来するところで、商人の街ができた。江戸時代に大火事が起きて、商家が密集していると燃え移って商売にならなくなるので、燃え移らないよう狭かった道幅を4間(=約7m)に広げた。それが言いやすいように変わっていき、『しけみち』と呼ぶようになった」

その後も美濃路を辿り、庄内川を越えて清須市・西枇杷島町へ。すると、大きな石柱の“道標”を発見!

(道マニア・荻窪圭さん)

「立派に書いてあるってことは、それだけいろんな人がこの道標を頼りにしていた」

美濃路をさらに進むと、名鉄・丸ノ内駅の近くで奇妙な光景が。まっすぐ辿ってきた美濃路が、90度に折れ曲がっています。

(道マニア・荻窪圭さん)

「“まるのうち”というのは、“お城の中”という意味。清洲城を中心に、ここまであった清洲の街を守るため、まっすぐツッコめないように道をわざとクランクにしてある」

最後に、愛知と岐阜の境目にある木曽川へ。

(道マニア・荻窪圭さん)

「ここは岐阜県の手前、愛知県一宮市起堤町(おこしつつみまち)。金刀比羅社(通称“こんぴらさん”)に、“起(おこし)渡船場跡”がある」

木曽川の手前には宿場「起宿(おこししゅく)」があり、渡船場があったと言います。さらに、驚きのエピソードも。

(道マニア・荻窪圭さん)

「大名や旅人は船で行き来するが、江戸の将軍が通行するときは特別な措置をした。実は、船を約270艘びっしり並べて、その上に板を約3,000枚通して渡れるようにした」

木曽川を渡って岐阜を通り、街道は京都へと繋がっていました。

CBCテレビ「道との遭遇」2025年4月1日(火)午後11時56分放送より