12月から時給アップ予定の飲食店 現場の声は複雑

長崎県大村市のこちらの飲食店では、昼と夜あわせて約30人のパート・アルバイト従業員が働いています。現在の時給は1000円で、新たに適用される最低賃金に届かないため12月から時給アップが予定されています。

これに対し従業員は、時給が上がることを喜ぶ一方で、これまでと同じような働き方ができるのか不安を感じている人もいます。

パート女性「時給が上がることに関してはうれしい反面、扶養内で働いてるので超えたら自分で社会保険に加入しないといけなくなる」「そうなると手取りも減るし、もっと働かなきゃいけなくなると考えたときに家庭との両立がちょっと厳しいかなと思います」

年収を扶養控除の範囲内におさめるために、時給が上がる分、働く時間を減らすことを考えている人も。

パート女性「子どもがいま二人いるんですけど二人とも保育園にあずけてて」「働いている時間を減らして一緒に過ごすっていう感じにしようかなって思ってます」

【住】こうやって見ると最低賃金が上がることはうれしい、だけではないんだなということを感じました。あとは今、物価も上がっていますから、最低賃金いくら上がってるとはいえ物価の上昇に追いつかないとなかなか豊かさを実感するというのは難しいのかなと思いました。

物価上昇も続く中 「経済的豊かさ」高めるには

【平】帝国データバンクの調査によると、この1年間で値上げされた飲食料品は2万品目を超えていて、この値上げの動きは9か月連続で前年を上回っています。このため物価変動を考慮した購買力を示す「実質賃金」は前年をブラスとマイナスを行ったり来たりしている状況で、賃金が上がっても物価の上昇に追いついていないのが現状です。

【住】ここまで見てみると最低賃金の引き上げは良いことばかりではなく、企業と従業員の双方にさまざまな課題も突きつけているとも言えそうですね。

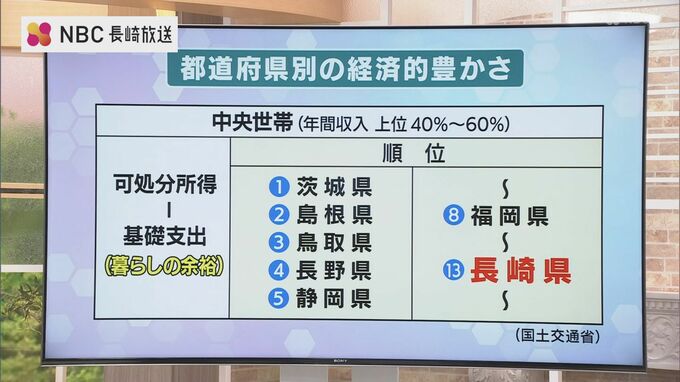

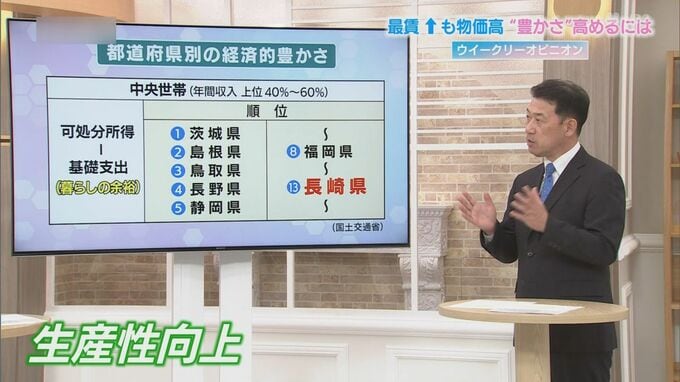

【平】収入面だけでなく、生活費などの支出面も見た上で家計の状況を見てみないと生活が豊かになるのかどうかわかりません。それを示す一つの指標として、国土交通省・地域生活圏専門委員会のとりまとめ報告書に「都道府県別の経済的豊かさ」を比較した資料があります。

それを見ると、年間収入の上位40%から60%の「中央世帯」の可処分所得と基礎支出の差(暮らしの余裕)では、47都道府県中、福岡が8位で、長崎は13位となっています。

この資料は2019年時点のもので、当時の福岡と長崎の最低賃金の差は51円でしたが、今回の改訂でその差は半分ぐらい(26円)になりますので、この「経済的豊かさ」の差も縮まっているかもしれません。

【住】長崎の順位は思ったほど低くなく、今後は大都市との差も縮まっていくといいなと思います。

【平】そうですね。地方でも十分に稼ぐことができるようになることが重要です。

一方、企業側は人件費の上昇に対応するために生産性の向上が必須になります。生産性を高めるためには「付加価値の高いもの」を従来のものより高く売るという戦略と行動が必要です。

また、国としても「年収の壁」すなわち税制や社会保険制度の壁を速やかに見直していく必要があります。

こうした課題を解決しない限り、賃上げの恩恵を実感しづらい状況は続くと考えられます。