山城さんは祖母の臨終に立ち会った人々から聞いた話をきっかけに、地域の神話や風習について興味を持ち、20代の頃から聞き取り調査を行っていました。

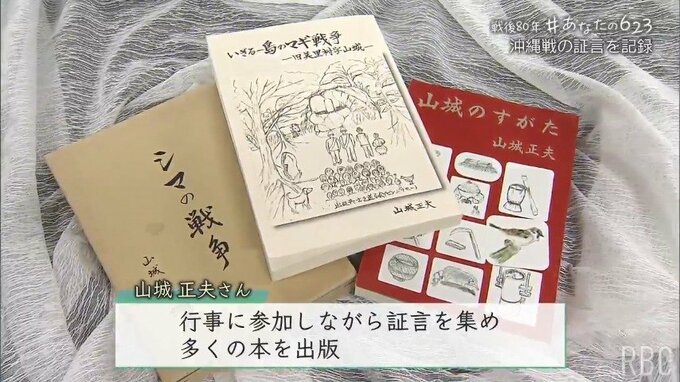

集落に残る多くの伝統行事に参加しながら少しづつ証言を集め、記録してきたのです。

▼山城正夫さん

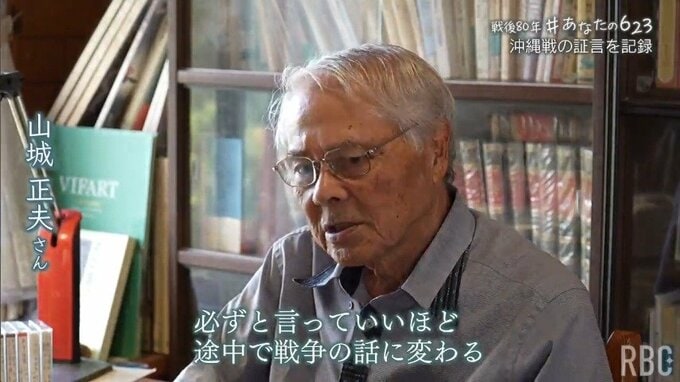

「あの頃はソニーの大きなテープレコーダーを持ってですね、あの丸いリールですね。 それを担いでいったりしたんですよね。ただ、この民俗、歴史関係の調査、勉強をしている中で、必ずと言っていいほど、もう途中から戦争の話に変わるんですね。『イクサの話や、1か月なてぃんならん』と、1か月でも戦争の話を語り尽くせないというおばあさんがおられたんですけどね。それほど、このイクサというのは、人々にインパクトを与えたんだなということを思い知ったということです」

こうして沖縄戦についても記録していくことを決めた山城さんですが、証言と向き合う作業は、苦痛を伴うものでもありました。

▼山城正夫さん

「もう何しろ戦争の話ですからね。 むごたらしい話。 うれしい話は1つもないと言ってもいいぐらいですからね。もうこのテープを起こしながら、途中で中断をするということがありました」

「直接体験を伺うときには、そんなにものを考えないで、テープに突っ込んで、そして大事なところをノートにメモして、という感じで聞いていましたけれども、自宅でテープを聞いていると、やっぱり実感が湧いてきて、証言の重さを感じましたね。ですから、この人たちの体験を何が何でもこの本にしようと」

かねてからの顔見知りから証言を集めていく日々。

元々高校教師をしているという理解もあって、体験談を断る人はほとんどいなかったといいます。

顔見知りだからこそ話せる部分もありますが、顔見知りだからこそ聞き流せない、目を背けたくなるような証言もありました。

▼山城正夫さん

「この人(証言者)の弟は、家族が近くの山の防空壕にいる時に、アメリカ兵がピストルを発射したら、小学校当時5年生の男の子の頭に命中して亡くなったわけですから、米兵は1発だけ撃って、また進んでいったというんですよね。家族はもうその亡くなった男の子を置いて、別の防空壕に入ったというんです」

「その後、捕虜になってあとに帰って、この遺骨を収めようとして行ったら、もう防空壕はなくなっていたというんです。艦砲射撃で。だから、1度目はピストルでやられて、2回目は艦砲攻撃で吹き飛んだわけですよ。だから、お母さんは4、5日ぐらい、肉とか骨を集めたと言ってるんですね」

「実際にお母さんからも、この戦の話を聞きましたが、その息子の話は一切聞いてないですね。やっぱり話せなかったんじゃないかな。 残酷で。だからお兄さん、この方が自分のお母さんから聞いたことを私に話してくれたんだ」