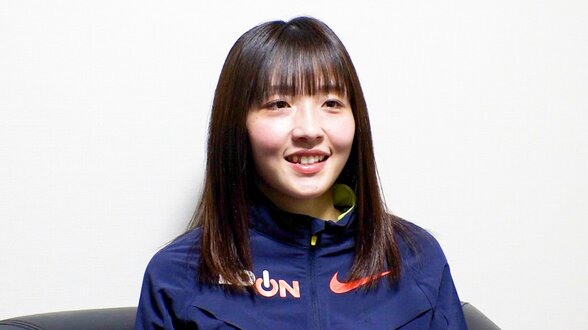

チェコに拠点を移す行動ができた北口に感じた成長

いつも明るく大声で笑う北口だが、トップ選手によく見られる“我を通す”側面も持っている。それが学生時代にはどんな部分に現れていたのか。「嫌な練習をしなかった、と思われているところがありますが、僕は“できない練習”をしたくなかった、と思っています」

コーチ陣からは下半身の動きを改善するメニューを行うよう、再三言われてたが「逃げ回っていました」と北口自身が明かしている。しかし大学3年時の不調から、何かを変えないとダメだと判断して、シーズン後から混成ブロックの練習に加わって、下半身の動きを改善するメニューも行い始めた。「投てきブロックでは行っていなかったメニューなので、北口だけの責任ではありませんが、その頃に気持ちを入れ替えたのだと思います」

そして3年の冬にチェコ人のD.セケラック氏のもとで指導を受けるようになった。村上コーチがいなくなった後も、小山氏がコーチを何人か紹介したが、北口がやろうとしていることと何かが合わなかった。選手がコーチを変更するのは、特にレベルが高い選手ほど多くなる。求めるものが明確だからである。

セケラック氏の指導を受けられるチェコに、大学4年時の19年から拠点を移した。「今までと違う行動を起こさないと変われない、と思ったのでしょう。北口の覚悟の表れだったと思います。海外に行ったことで違う練習にも覚悟を持って取り組んだでしょうし、できる練習が増えて体の使い方も変わったと思います」

その行動に北口の、大学入学後の成長が表れていたと、小椋は感じている。「当初は宮内コーチや僕、崎山が彼女のために動いてあげないといけないと思って、大事に大事に育てていました。しかし徐々に、その状況ではダメだと彼女自身が気づき始めたのだと思います。自分から行動することが自身を変えて、成長する方法だと」

大学4年時の19年5月に64m36の日本新を投げた。チェコに行き始めた直後だったが、前年の冬から日大で行った下半身強化のメニューの効果もあっただろう。ドーハ世界陸上はあと数cmで予選落ちをしたが、秋には66m00のビッグスローを見せた。その後の世界大会は東京五輪12位、オレゴン世界陸上銅メダル、ブダペスト世界陸上金メダル、そしてパリ五輪金メダルと、世界の第一線で活躍し続けている。記録も23年に67m38まで伸ばした。

その間も小さなケガや不調はあったし、何度も苦しんできた。特に今季は、冒頭で記したように、大きいケガに苦しんだ。それも踏まえ小椋は、後輩にエールを送る。「どんなに調子が良くても悪くても、彼女らしく“笑顔”の投てきを期待しています」

北口が世界に羽ばたく基礎が培われた日大時代。その頃から見守り続けて来た先輩の思いも乗せて、北口のやりが国立競技場の空に大アーチを描く。

(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)