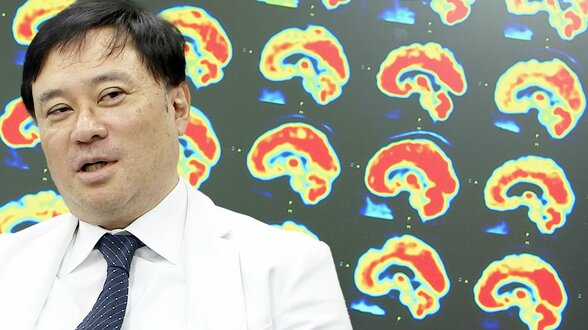

■ボランティアで<画像診断>

去年のクリスマスイブ。画像診断中の松本医師のスマートフォンに、メールが届いた。タイトルは「緊急依頼」。別の病院からの画像診断要請だ。松本医師のチームでは、全国300あまりの病院から送られてくるCT画像を見て、コロナかどうかを助言している。「コロナ治療で得た知見を社会と共有する」という病院の方針のもと、一日20件ほどの依頼に、ボランティアで応じているという。

同僚の女性医師と、送られてきた画像の診断を進める松本医師。松本医師は、右手のマウスを使って、数枚のCT画像を何度も何度も、スライドさせてチェックする。コロナ所見が出やすい肺の側面の画像は特に、パソコン画面に顔を近づけ、メガネを外して入念にチェックしていく。

「これは、すりガラス状の影。この肺の側面に少し潰れたようなところがあって、こういった影が、ふわーっと、しゅわーっと広がって、それがぐわぁっと濃くなった後に、ぐしゃっと潰れるんです。だから、これは、コロナに感染してしばらく時間が経った画像ということになります」

見極めに要する時間は、平均20分。診断が終わると、端末に、画像診断医の所見を記入する。所見は「1」~「5」の数字で記入するが、コロナが疑わしい場合は「5」、コロナではないと診断すれば「1」。診断すればすぐに情報を共有する。松本医師は、この画像の所見を「5」と記した。

「我々にできることは、画像診断しかない。何か貢献できることがあれば、とにかくやらせて頂きたいという思いだった」「ほかの病院では、専門医がいないところも多い。コロナに関係した知見を共有することが、社会全体の助けになる」と松本医師。この取り組みは今も続けている。

この取り組みは、遠隔画像診断支援サービスと呼ばれるもので、膨大な画像データで学習したAI(人工知能)がコロナかどうかを診断する試みも行われている。ただ、松本医師は、「本物を見逃さない感度は専門医に近いが、偽物も拾ってしまう可能性もある。AIですべてを診断するのは、まだ難しい」と話す。

■車中で寝泊まり「どこでも仕事場」

深夜。夜勤を終えた松本医師は、病院の駐車場に停めたバンに向かう。このバンが、松本医師の仕事場兼自宅だ。後部座席に座った松本医師がパソコンを起動させる。後部座席には、折りたたみ式のテーブルに置いた大型のモニターとポータブルPCが一台ずつ。車内で画像診断が行えるよう、自ら設置したものだ。トランクには、寝袋や毛布も備え付けられている。

「ここで、暮らすというか」。松本医師はそう言って、後部座席のリクライニングを倒してみせた。「僕はお酒が飲めないので、基本的に飲酒運転もなくて、この車で移動すると、いつでもどこでも仕事場になる」。松本医師は聖マリアンナ医大病院だけでなく、30キロ以上離れた東京・立川市の病院へも車で移動する。移動中にも依頼があれば、車を停めて、画像診断する。

「よくご指摘頂くのは、車で寝るのは不健康だとか、車で寝るのなんてかわいそうみたいなことで、心配していただくことが多いのですが、慣れてしまえば快適です」。そう言って、作業に戻った松本医師。車の電気は、深夜まで灯っていた。

病院と車での生活を、コロナ以前から続けていたという松本医師。ごくたまに、自宅に帰るというが、コロナの感染拡大が始まった昨年春以降は、家族への感染を防ぐために、ほとんど自宅に帰っていないという。