■<ダイレクトCT>でコロナ見極め

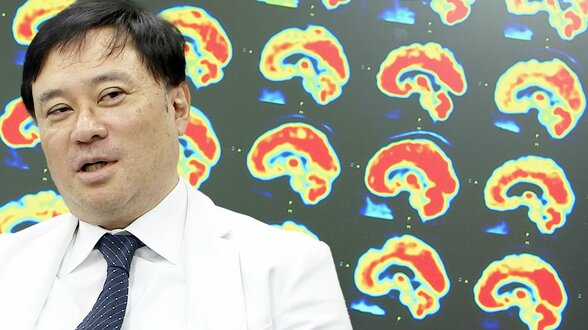

この日も、発熱と咳があるという男性が、救急搬送されてきた。防護服を身にまとった医療スタッフが、男性を救急車からストレッチャーごと運び出し、慎重にCT室へ移動させる。CT室とガラス板で隔てられた診断室から、長髪で大柄な画像診断医、松本純一医師が患者を見つめる。CTスキャンが始まると、松本医師の目の前にある端末に男性のCT画像が即座に表示された。

画像を見ながら松本医師が手にしたのは、「A」「B」「C」と書かれた手作りの札。縁が黄ばみ、使い込まれている。「A」はコロナではない、「B」はどちらとも言えない。「C」はコロナが強く疑われるという意味だ。

ガラス板越しの医療スタッフに向かい、診断結果を伝えた。

「Aでーす」

松本医師の診断は「A」。つまり、この患者は、「コロナではない」と判断した。

「PCRの結果を待っていられない時に、CTを撮ってコロナ特有の影があれば、この人はコビットありそうですよ、と言えると、患者さんの扱い方がだいぶ違う。5分でも10分でも早く診断できるのは意味があることだと思う」と松本医師。コロナかどうかだけでなく、重症度も判断できるため、治療方針を速やかに決めることができるという。

聖マリアンナ医大病院は、去年2月のクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」の集団感染からコロナ患者の受け入れを始め、現在は重症化した患者を中心に受け入れている。コロナ患者の対応は1年半になるが、これまでに院内感染を起こしていない。

院内感染を起こさないため、救命救急センターが取り入れたのが、「ダイレクトCT」と呼ばれる手法だ。救命救急センターに搬送されてきた患者のCT画像を撮る。発熱や咳の症状があっても、一般の救急患者とコロナ患者の違いを見極めるのは難しい。PCR検査も結果がでるまでに時間が掛かる。そのため、患者の肺のCT画像を撮り、コロナ患者特有のすりガラス状の白い影があるかで、コロナ患者かどうかを見極めるのだ。

一般病棟にコロナ患者が紛れ込んでしまえば、院内感染が起こる可能性が高まる。病院では、この「ダイレクトCT」とPCR検査を掛けあわせて、コロナ診断をしている。「CT画像診断が絶対に有用なわけではなくて、これと他の検査をあわせることで、精度をどんどん高くしていくことによって、コロナ患者を少しも漏らさない。とりこぼしたくない。一例もミスしてすり抜けさせたくない」と松本医師は言う。

「ダイレクトCT」は、コロナ患者を受け入れている病院では、今や一般的に行われるようになった手法だ。