「研究室」も展示の一部に

続いての大坪さんのおススメは、『東京大学 総合研究博物館』(東京・文京区)。

大学博物館ライター・大坪 覚さん:

「長年の研究のために集められた資料の“迫力”があって、無料なのはすごいなといつも思う」

入ってすぐのガラス張りの小部屋には、瓶に入った黒い液体や、金色の装飾品、蝶の標本にホルマリン漬けなど、50点以上がズラリ。この展示は一体何なのか…?

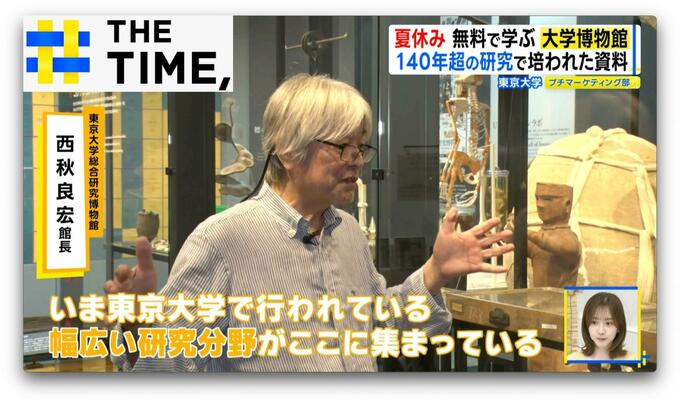

館長・西秋良宏さん(考古学教授):

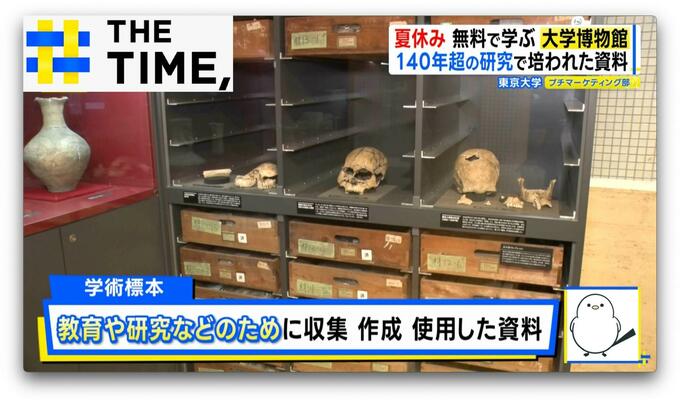

「いま東京大学で行われている幅広い研究分野がここに集まっているという、“この博物館の全体像”をお見せしている。一つ一つが<学術標本>というもの」

学術標本とは、教育や研究などのために収集・作成・使用した資料のことで、先ほどの黒い液体は「日本の油田を調査するため採取された原油標本」。

金色の装飾品は、「アメリカ大陸最古の黄金製耳飾り」のレプリカです。

総合研究博物館には、東京大学が140年以上の研究で集めてきた学術標本が“400万点以上”も収蔵されています。

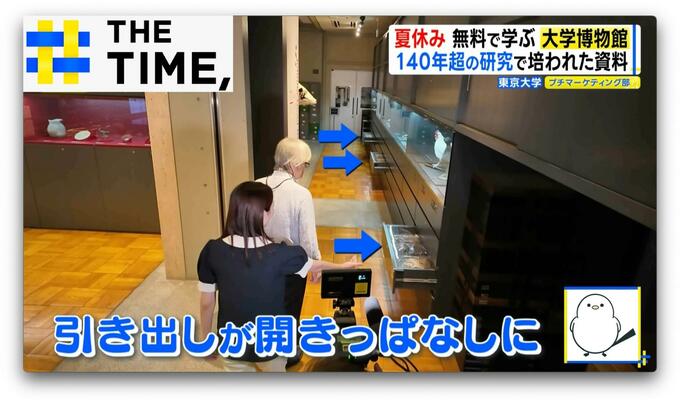

また、館内通路に並ぶ展示棚についている引き出しは、ところどころが引き出された状態のままで、中には学術標本が。実はこれも、大事な展示なのです。

西秋館長:

「普段、標本がどのように収蔵されているかを見せている。“研究活動そのものの面白さ”を見せようというコンセプト」

そのため“研究室”まで展示の一部となり、普段もそこで研究をしているとのこと。その様子を間近で覗き、研究員になった気分も味わえます。

さらに奥に進むと、巨大な機械が。

このエリアは「放射性炭素年代測定室の一部」とのことで、研究で採集した資料の年代がいつかを、約5万年前まで遡って調べることができるのだといいます。

西秋館長:

「これぐらい色んな物があるミュージアムであれば『何だろうこれは?』と思うものが必ずあると思う。それについて自分で調べてみたりしてもらえると、とても嬉しい」

10月25日まで期間限定で企画展「玉蟲-生きた宝石-」も開催中。国内最大級のタマムシ標本のコレクションが見られます。(会場:文京区教育センター)

夏休みもあと半月ほど。楽しく遊んで学んだり、普段はめったに見られない物に囲まれて新たな興味を掘り起こすのもいいかもしれません。

(THE TIME,2025年8月18日放送より)