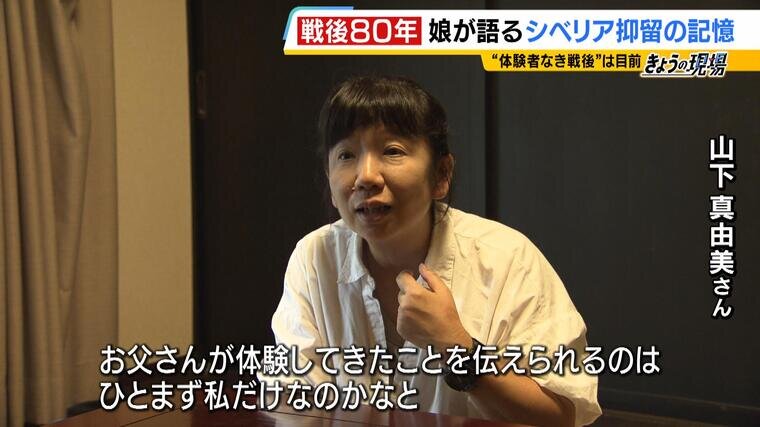

「お父さんの体験を伝えられるのは私だけ」父の涙を見て語り部に

真由美さんは9年前、父とともにハバロフスクを訪ねた際、戦友たちが眠る日本人墓地の前で涙を流す父の姿を見て、自身も語り部になることを決意しました。

(山下真由美さん)「お父さんの泣いた姿を見たことがなかったので、やっぱり年老いてきたのかなって。お父さんが体験してきたことを伝えられるのは、ひとまず私だけなのかなと」

父から聞き取った体験を正確に来館者に伝えるようにしています。ただ、実際に体験した父が話すのに比べると、説得力に欠けるのではと思うこともあるといいます。

(山下真由美さん)「お父さんがいたときは、お父さんがひとこと言うだけで物事が終わったけど、同じことを伝えようと思うと、その前後の話であったり、『そうらしい』というちょっとあやふやなところもある。やっぱり体験者から言うほうが、強さがある」

AIを使い抑留体験者と“対話” 地元学生によるプロジェクト

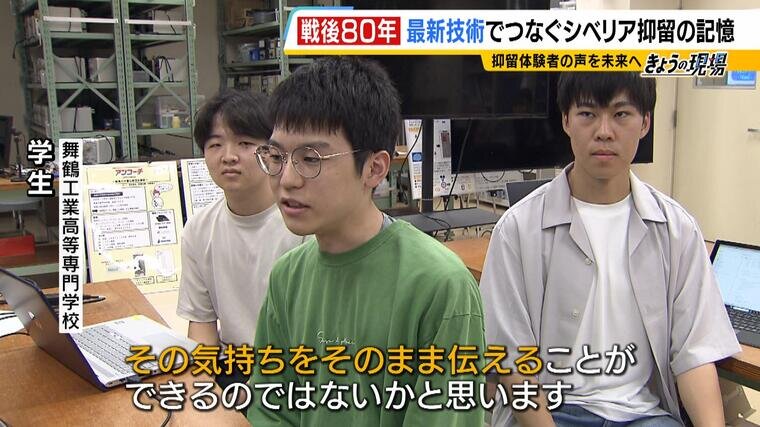

体験者の「言葉」を、未来につなげたい。動き出したのは、地元の舞鶴高専でソフトウェア開発などを学ぶ学生たちです。

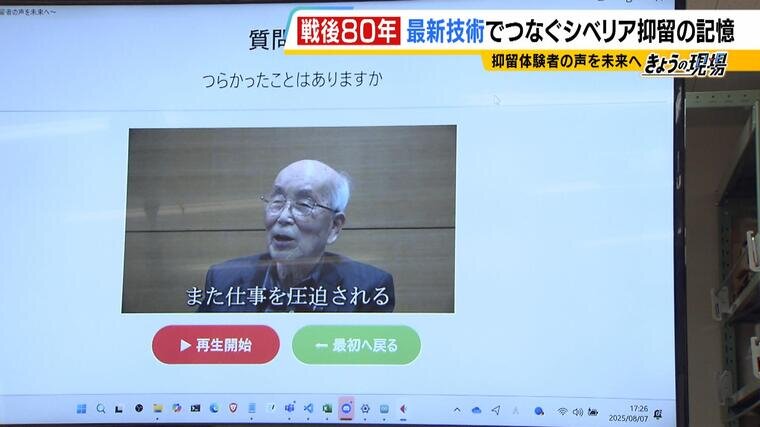

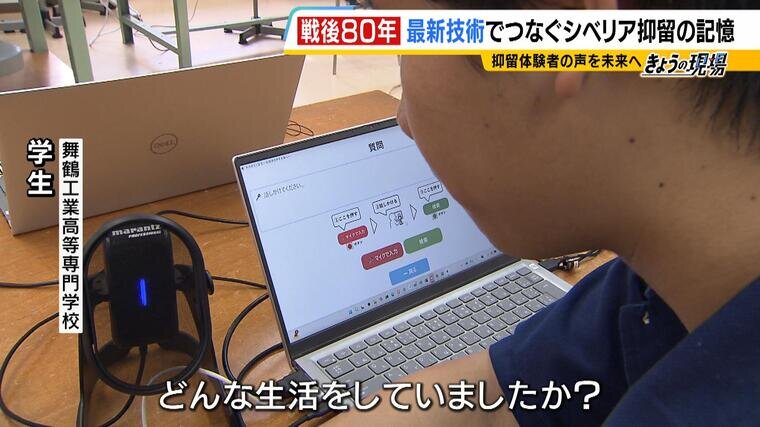

(舞鶴工業高等専門学校の学生)「『どんな生活をしていましたか?』とマイクに向かって質問し緑のボタンで検索、再生開始を押すと、原田さんがどのような生活をしていたかに一致した動画が流れるようになっている」

開発しているのは、シベリア抑留体験者の証言動画と“対話”できるシステム。記念館から、「子どもたちが体験者に質問できるような仕組みができれば、より関心を持てるのではないか」と相談を受け、プロジェクトがスタートしました。

マイクに向かって、気になる質問をすると、質問に沿った体験者の証言が再生されます。

(記者)「辛かったことはありますか?」

(体験者の証言)「また仕事を圧迫される。食べることは十分なもの、やってくれない。そんな生活がずっと続いて、私も最初のうちは辛抱してたが胃腸壊しましたね」

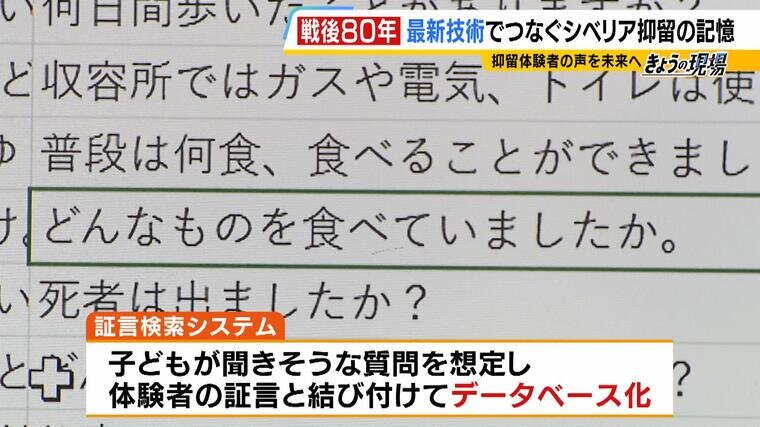

元になるのは、抑留体験者3人の証言動画。そのなかには、真由美さんの父、原田さんも入っています。計2時間半におよぶインタビューを学生たちが一言一句文字起こし。子どもたちが聞きそうな質問を考え、証言と結び付けてデータベースを作りました。

(舞鶴工業高等専門学校の学生)「昔の言葉や地名が出てきたので、それを調べながらやるのが大変だった」

質問すると、AI(=人工知能)が趣旨を理解し、適切な回答の映像を選んで再生する仕組みです。

(舞鶴工業高等専門学校の学生)「実際に体験された方が証言されるときには、気持ちがこもっているなと聞いていて思ったので、その気持ちをそのまま伝えることができるのではないかと思います」

実用化はまだ先になりそうですが、舞鶴引揚記念館の学芸員は、従来の一方的な証言動画よりも理解が深まるのではと期待を寄せます。

(舞鶴引揚記念館 長嶺睦学芸員)「(体験者の)話を聞いてきた者としては、実際に質問することで理解が深まることを体験しているので、それをこれからの世代にも体験してほしい」