「お前たちは消耗品だ」少年たちに刻み込まれた“教え”

予科練時代の大木の親友が札幌にいます。

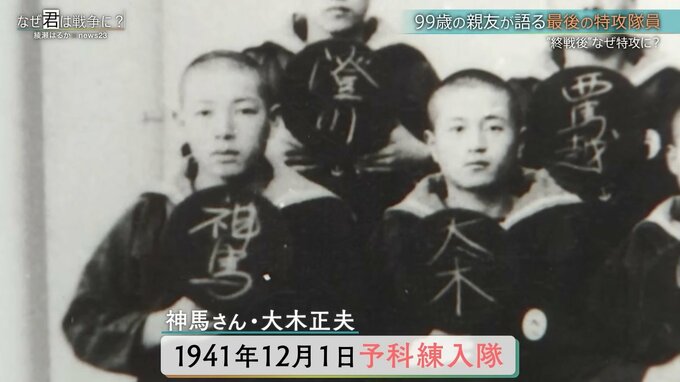

奈緒さんが話を聞いたのは、神馬文男さん99歳。1941年12月1日、予科練に入隊。大木とは同期でした。

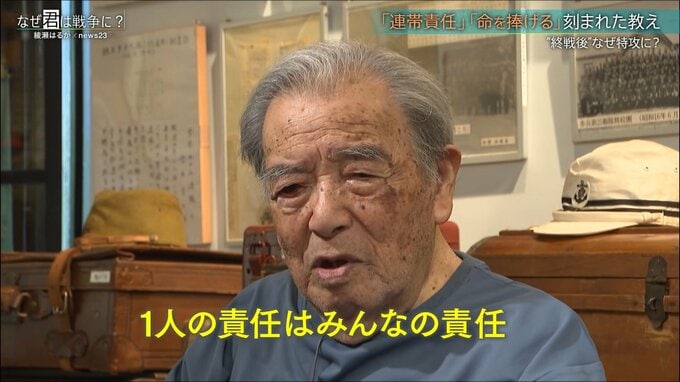

神馬さん

「僕と大木はペアだったの。食卓場も洗濯も掃除もみんな、僕は大木と共にしたわけですよね」

海軍飛行予科練習生、通称“予科練”。

主に14歳から17歳の志願した少年たちを試験で選抜し、厳しい訓練を行いました。後に約1600人もの予科練出身者が特攻で命を落とすことになります。

奈緒さん

「どうして予科練に入ったんですか?」

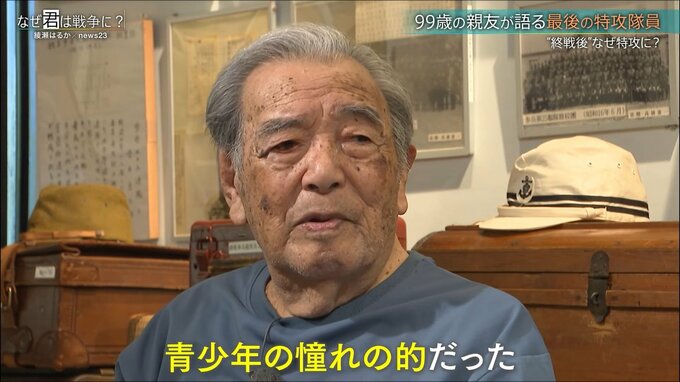

神馬さん

「僕は田舎育ちでしたから、出世するためには、予科練に行こうと思ったわけですよ。勉強もできて資格が取れたし、いろんな技術を身につけることはできたし、衣食住はタダだし、給料はもらえるし、青少年の憧れの的だった」

「だけどね、政府のやり方に乗せられたかもわからない」

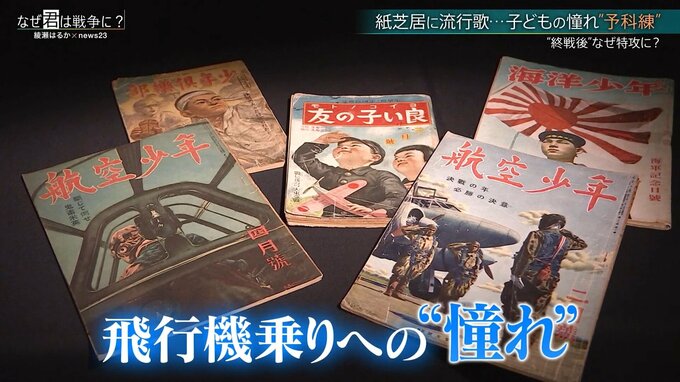

航空兵の増強を急ぐ国は、“国策紙芝居”を作らせるなどして、少年たちの航空兵への憧れを喚起しました。映画や流行歌も生まれ、予科練は、尊敬の対象にもなっていきます。

そして、2人が入隊した7日後、真珠湾攻撃が…

太平洋戦争が始まりました。

急いで航空兵を育てようと、予科練は厳しい訓練で、少年たちにある教えを植え付けたといいます。

予科練では少年同士を競わせ、敗れた者の尻を「海軍精神注入棒」という棒で叩くこともありました。「バッター」と呼ばれるこの罰で、失神する少年もいたそうです。

神馬さん

「1万メートル競走というものがあった。負けたものが出たら『お前らの班が一番団結心が足りないからだ』と言われて、バッターだ。1人の責任はみんなの責任。そういうことを押し付けられた」

刻み込まれたのは「連帯責任」。

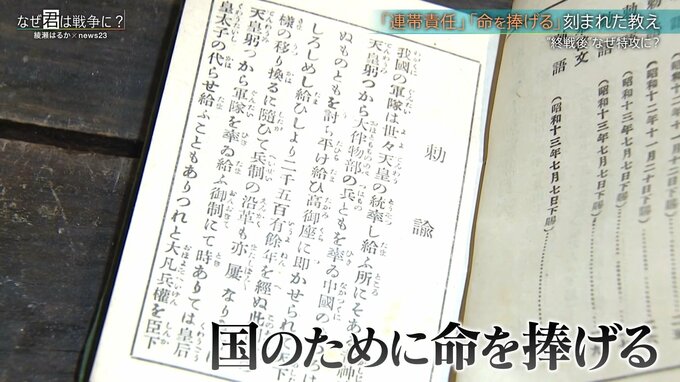

さらに、軍人のありかたを記した「軍人勅諭」で、ある精神を叩き込まれます。それは「国のために命をささげること」。

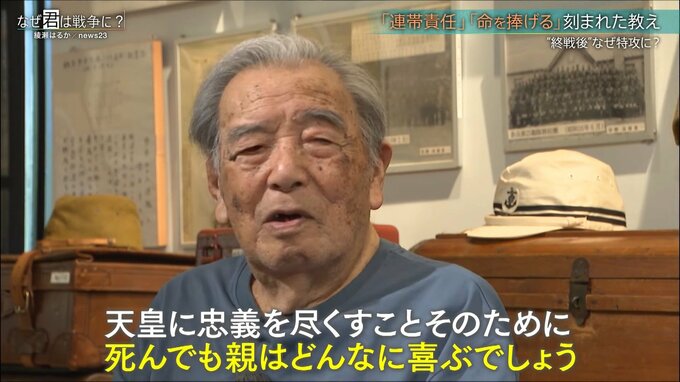

神馬さん

「『一つ、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし』天皇に忠義を尽くすことで合ったらそのために死んでも親はどんなに喜ぶでしょうそういうことですよ」

「本当に厳しかった。『お前たちは消耗品だ』って言われたんだから」