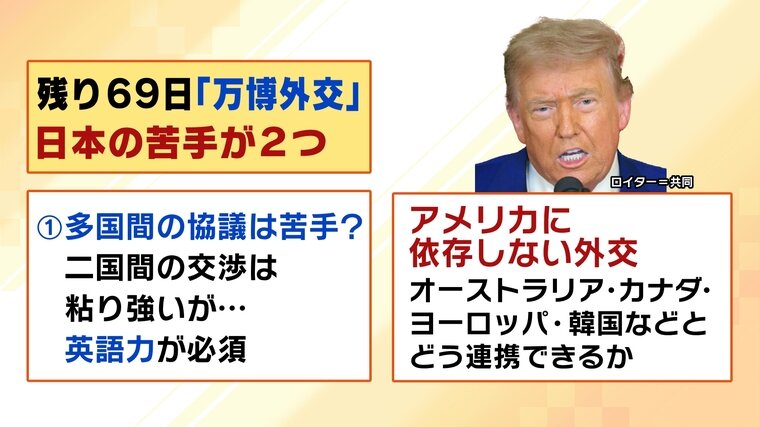

日本が苦手な外交が2種類ある

日本には苦手な外交もあるようです。その一つは、「多国間の協議が苦手?」。二国間の交渉は粘り強いが、英語が母国語ではないことも含めて、多国間の中で存在感を出すのが難しいということです。とりわけいま、トランプ大統領のアメリカに戸惑う国が、アメリカに依存せず、それ以外のオーストラリア・カナダ・ヨーロッパ・韓国などとどう連携できるか、が問われています。

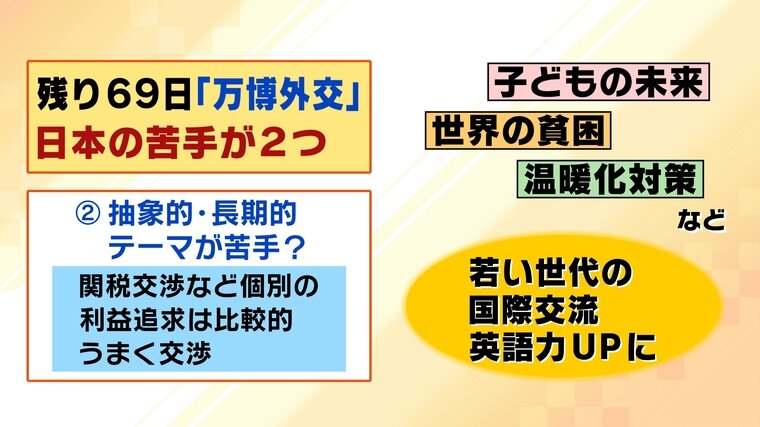

もう一つ、「抽象的・長期的テーマが苦手では?」と考えるのが村田教授。関税交渉など個別の利益追求は比較的うまく交渉できるが、「子どもの未来、世界の貧困、温暖化対策」こういった分野を克服するために、「若い世代がいかに国際交流を図り、英語力も上げることができたか」ということを万博成功のバロメーターにする方法もあるでしょう。

もちろんそうした「万博外交」の成果や評価は、数十年後まで分からないということが悩ましく、歴史家たちが公文書などを何十年後に見て、初めて分かることもあるので、なかなか短期的に見えにくいです。

万博は残り2か月。入場者数とか赤字黒字を成功のバロメーターにしがちですが、それだけではなく、すぐに成果の見えない「万博外交」もあるということ、それを知っておくことが大事かもしれません。