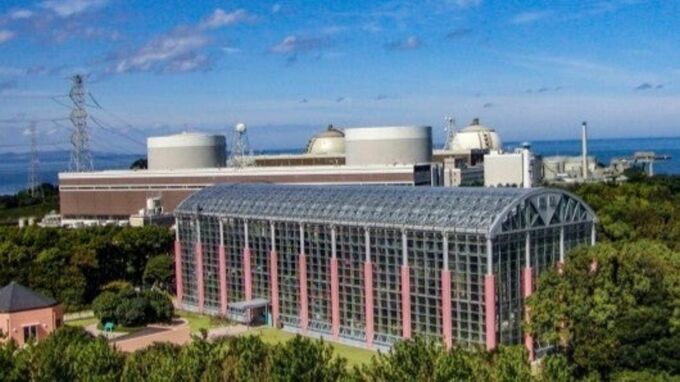

佐賀県玄海町の九州電力玄海原子力発電所で7月27日の夜、ドローンの可能性がある三つの光が目撃されました。設備には問題はないとされてはいますが、戦争で兵器として使われるドローンが原発の敷地内に簡単に入ってしまったということで、衝撃が広がっています。いまでは攻撃兵器の印象が強いこの「ドローン」ですが、もともとこの言葉は音楽用語。私たちの生活の利便性を向上させた側面も含め、8月1日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、ジャーナリストで毎日新聞出版社長の山本修司さんが解説しました。

ドローンの語源は「ハチの羽音」

私はもともと、学生時代から音楽用語としての「ドローン」という言葉に触れていました。「無人航空機」という意味のドローンを意識するようになったのは、毎日新聞西部本社の編集局長をしていた2017年ごろです。ドローンを使って上空から写真や動画を撮影しよう、ということになって、社内で安全策なども含めて議論をしたのですが、このあたりから様々な分野でドローンが注目されるようになっていました。そして、いまや「ドローンといえば兵器」というような憂慮すべき状況になっています。

先日の毎日新聞朝刊1面のコラム「余録」に、ドローンに関する記述がありました。2008年発行の「広辞苑」第6版は「一つの音高で持続する音。また、それを担う楽器の機能」とだけ記されていたのが、2018年発行の第7版から「②」として「無人機に同じ」が加わったということです。英語の元の意味は雄バチで、羽音の「ブーン」というのが音楽用語の由来だということのようです。無人機のはしりはイギリスの空軍が1930年代に、射撃訓練用に開発した「クイーンビー(女王バチ)」で、ハチつながりで無人機の代名詞になったらしい、と書かれていました。このハチの話は受け売りですが紹介させていただきました。