7月30日午前8時25分頃、カムチャツカ半島付近を震源とする地震があり、アメリカ地質調査所によると、地震の規模を表すマグニチュードは8.8。太平洋側の広い範囲に一時、津波警報が発表されました。

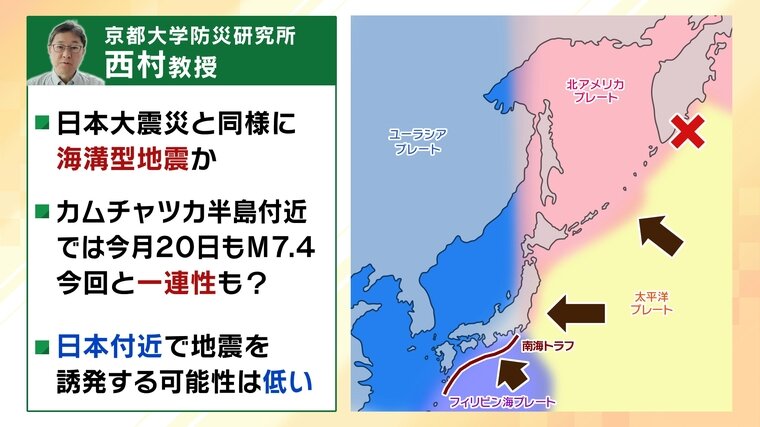

今回の地震と津波、その後の関連について、地震のメカニズムに詳しい京都大学・防災研究所の西村卓也教授に話を聞きました。

東日本大震災と似た規模・メカニズム

―――今回の地震の規模や特徴はどういったものでしょうか?

(西村卓也教授)「この地域は、太平洋プレートという海のプレートが陸地の北アメリカプレートの下に沈み込んでいる場所です。マグニチュード8.8と非常に規模が大きい地震ですね。14年前の東日本大震災とこちらの地震は、プレートの組み合わせやメカニズムが非常によく似通っている。規模も東日本大震災に非常に近く、非常に大きな揺れ・津波が発生している状況です」

「北アメリカプレートに対して太平洋プレートは通常、北西方向に年間8cmほどのスピードで動いています。北西側にプレートが沈み込む影響で、北アメリカプレートのカムチャツカ半島付近もふだんは北西方向にぎゅっと押し込まれたような状況になっています。それが限界を迎え耐えきれなくなってしまうと、北西方向に押し込まれたものを解放するように、逆に南東側に大きくせり出すような形になります。それが今回の地震。この規模の地震だとだいたい500kmぐらいの範囲の断層が一度に南東方向にずれあがるような動きをしたと考えています」

―――10日前にも近い場所でM7.4の地震がありました。

(西村卓也教授)「地震学的に言うと、20日の地震が『前震』、30日の地震が『本震』に当たる地震だったということで、相互に関連した地震だと考えています。東日本大震災や熊本地震のときにも前震・本震がありましたが、その関係と同じような地震が今回発生したと考えています」

「これを南海トラフに当てはめてみますと、まさに20日の地震でいわゆる『南海トラフ臨時情報』の『巨大地震注意』が出たような状況で、その後実際に大きい地震が来たという形になります」