一大国家事業の「完成」

総工費は約850億円、ついに昭和52年(1977年)日本最大級の干拓地「大潟村」が完成しました。事業スタートから約20年の歳月が過ぎていました。

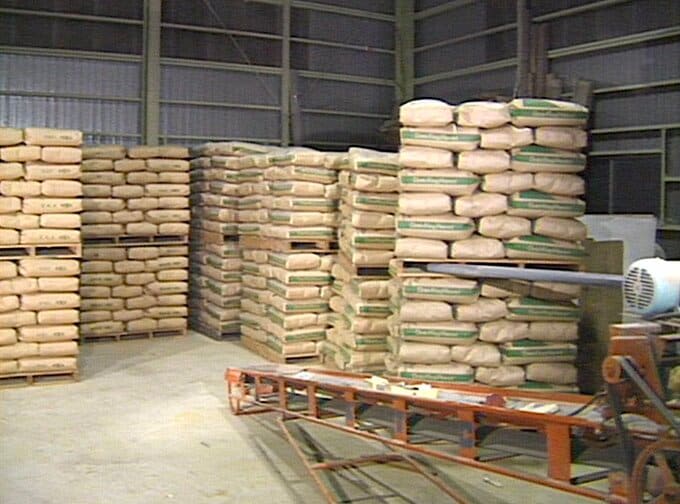

干拓により湖の約8割が陸地に姿を変え、約17,000ヘクタールの農地が誕生したのです。かつての湖底は、機械化農業を前提としたモデル農地に生まれ変わり、全国から理想の農業を目指す人々が集まったと言われています。

ところが「減反」の時代がやってきた

ところが、その完成からわずか4年後の1981年、日本はコメの過剰生産に直面します。政府は米の生産を抑える「減反政策」を本格化させました。

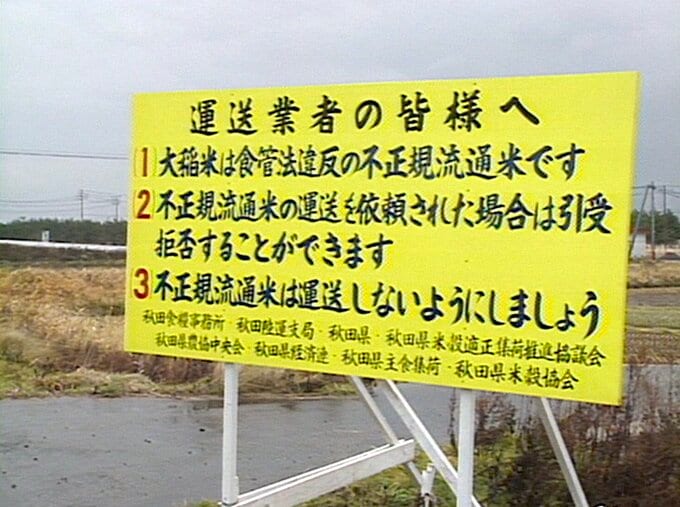

減反政策とは、米の需要減少に対応し、生産量を意図的に減らすために農家に作付け制限を求め、代わりに補助金を支給する政策です。その背景には、食の多様化、いわゆるコメ離れがあったと言われています。

コメ増産のための大規模農業を前提に設計された八郎潟にとっては、いわば政策の急転換です。地元では減反に対する反発も強く、コメの流通は混乱しました。