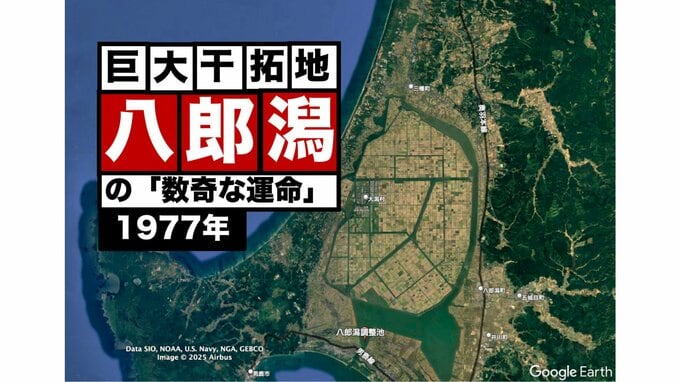

琵琶湖の次に大きな湖といえば、かつて「八郎潟(はちろうがた)」でした。そこを陸地に変え近代的農業でコメの増産を目指す。そういう発想からスタートした八郎潟の大干拓事業は、やがて数奇な運命をたどりました。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

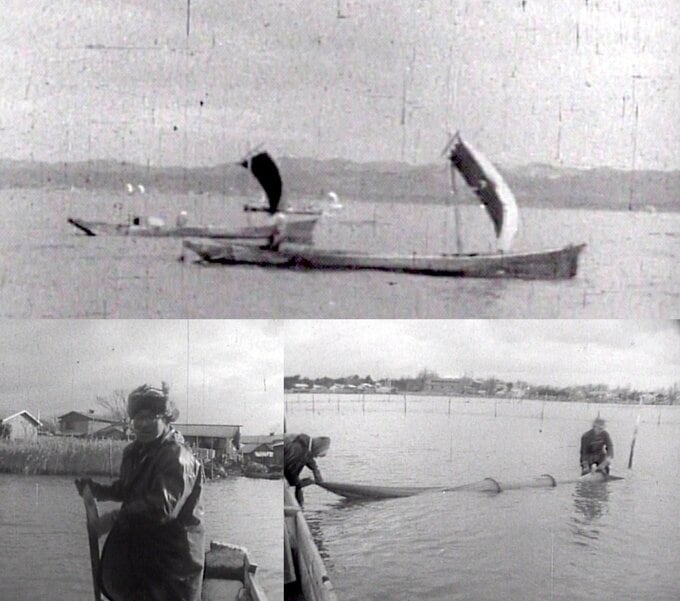

八郎潟が「豊かな湖」だった頃

秋田県西部、男鹿半島の付け根に広がっていた巨大な湖。それが、かつて日本で2番目に大きな湖とされた八郎潟です。

八郎潟はもともと、周囲100kmを超える汽水湖で、淡水と海水が混じることで豊かな生態系を育んでいました。伝説上の人物「八郎太郎」がこの湖に龍神として住みついたという神話が「八郎潟」の語源。地元の信仰とも密接に結びついていたのです。

大干拓でコメを作ろう

ところが戦後、日本は深刻な食糧不足に直面し、国は農地の拡大を図るため、全国各地で干拓事業を推進します。そのなかで最大級の規模を誇ったのが、この八郎潟干拓事業でした。

昭和32年(1957年)、国営事業として干拓が始まり、オランダの干拓技術を手本に、巨大なポンプ場や防潮水門、排水路が整備されていきます。一方、干拓によって多くの漁師が生業を失い、湖に生息していた魚や鳥たちの姿も徐々に減っていったのも事実です。