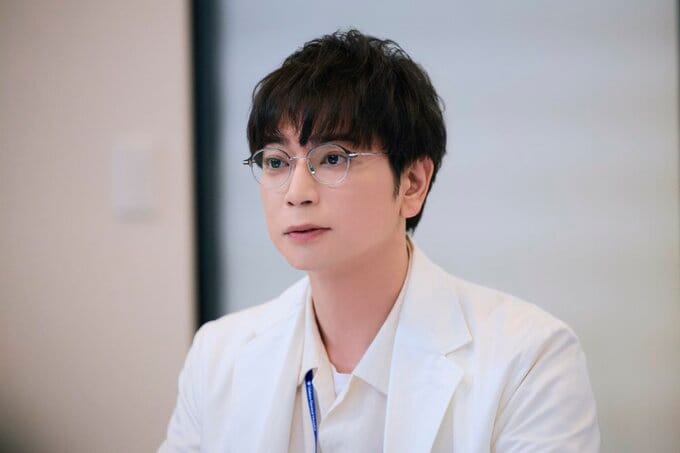

目指したきっかけは原因不明の痛み

医学生時代、顎に原因不明の痛みを抱えて約2年もの間苦しんだ経験が、生坂先生を総合診療医の道へと導いた。口腔外科や内科など複数の科を受診しても診断はつかず、複数の運動部への所属やストレスも重なって心身ともに限界を感じた末、休学してアメリカに渡った。

「アメリカでも発作に見舞われ、たまたま開いていた診療所に飛び込んだら、“あなたの病気は三叉神経痛”と診断され、処方された薬がすぐに効き始めて。2年間の苦しみが一瞬で消えました」。その時診察してくれたのが、総合診療医だった。

三叉神経痛は脳神経内科に属する病気だが、「医学生だった私でも、顎の痛みと、この病気を結びつけられなかった」と語る。日本では受診する科を患者自身が選ぶ必要があるが、「アメリカでは総合診療医がまず診て、必要なら専門医に紹介する。そういう仕組みのメリットを痛感しました」。そうした経験から、生坂先生は「なんでも診られる医師になりたい」と志を定めた。

総合診療医の強みは“丸腰”

生坂先生は総合診療医になって良かったことについて「どのような健康問題でも、“これは自分の領域じゃないので診られません”と患者さんに言わずに済む。それが何より大きい」と答える。

医師としての初期には、外来や救急の現場で「専門外」を理由に断ってしまったこともあったという。新幹線や飛行機での「ドクターコール」もためらった。「呼ばれても、自分に対応できる症状かどうか分からないから怖かった。でも、アメリカで総合診療科の研修を受けた後は、その不安がなくなりました」。

強みは、「“丸腰”でも戦える」点にあるという。「総合診療医に必要なのは“目と耳と口”。つまり、見て、聞いて、話すことができれば診療ができます」と語る。実際に大学病院での診療でも、問診が9割以上を占めるという。

「診断にはさまざまな検査機器が不可欠と思われがちですが、問診だけでも十分な情報が得られます。表情、声のトーン、話の内容。それらを丁寧に拾うことで、診断に至ることが多い」とも。

この「丸腰」の力は、被災地でも実証された。東日本大震災が起きた宮城県・石巻での診療でも、「大学病院と同じ医療を提供できた」と言う。「目と耳と口があれば、道具がなくても戦える。私はよく“剣道より空手の感覚”と言っています」。

一方、時間をかけて診察することができるのも総合診療医の特徴だが、「時間さえあれば解決するわけではない」と生坂先生は指摘する。重要なのは「患者の話を引き出すためのスキル」であり、その1つが生坂先生ならではの表現でいうところの“憑依”の技術だ。

「患者さんの話を聞きながら、その人の生活や苦しみを自分に取り込む。まさに“憑依”するように問診を進めます」。そのためには単なる世間話では得られない、具体的で的確な情報を引き出す必要がある。「ラポール(患者との信頼関係)形成のための会話と、診断のための問診は別物。無駄な質問は一切ありません」。

こうした技術は「日々トレーニングして磨いている」と明かし、「診断の精度を高め、患者さん1人1人の最適解を導き出す」ことに全力を注いでいる。