「SNSをきっかけに」にリスクは?

藤森キャスター:

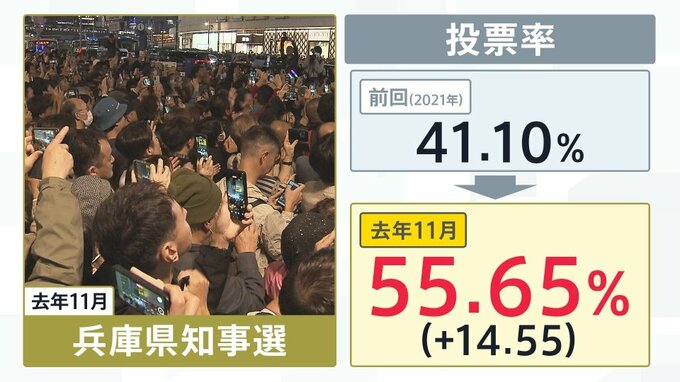

こうした中で、投票率がぐっと上がったのが、2024年11月の兵庫県知事選です。

投票率は、前回の2021年の41.10%に比べて、2024年は55.65%と、約15ポイント近く上がっています。きっかけとして、SNSでの切り抜き動画なども注目されました。

SNSの情報をきっかけに選挙に興味を持って投票に行くという動き、どう見ていますか。

トラウデン直美さん:

きっかけになること自体は『SNSの力だな』と思いますが、SNSはどうしてもパーソナライズされていて、同じような近い情報ばかりに囲まれてしまう環境を作るものでもあると思います。きっかけにはしても、それだけを情報源とせず、いろいろな意見を見られる環境にいないと、リスクはあるなと感じてしまいます。

小川キャスター:

あっという間に取り込まれてしまう感覚がありますよね。

SNSの真偽不明な情報も含めたさまざまな情報で、投票率が上がっていくことについて、どう感じますか。

斎藤幸平さん:

兵庫県知事選の結果を見れば、何もいいことはないということはわかると思います。

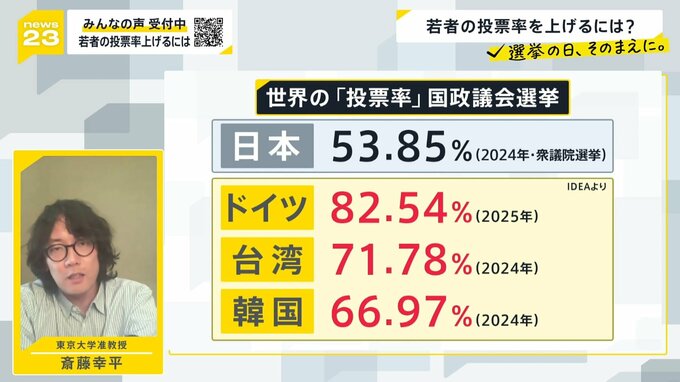

私が今いるドイツは、8~9割ほどの高い得票率がありますが、それは主権者教育はもちろん、選挙以外にもデモや署名といった日常での政治家へのアプローチなど、選挙以外も含めた民主主義のあり方があるので、それを見ずに投票率だけ上げようというのは、危険ではないか、ポピュリズムに繋がるのではないかと感じますね。

小川キャスター:

より多くの民意が反映された方が民主主義は育っていくはずなのに、その根拠となる情報が歪んでいると、逆に民主主義を壊すことに繋がりかねないですよね。

藤森キャスター:

それに怯えて選挙に行かないのではなくて、投票して失敗したことが、また次の学びにも繋がるという気もするので、まずトライしてほしいと思います。

小川キャスター:

オードリー・タンさんは、フェイクニュースについて「あらかじめ疑うという準備が必要だ」と話していました。

確かに選挙の時に、「フェイクニュースに向き合いなさい」、「真偽を見抜きなさい」と言われてもそれは難しいと思います。平時でも難しいことですが、普段からの取り組みが必要な部分が多くあると思います。

普段、政治の話を家族ですることはありますか。

トラウデン直美さん:

実家にいた頃は、父がドイツ人なので政治の話が毎日のように食卓で出てきました。

そういう意味で、私にとって政治の話はすごく身近だったので、自分の中で「私にとって大事なこと」「違和感を覚えること」といった軸を育てていくことがすごく大事だと思いました。

情報があまりにも多いと、何が本当で何がフェイクか判断がつかないことはたくさんあると思いますが、自分の軸さえあれば、情報に対して違和感を覚えたり、自分と親和性がないかもしれないと感じられると思います。自分軸の判断基準を作っていくことは、政治に参加する意味で大事な気がします。

==========

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済・社会思想

ドイツ在住 著書『人新世の「資本論」』

トラウデン直美さん

Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞

趣味は乗馬・園芸・旅行