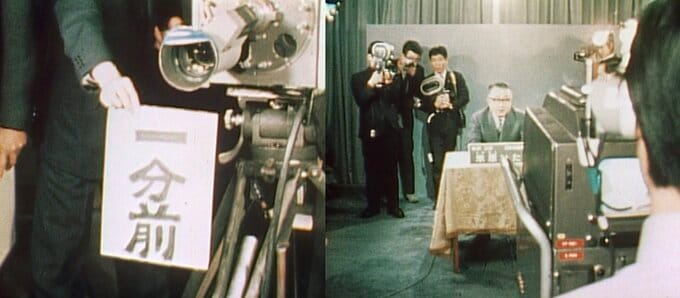

1969年(昭和44年)の衆議院総選挙は、日本の選挙の大きな転換点でした。テレビによる政見放送が初めて本格的に導入されたのです。これは、従来「地盤・看板・カバン」オンリーだった選挙スタイルに大いに風穴をあけたと言われています。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

選挙にテレビがやってきた

ようやくテレビがカラー化し始めた1969年にテレビ選挙は始まりました。それまでの選挙は、地元に強固な支持基盤を持つ候補者が当選を重ねる「地盤」型、名前の知られた有名人が「看板」を武器に票を集めるスタイルが主流でした。

また、豊富な資金力(いわゆる「カバン」)も、当落を左右する大きな要素でした。街頭演説やポスター、選挙カーなど、候補者が足で稼ぐ選挙活動が基本であり、有権者が政策の中身に触れる機会は限られていました。

政見放送自体が物珍しかった

しかしこの年、テレビによる政見放送が導入されることで、状況は一変しました。政党や候補者は、事前収録の形で一定の持ち時間を与えられ、NHKや民放各局を通じて自らの主張や政策を全国の家庭に直接伝えることができるようになったのです。

これは、テレビの普及率が急激に高まった時期とも重なり、選挙における情報伝達の形が大きく変わるきっかけとなりました。テレビの政見放送が珍しかった当時、有権者はみんなしてこれを見、公約を聞きました。