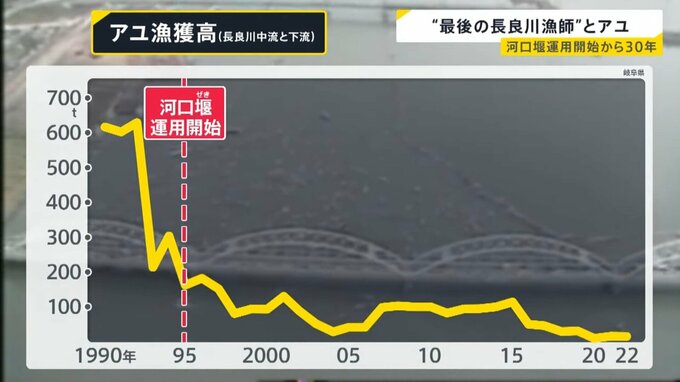

河口堰運用開始から30年 水資源機構「アユに悪影響はない」

長良川でアユの漁獲高が激減したのは、反対の声を押し切って河口堰ができた今から30年ほど前のこと。

運用開始直前の記録的な冷夏や渇水などで打撃を受け、その後も立ち直りませんでした。

ベテラン漁師たちは…

「もちろん河口堰が一番ネックやね」

「河口堰が一番ネックやね。どこの河口堰も一緒。僕は本音しか話さん」

一方、河口堰を管理する水資源機構は「魚道の設置やゲートの調節も行い、アユの遡上や生態に悪影響はない」と主張しています。

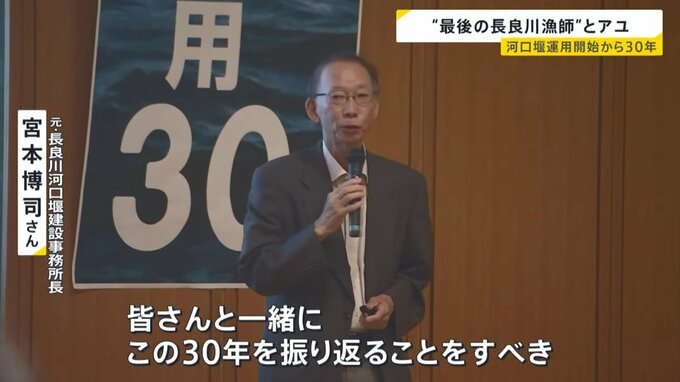

河口堰の運用開始から30年。7月6日に行われたシンポジウムには、当時建設を担った河口堰建設事務所長(元・建設省職員)も登壇しました。

元・長良川河口堰建設事務所長 宮本博司さん

「本来なら今日30年なので、国土交通省とか水資源機構の職員が来て、皆さんと一緒にこの30年を振り返ることをすべきだと思っているのですが」

対立を超えた建設的な対話は今も進んでいません。

アユの生育環境を研究している専門家は河口堰だけでなく、洪水対策のため川底を掘り下げる工事による環境悪化の影響も大きいといいます。

岐阜大学 原田守啓 教授

「温暖化が進んで水害リスクが高まるという話になると、もっと川を掘り下げなくちゃという話になる。やっぱり(アユの生育)環境としてはうまく残すことができませんでした」

今、漁協などが力を入れているのは養殖アユの放流や、人工授精させて赤ちゃんを海へ放流する事業です。

“最後の長良川漁師”とも言われる平工さん。こうした事業に理解を示しながらも、自らはアユでお金を稼ぐよりも環境改善のためにアユの声を伝える教育活動に力を入れるなど、新しい漁師像の模索を始めています。

長良川漁師 平工顕太郎さん

「昭和の漁師像って格好いい。皆さんも僕にそれを求める。高度経済成長の中で消費型の中で生きてきた昭和の漁師と、地球を取り戻す時代に入った時の漁業者は役割が違っていいのではないかという迷いをずっと抱えながら葛藤している。これは伝えておきたい」