統計開始以降最も早い「梅雨明け」となった近畿地方。これから心配なのが、近年多発している「ゲリラ雷雨」です。なぜ夏に多く発生するのでしょうか? 前田智宏気象予報士が、ゲリラ雷雨のメカニズムや最新の予測技術を解説します。

ゲリラ雷雨が夏に増えるワケは?

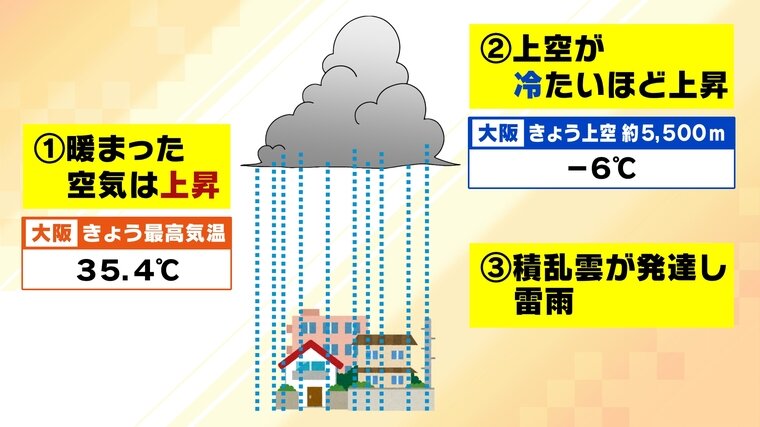

ゲリラ雷雨発生のメカニズムです。まず、暑さによって地表が暖められると、地面付近の空気が暖められます。ここで、地表と上空の温度差が大きくなるのが重要なポイントです。

暖まった空気は軽いため、どんどん上昇していきます。これはエアコンをつけた室内を想像してもらうとわかりやすいかもしれません。夏に冷房をつけると冷たい空気で足元が冷え、冬に暖房をつけると暖かい空気で頭がボーっとした経験が皆さん、あるのではないでしょうか。

空気が上昇する際、雨雲の材料である水蒸気も一緒に上昇し、空の高いところで冷やされて、再び雲として目に見える形になります。

このとき、上空が冷たければ冷たいほど、雲が成長し、積乱雲が沸き立ちやすくなる=雷雨が起きやすくなります。たとえば、7月2日の大阪の最高気温は35.4℃で、上空約5500mは-6℃。「40℃以上」の温度差があると積乱雲が発達しやすいため、2日の大阪の天気は、まさにゲリラ雷雨が発生する好条件でした。

「大気の状態が不安定」天気予報で聞いたら要注意!

天気予報で「大気の状態が非常に不安定」という言葉を聞いたことはありませんか?この言葉が出たときはカミナリ雲が発生しやすい状況になっているため、要注意だと認識してください。

ただし、カミナリ雲が発生しやすい状態だということは伝えられても、ゲリラ雷雨は発生範囲が非常に狭く、いつどこで起こるかを正確に伝えることは、現在の技術では難しい現状もあります。