世界を揺るがせたアメリカによるイラン核施設への空爆。原油の95%以上を中東に依存する日本が抱える「エネルギーの脆弱性」への対策とは?

米・空爆きっかけは「トランプ氏の怒り」

6月13日から始まったイランとイスラエルによる攻撃の応酬。

19日には、「2週間以内に攻撃を行うかどうか決断する」というトランプ大統領のメッセージが伝えられていたが、そのわずか2日後にアメリカは軍事介入に踏み切った。

早々に決断した背景には何があったのかー

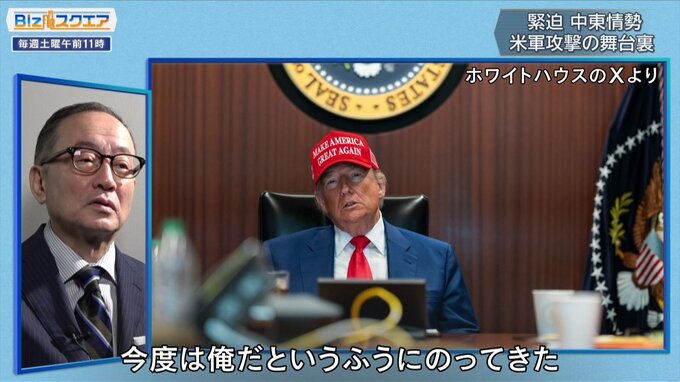

共同通信の元ワシントン支局長で、90年代にテヘラン支局での勤務経験がある杉田さんは、“トランプ氏の怒り”が、アメリカが当初示していた“我々は関係ない”というスタンスを変えたと話す。

『共同通信』客員論説委員 杉田弘毅さん:

「イスラエルが攻撃の成果をあげていることで“トランプが怒り出した”。なぜかというとイスラエルが使ってる兵器、落としている爆弾は“全部アメリカ製”だと。アメリカが素晴らしい兵器を造ってイスラエルは使っているだけ。ネタニヤフ氏は『アメリカ製兵器やトランプ氏のおかげ』と言わなくてはいけないが、そうは言わない。そこで今度は俺だというふうにのってきた」

また、杉田さんはアメリカの攻撃で“欧州の影響力の低下”を強く実感したという。

25日オランダで開かれたNATO首脳会議では、“トランプ氏にいかに気に入られるか”“トランプ氏をいかに怒らせないか”ばかり考えていることがはっきりしたと指摘する。

杉田さん:

「イラン側の意向も汲んで、イスラエルのこともよく理解しながらという“ヨーロッパが本来いた中間的な立場”で着地点を見つけることが全くできなくなっている。ヨーロッパとしてはとにかくロシアがウクライナを越えて戦争を始めるのをいかに防ぐかと。そのためにはアメリカの抑止力にいてもらわなくてはいけない」

経済ジャーナリストの磯山友幸さんも、「ヨーロッパの中近東への関与は薄れつつある」と指摘する。

磯山さん:

「ドイツなどを見ても国内の政治的不安定と、あとは何といってもロシア・ウクライナの戦争が身近なところで起きていてどう対処していくのか。防衛費も大幅に増やすなど対応をしているが、そちらでもう精一杯と。なかなか中近東まで関与している余裕がなくなっている感じがする」