山口県岩国市の寺に、鐘がない鐘つき堂があります。鐘はどこへ行ったのか。当時を知る住職の母親の証言です。

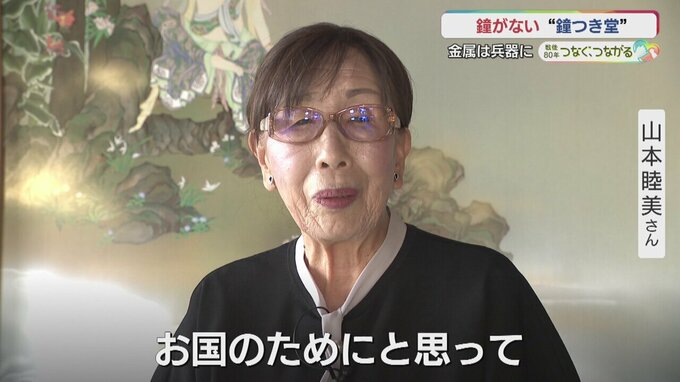

住職の母・山本睦美さん(90)

「兵隊さんとお国のために勝つということ。学校でも知らされていましたので、お国のためにと思って一生懸命…。嫌な気はしませんでしたね」

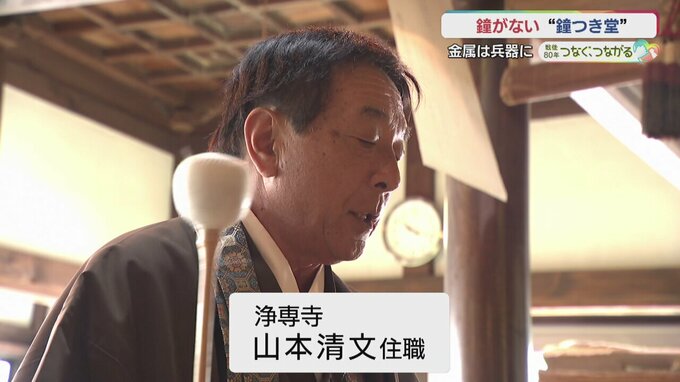

山口県岩国市由宇町で250年の歴史を持つ浄専寺。この寺には、鐘つき堂の建物だけが残され、肝心の鐘がありません。住職の山本清文さんは、この寺で鐘をついたことが一度もないといいます。

戦争への道を歩む中での「金属回収令」

浄専寺住職の山本清文さんは、鐘が供出されたのは昭和19年頃だったと聞いています。

浄専寺住職・山本清文さん

「昭和19年ですから、その辺りに供出したというふうに聞いております」

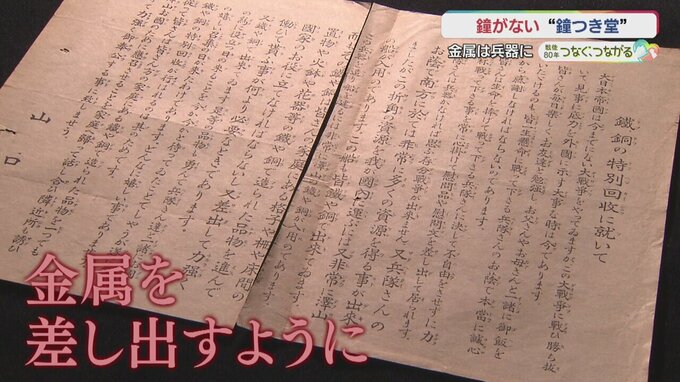

太平洋戦争が始まる3か月前の1941年9月1日、金属回収令が発せられました。宇部市に保管されている市民に供出を求めるチラシには、格子や柵から鍋釜、火鉢や剣山に至るまで、ありとあらゆる金属を差し出すよう呼びかけられています。

その理由は戦艦の建造や武器の製造のためでした。浄専寺の鐘も供出の対象となりました。