1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効によって、戦犯たちが囚われたスガモプリズンの管理は、日本へ移管された。この時、巣鴨には927人、海外には317人が服役していた。戦犯たちの釈放に向けて、元海軍大佐で当時厚生事務官だった豊田隈雄が提出した意見書が国立公文書館に残されていた。豊田は「戦犯裁判上も多くの不公正、不合理」があったとして、戦犯たちの釈放を政治的に勧告することを強く訴えていたー。

◆戦犯裁判も不公平 無実で死刑執行された者も

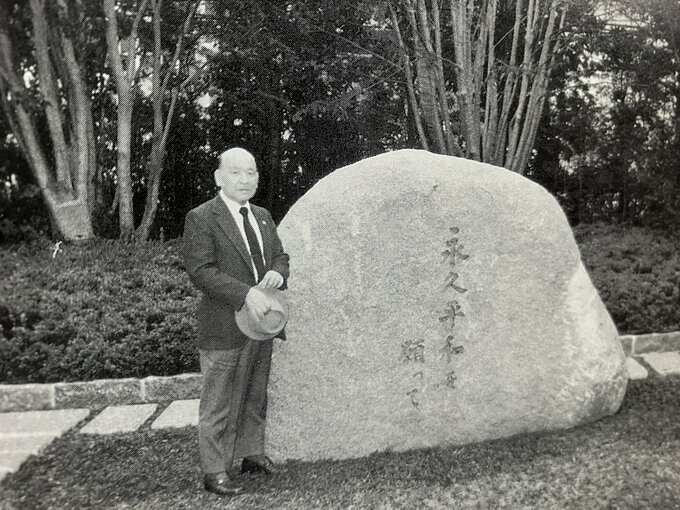

元海軍大佐で戦犯裁判やその調査に28年に渡って関わった豊田隈雄。豊田が50歳の時、厚生事務官として書いた意見書は、平和条約発効から二月足らずの1952年6月20日、外務省と法務府(法務省の前身)へ提出したと記されている。戦犯問題を早く解決するためには、釈放や減刑について政治的勧告を積極的にするべきだとした上で、その理由として戦犯の実情を列記している。敗戦国側が戦勝国側に一方的に裁かれたという根本的不公平を指摘した次の項目では、戦犯裁判の不公平について具体的に述べている。

<いわゆる「戦犯」の釈放、減刑等に対する一般勧告の重要緊急性についての意見 厚生事務官 豊田隈雄>※現代風に書き換え

「戦犯」そのものの実情として、裁判上も多くの不公正、不合理を有していた。

(1)容疑者及び証人の取り調べに多くの強制、脅迫、拷問を伴っている(甚だしいのは無実の罪を捏造し、このために死刑を宣告され、既に執行済みの者もいる)

(2)弁護権に大きな制限を受けたのみならず、特に日本国外の裁判においては優秀な弁護人を得られなかった。

(3)証拠はほとんど全部が、不確実な数年後の古い記憶又は(1)のような状況下で作成された証言証拠だった。

(4)軍では当然の自衛処置又は戦闘行為までが、敗戦のため、犯罪行為として処断されたものも相当あった。