「賃上げ」分の価格転嫁は…

一方、賃金を巡る状況はどうなのか?

連合の最新の集計(5日時点)で

▼定期昇給を含む正社員の平均賃上げ率は「5.26%」と【3年連続で高い水準の賃上げ】が続いている。

『ナウキャスト』客員研究員 小池理人さん

「1人当たりの賃金は確かに上がっているが、一方で企業は商品注文のタッチパネルや自動レジを続々と導入しているので仕事を回す人数を減らし総人件費を下げることもできるようになってきた。賃上げ自体は行われているが、それを必ずしも“売り値に乗せなくても経営が維持できる”ようになっている。これが“サービス業での価格転嫁を防いでいる要因”になっているのではないか」

物価高に「新たなファクター」

30年近くもデフレを抜け出せない日本。

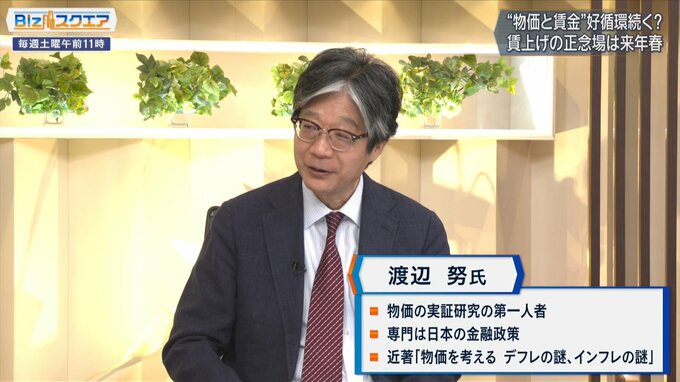

その原因を【物価も賃金も上がらない状況を仕方がないと捉える社会通念=ノルム】に求め、「物価と賃金の好循環」の実現を訴えてきたのは、物価の実証研究の第一人者でもある渡辺努さんだ。

では、その「物価と賃金の好循環」はどうなっているのか?

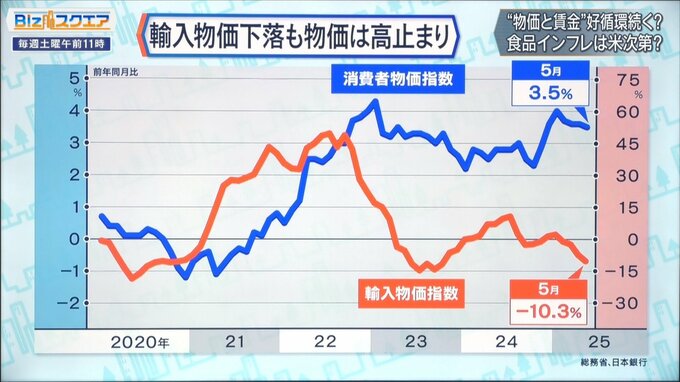

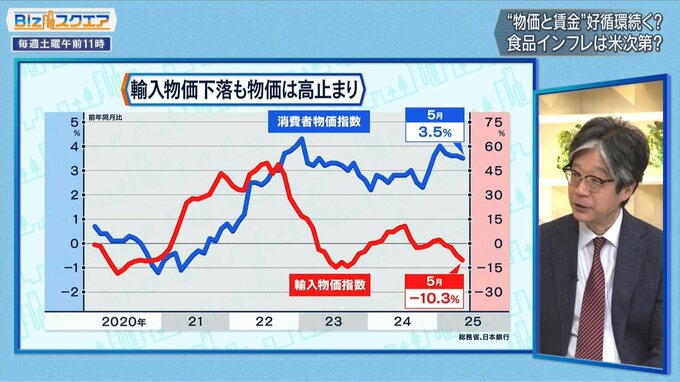

ーーまずは、【物価】について。穀物も原油も上がり、しかも円安で輸入物価が上がっている。だから物価が上がっているというのがこれまでの説明だが、最近は輸入物価が下がっても物価が下がらない。

▼輸入物価指数⇒22年の後半から下落し、5月は前年同月比-10.3%

▼消費者物価指数⇒23年初頭から高止まりが続き、5月は3.5%

(※総務省・日本銀行より)

『東京大学』名誉教授 渡辺努さん

「2023年の初頭が一番インフレ率が高かった。CPI(消費者物価指数)で見ても4%ぐらいまで上がった。当時言われていたのは、いずれ輸入物価は落ちてCPIも下がり2%を切る、あるいは1%となっていくだろうと。しかし実際に輸入物価は落ちたがCPIは未だに3%を越えてむしろ少し加速をしてきている。【輸入物価に支配されないようなファクター】が働いていて、それが今の物価上昇を作っている」

ーーそれは、例えば賃金の上昇が価格に転嫁されていく動きや、みんなが価格が高くなることをより受け入れられるようになっているとか、そういうことか。

渡辺さん

「私達は“インフレ予想の上昇”と言うが、それが22年の後半から始まってきている。生活は苦しいけど【物価の上昇は仕方がないという観念】がようやく出てきて、企業はかつて上げきれなかったコストを上げようとしている。もう一つは【賃上げ】が予想外の動きとして起きたので、23年初頭には予想されなかったような安定的な物価の上昇というのが起きたということだと思う」

賃上げ率「5%でも不十分」

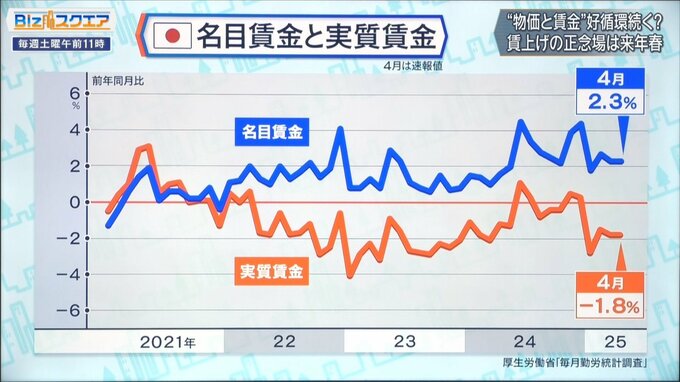

では、【実質賃金が上がらない】原因と解決策はー。

【4月(速報値)の名目賃金と実質賃金】※前年同月比

▼名目賃金⇒2.3%

▼実質賃金⇒-1.8%

名目賃金は上がっている一方で、実質賃金はマイナスが続いている状況に渡辺さんは、春闘で高い賃上げ水準が出ているものの「物価上昇に見合った賃上げになっていない」と指摘する。

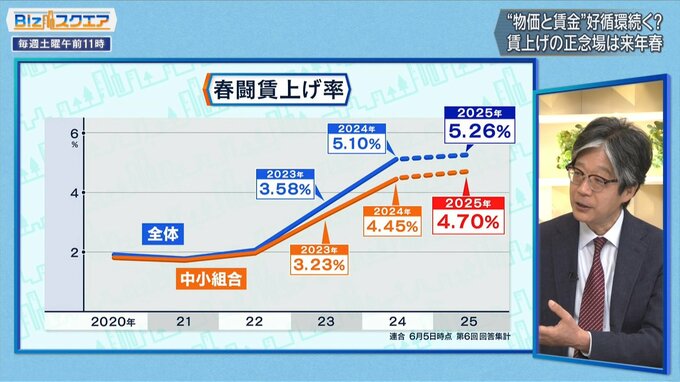

【春闘賃上げ率】※連合6月5日時点・第6回回答集計

▼全体:3.58%(23年)⇒5.10%(24年)⇒5.26%(25年)

▼中小組合:3.23%(23年)⇒4.45%(24年)⇒4.70%(25年)

渡辺さん

「連合はこの3年ほど“賃上げ率5%をターゲット”として実現できているが、実はこの5%の背後にある物価上昇率は2%。2%なら賃上げ率5%でもつり合うが、足元の物価上昇率は3%になってしまっているので【賃上げ率5%水準でもまだ不十分】ということ。ここをもう少し工夫する余地がある」

ーー実質賃金が上がらないから物価を下げようと考えるのではなく、名目賃金をもっと上げる必要があると。

渡辺さん

「物価はもちろん上がりすぎているが、私は2%に落ち着くための道筋を上手に辿っていると思う。なので物価についてはあまりタッチする必要はない。むしろ問題は賃金で春闘頑張ってもらうのももちろん大事だが、そこまで間に合わない人もいるだろうし、あるいは春闘の賃上げと関係ない人もいる。そういう人の賃金をしっかりとケアしていくことが政策的には非常に大事」

そして、2026年の春闘では「過去に下がった実質賃金分を取り戻す」ために、より高い賃上げ要求も1つのアイデアだという。