コメをはじめとする食品価格の記録的な高騰が続く一方で追いつかない賃上げ。いわゆる「賃金と物価の好循環」はどうなるのか?実現させるために必要なこととは?

食品インフレ加速「少しでも安いモノを」

「本日は味の素のギョーザを特売しています」

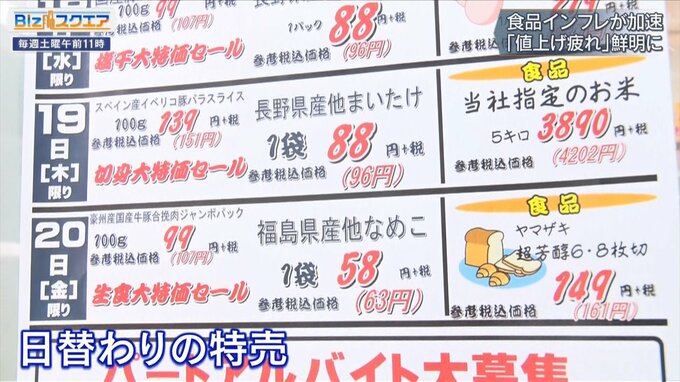

神奈川・横浜市にある『スーパーセルシオ』和田町店では、“ゲリラサービス”と称して、予告なしの特売を実施。この日は、冷凍ギョーザが通常価格より76円安い税込323円だ。

また、この日は“平日限定の日替わり特売”も行っていて、10個入りのたまごが

通常価格より86円安い1パック237円で販売されていた。

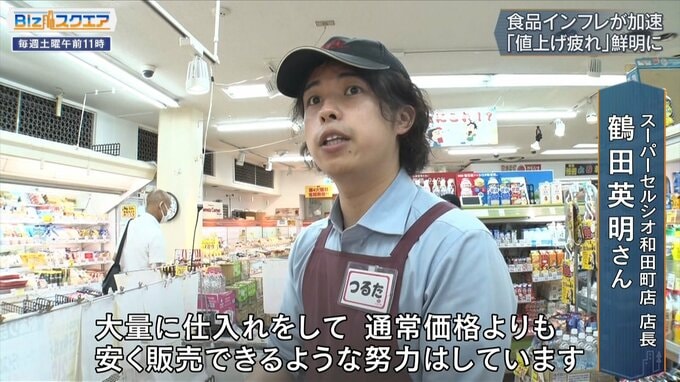

鶴田英明店長

「大量に仕入れをして通常価格よりも安く販売できるよう努力している。いまはお客さんはどうしても価格を気にして“少しでも安いところを探している”。うちでも最大限努力できるところは努力したい」

物価高騰で消費者が安い商品を求める現状。

買い物客は、物価だけでなく賃金も一緒に上昇する【物価と賃金の好循環】の実感はあるのだろうか?

「実感は特にない。ちょっと買い控えたりはする」(女性客・パート)

「仕事をしてる割には賃金が上がらず下がっているなと主人とも話してたり。モノが軒並み上がってきてる中で『これどうする』っていう…」(女性客・専業主婦)

一方でこんな声もー

男性客(大学生)

「バイトの時給もちょっと上がってる。物価が上がったら俺たちの給料も多分上がるから、物価が上がっても構わない」

コメ高騰の「しわ寄せが他の食品に」

帝国データバンクによる「食品主要195社」の価格改定動向調査では

▼6月の飲食料品値上げ⇒1932品目【前年同月比 約3倍に増加】

止まらない食品価格の高騰だが、要因のひとつはコメだ。

主食であるコメは高くても消費者は購入するが、専門家は「そのしわ寄せが他の商品に及ぶ」と話す。

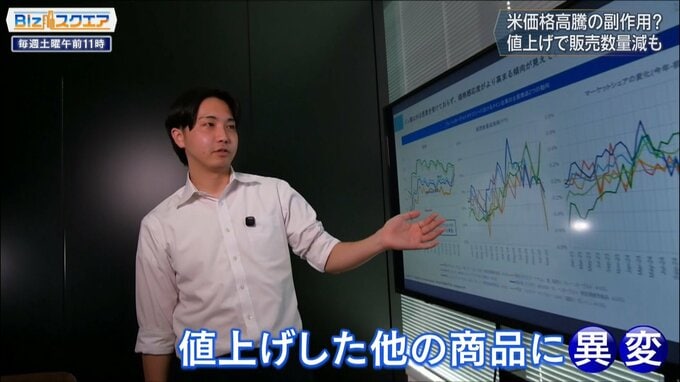

『ナウキャスト』アナリスト 八並稜祐さん

「嗜好品に回すお金がどんどんなくなってきている。いわゆる嗜好品のチョコレートやスナック菓子の“値上げによる販売の数量減”は著しく顕著に出てきている。直近の分析では2023・24年より25年の値上げは数量減がより大きい。“消費者の価格に対する感応度が上がってきている”」

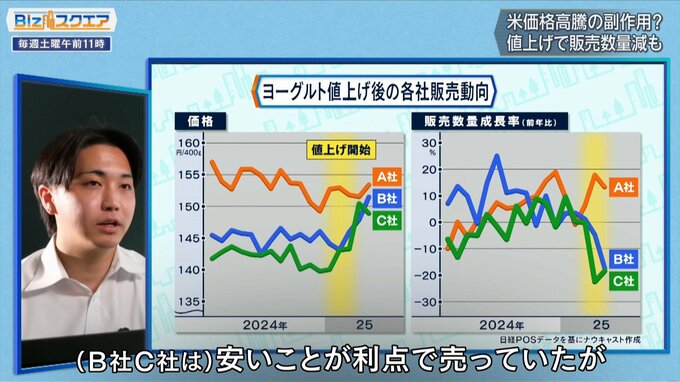

例えば、容量400gのプレーンヨーグルトを販売する上位3社では、トップシェアのA社の商品が最も高い価格。2025年に入りB社C社がほぼ同時期に値上げを実施しA社との価格差はほぼ無くなったが「販売数量」に大きな変化が。

値上げを機にB社C社は販売数量を20%近くも落とす一方で、A社は逆に販売数量を大きく伸ばしたのだ。

八並さん

「B社C社は安いことが利点で売っていたが値上げのタイミングでA社と同じ値段まで上げてしまうと、常に付加価値をつけて高い値段で売っていたA社が恩恵を受けやすくなる」