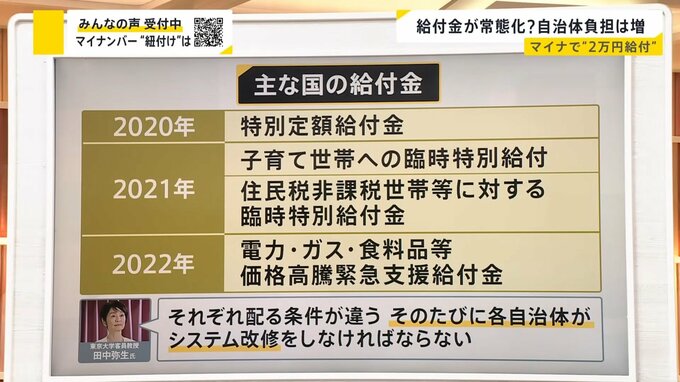

給付金が常態化?自治体負担は増

小川彩佳キャスター:

改めて、自民党が公約に掲げる給付ですが、子供は2万円が加算されます。例えば子供2人の4人家族では合わせて12万円ということになります。物価高の最中ですから、大変な中「ありがたい」という方もいらっしゃるかとは思いますけれども、中室さんはどう思われますか。

教育経済学者 中室牧子さん:

忘れてはいけない話として、実は既に政府は物価高対策っていうのをやっています。住民税非課税世帯に1世帯3万円、子供がいればプラスで2万円という、そういう給付金もやっていますし、加えて補正予算で、電気ガス食料品等の価格高騰重点支援として、6000億円の予算をつけているんです。

このお金は、実は今まだ地方自治体でプロセス中で、国民の手元に届いていないんです。そういう物価高対策をやりながら、それがまだプロセス中なのに、また2万円という話をしていると。私はこれがどうしても腑に落ちないというか、前の話が終わってないのに、また新しい話が出てくるんですかということなんだと思います。

なので、やはりこの給付を行うっていうことであれば、しっかり説明をする必要がある。どのような目的でどのような効果が見込まれるのかということを、きちんと説明していただきたいなというふうには思います。

藤森祥平キャスター:

実感としては負担がどんどん増えていくといった印象があるので、少しでも負担を軽くしてほしいという思いはあります。

一方で忘れてはいけないのが、例えば給付金のこれまでを見てみますと、2020年に10万円の給付が行われた以降も、給付が一時的というかもう常態化されているという点もありまして、会計検査院・前院長の田中弥生さんは「それぞれ配る条件が違う。その度に各自治体がシステム改修をしなければならない」と、つくば市の五十嵐市長がおっしゃったような心理的な負担の声も上がっている。これには耳を傾けなければいけません。

教育経済学者 中室牧子さん:

2022年の特別定額給付金、10万円が全国民に配られましたけれども、このとき13兆円のお金が使われ、間接経費としてこれ(給付金)を配るためにかかった費用というのが大体1400億円から1500億円ぐらいというふうに言われているので、お金を配るためにもお金がかかるという状態になっているんだと思います。

この先のことを考えると、実は人口が減少し、生産年齢人口といわれる人たちが次の25年で20%ぐらい減るという推計もあります。

これはありとあらゆる職場で働く人が4分の1ぐらい減るということで、これは地方自治体も例外ではないということを考えると、こういう事務にものすごい人手をかけてやるということになると、ひょっとするとすごい時間がかかってしまうかもしれないということも思いますので、私はマイナンバーを使って、公金口座を紐付けて、自治体にかかる費用や時間を削減していくということは非常に重要なことだというふうに思っています。

藤森キャスター:

会計検査院の前院長の東京大学教授・田中弥生さんは、「それぞれ配る条件が違う。そのたびに各自治体がシステム改修をしなければならない」と話しています。

==========

<プロフィール>

中室 牧子さん

教育経済学者 教育をデータで分析

著書「科学的根拠で子育て」

※動画内で紹介したアンケートは20日午前8時で終了しました。