19日、自民党は国民に一律2万円を給付するなどとする、参院選に向けた公約を発表しました。自治体からは負担増を懸念する声があがっています。過去には記入ミスのチェックを職員が手作業で対応する自治体もありました。常態化する給付金にどう対応すればいいのでしょうか?

マイナカードで“2万円給付”に疑問の声も

石破茂総理

「今、物価高に苦しんでおられる方々に対する対応としては、私は給付金の方がはるかに効果的であると」

自民党が参院選の公約に盛り込んだ“現金給付”。国民一人あたり一律で2万円を給付し、子どもや住民税非課税世帯の大人には、さらに2万円を上乗せするとしています。

石破総理

「これは決して少なくはない。より早期に実施が可能となります。消費税減税には、それなりの時間がかかる」

石破総理は消費税減税より、早期に実施できるとスピード感を強調しますが、街では…

会社員(40代)

「給付の方が魅力的ではある。減税と言われてもあんまり感じないんじゃないか」

公務員(20代)

「一時的だと思うので、それであれば消費税の方がいいのかな。(2万円は)そんなに大きい額でもないのかな」

一方、自治体からは、疑問の声が上がっています。

大阪府 吉村洋文知事

「自治体の職員からすると、プラスアルファの事務が結構大変。大きな労力と人件費をかけてまでやるんですかと」

現金給付をめぐっては、過去に混乱も。2020年、一律で10万円が配られた際には…

記者

「職員の方が10万円給付の申請後の確認作業を行っています」

オンライン申請の記入ミスなどが相次ぎ、職員が手作業で対応した自治体もありました。

その後も、子育て支援や、低所得世帯への臨時給付など、現金の給付は、繰り返し行われてきました。

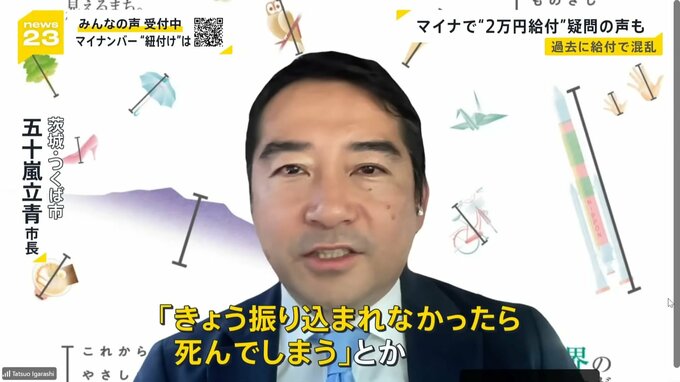

茨城・つくば市 五十嵐立青市長

「(2020年の時は)月に(時間外労働で)100時間を超える職員が10名以上出ているような状況。電話対応の窓口、これも自治体なんですよね。給付金のたびに非常に多くの電話がかかっていますし。『早く振り込め』『きょう振り込まれなかったら死んでしまう』とか。心理的な負担も多くありました」

自民党は今回、マイナンバーに紐づいた「公金受取口座」を活用することで速やかな給付を行いたいとしています。

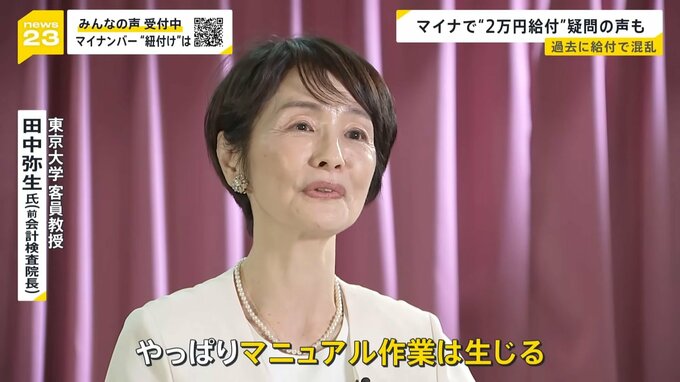

しかし、「公金受取口座」を紐づけていない人も多く、会計検査院の前院長、田中弥生さんは、こう課題を指摘します。

東京大学客員教授 田中弥生氏(前会計検査院長)

「国民のマイナンバーカードに対する、ネガティブな感情というのを全て拭いきれているかというと、そこはちょっとクエスチョンなんですよね。そんな中で自分の口座番号をどこまで提示するのか。デジタル化というのは全員が提出しなければ。やっぱりマニュアル作業というのは生じる」