FRB(米連邦準備制度理事会)は11月2日、4回連続で通常の3倍となる0.75%の利上げを決めた。今後の利上げペースをめぐるパウエル議長の発言に金融市場は大きく揺れ、ダウ平均株価は乱高下した。インフレが収まらない中、今後の米国の利上げはどうなるのか。日米の金利差の影響で円安が続く日本への影響は?

■ダウ平均株価は1日で900ドル以上のブレ

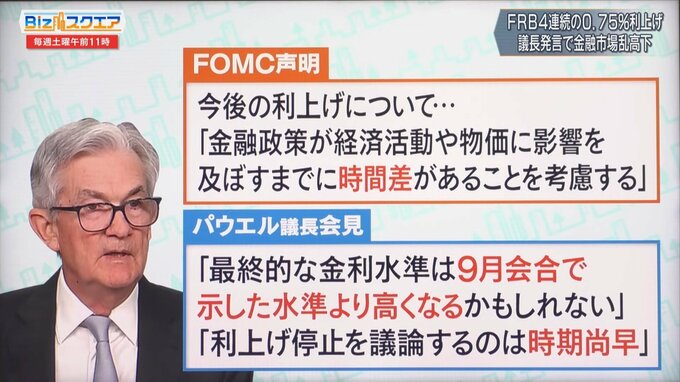

FOMC(連邦公開市場委員会)は0.75%の大幅利上げを決定し、政策金利の誘導目標を3.75から4%とすることを決めた。現地時間11月2日午後2時に公開された声明文の一節が市場関係者の注目を集めた。「今後の利上げのペースについて、金融引き締め効果の時間差を考慮する」。引き締め政策の効果が物価に浸透するには時間がかかることを挙げ、時間差を考慮するとした部分だ。

市場関係者の間で、今後、利上げのペースが遅くなるのではという見方が広がり、ダウ平均株価は急上昇し300ドル近く値上がりした。声明発表から30分後に始まったパウエル議長の会見の前半部分は、利上げペースの減速を示唆すると受け止められ、株価はさらに上昇した。しかし、結論として「今後、最終的な政策金利が前回9月の会合で想定した4.6%より上振れする可能性があり、利上げを継続する」と述べた。パウエル議長は「インフレ抑制は道半ば」と繰り返し、利上げのペースダウンの時期すら明らかにしなかった。

今後は早期に利上げのピークが来るのではとの市場関係者の期待を裏切る発言に、ダウ平均株価は500ドルを超え下落した。

声明の発表後、一時420ドル高まで行ったにも関わらず、会見が始まるとズルズル落ちていき、最終的に505ドル安だった。1日で900ドル以上もブレた。これに反比例する形で金利が上下し、円相場は一旦円高に触れたものの、最後は円安に戻すという展開だった。

FOMCの声明文は今後の利上げについて、「金融政策が経済活動や物価に影響を及ぼすまでに時間差があることを考慮する」とハト派的な内容だったが、その後のパウエル議長の会見では「最終的な金利水準は9月会合で示した水準より高くなるかもしれない」「利上げ停止を議論するのは時期尚早」と一転、タカ派的な内容だった。

東短リサーチ代表取締役 チーフエコノミスト 加藤出氏:

1回あたり0.75%という3倍速の利上げというのはかなり乱暴でもあるので、いつまでも続けるわけにもいかないし、効果の時間差を見極めるという意味ではだんだん小さくしていくと。しかし、それだけを言うと株式市場がはしゃいで株価が跳ね上がる恐れがあって、実際そうなったわけですが、FRBはいま株が上がるのは困るのです。インフレを下げるために消費を抑えたいので、株が上がらないようにするメッセージを出さなければならない。したがって、「最終的な金利はもっと上がりますよ」というミックスした情報発信になっています。