なぜ北海道にきびだんご?その背景には「開拓の歴史」が…

では、どのような経緯で、北海道銘菓となったのでしょうか。約60年、北海道できびだんごの製造を続けている天狗堂宝船(七飯町)の千葉仁社長に聞きました。

ーなぜ、北海道にもきびだんごがあるのでしょうか。

(天狗堂宝船 千葉仁社長)

「岡山のきびだんごとは全く違うもので、北海道銘菓として道民に親しまれてきました。そのルーツは、北海道開拓にあたった屯田兵の携帯食だといわれています」

「誕生当時は、日持ちと腹持ちの良さから、災害時用の非常食として重宝されていました」

ー棒状でべたつかないので、作業の合間に片手でも食べやすいですね。ところで、なぜ「きびだんご」と名付けられたのでしょうか。

(千葉社長)

「大正時代、関東大震災のあと、北海道のメーカーが【事が起きる前に備え、団結して助け合う】という意味で『起備団合』として商品化しました。『起備団合』には、北海道開拓時の助け合いの精神と、関東大震災復興の願いが込められています」

ー天狗堂宝船では、昭和43年から「きびだんご」を製造しているそうですが、どのように作られているのでしょうか。

(千葉社長)

「【画像④】のような、きびだんご攪拌鍋で餅粉や砂糖、水飴などの原材料を混ぜ合わせ、ベースの餅をつくります。そこからが職人技。90℃もある熱い餅を、ヘラと素手で巧みにすくいあげ、別の鍋へと移すのです」

ー熱く柔らかい餅を扱うのは、かなり難しそうですね。

「はい。私はまだ慣れないころに火傷したことがあります。誰にでもできる仕事ではありません」

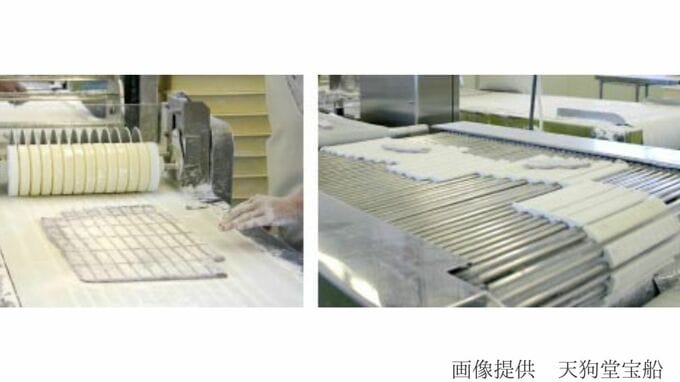

「次に、餅をローラーで伸ばし縦横に切れ目を入れます。手作業で4辺の半端な部分をおおまかに取り除きます」【画像⑤】

「機械が一つずつの重さや形を正確に判別して、規格外のものをはじきます」

「オブラート、ラミネート加工をした紙でくるんだきびだんごを包装紙で包んで完成です」