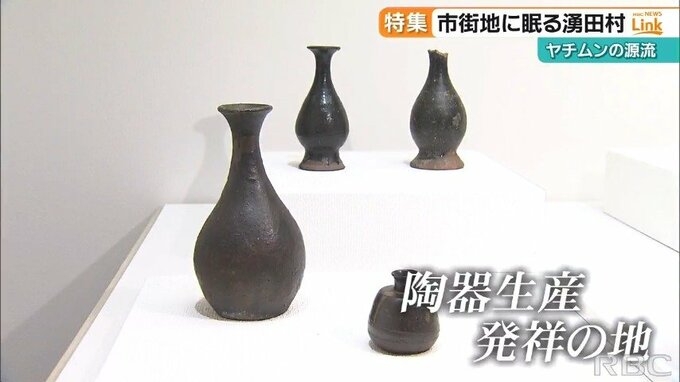

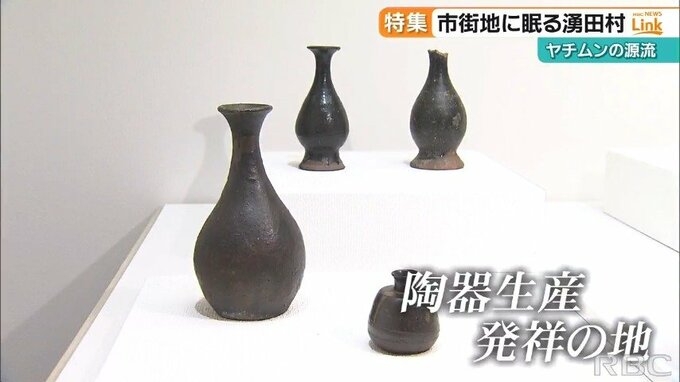

湧田古窯でつくられた陶器は、湧田焼と呼ばれ、やわらかく美しい色合いの作品が目を引きます。

その歴史は古く、今から400年以上前の尚寧王の時代、日本の歴史でいう江戸時代、朝鮮人陶工によってもたらされたと伝えられています。

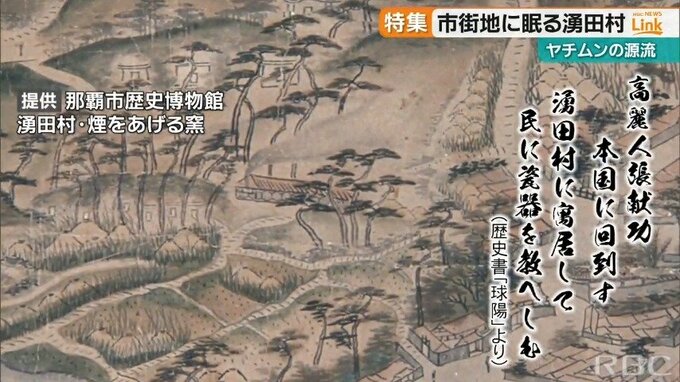

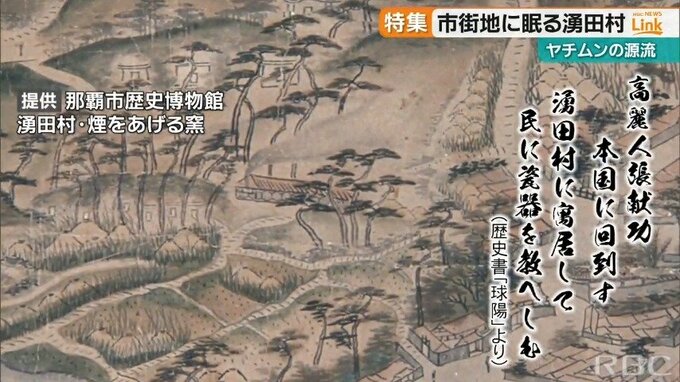

琉球王国の史書「球陽」より

「高麗人張献功、本国に回到す。湧田村に寓居して、民に陶器を教えしむ」

琉球に招かれた陶工・張献功(ちょうけんこう)は湧田村で陶器の技術指導を行い、この地に骨を埋めました。

その技術は独自の発展を遂げ、湧田村は、沖縄における「陶器生産の発祥の地」とも言われています。

これを裏付けるかのように、1986年からおよそ20年かけて実施された調査では、陶器をはじめ、6基の窯など、かつての一大窯業地「湧田」を示す遺構が発見されました。

こうした遺構が、なぜ市街地に残っていたのか。改めて現場を確認すると、戦後の歴史が隠されていました。