現在の沖縄県庁裏手の沖縄県警、さらに那覇市役所を含む、点線で囲われた部分は、1945年ごろまで続いていた村の跡で「湧田村」と呼ばれた場所です。

その一角、市役所裏にあります開南小学校で、市の文化財調査が行われ、井戸や池、焼き物など、かつての生活の跡が見つかりました。

県庁や百貨店など、大きな建物が建つ市街地の一角で、なぜこのような遺構が見つかったのか。村の歴史をたどりながら、その背景を探りました。

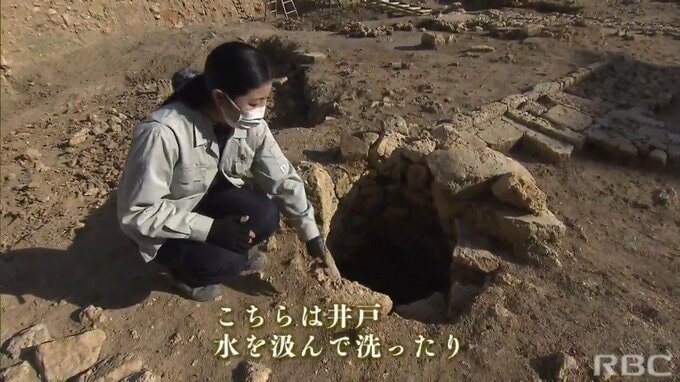

「こちらはですね、井戸が出ています。水をこう汲んで、ここで洗ったりとか作業ができるような感じで石敷きが広がっていたと思われますね」

「湧田村」。琉球王国時代から1945年ごろまで続いた村で、県庁をはじめ、商人の屋敷などが立ち並んでいました。

今回見つかったのは、明治初期から昭和の初め頃に建てられたとみられる民家で、建物の基礎や石垣の跡などが発掘されました。

那覇市役所 文化財課 天久瑞香(あめく みずか) 学芸員

「(トイレは)こことここに脚を乗せるところになっていまして、向きはこちらの向きでしゃがんで、排泄したものは、ここに集まって溝を経由して向こうの肥溜めの方に貯まるという形になっています」

実は今から30年以上前には、この周辺で沖縄のヤチムン(焼き物・陶器)の源流ともいえる遺構も見つかっていました。

伊良波記者

「那覇市にある壺屋焼物博物館には、およそ35年前に発見された、湧田窯(わくたがま)が保存されています」